沖縄戦とアメリカ先住民

なちかしやうちな (懐しや沖縄)

いくさばになやい (戦場になって)

しきんうまんちゅぬ (世間の万人の)

すでぃゆぬらち (袖を涙で濡らし)

屋嘉節とよばれる歌は、屋嘉捕虜収容所 (国頭郡金武町) で生まれたといわれている。

米軍は投降した者たちを尋問し、日本兵、朝鮮人軍夫、沖縄人に分けて次々と屋嘉捕虜収容所へと送り込んだ。辛く厳しい収容所生活の中で、人々は配給のカンズメの空き缶や、材木の廃材や、パラシュートの紐をつかってカンカラ三線をこしらえ、演奏し唄った。ゆえに、屋嘉節は、失われた故郷を想う当時の沖縄人の記憶を、その歌の中に結晶のようにとどめている。

同じころ、7月4日、同じく荒れ果てた沖縄の地で、故郷をおもいドラムを打ちならす一人のアメリカ先住民の兵士がいた。

彼の故郷ニューメキシコ州では、先住民の選挙権が認められるのは1962年になってからのことであるが*1、彼らは、なぜリザベーションから遠くはなれた沖縄の戦場にいたのか、

今回は、沖縄の地にいたナバホのコードトーカーズ (暗号部隊) を、

現存する写真でたどっていきたい。

米軍の諜報戦略とマイノリティー

沖縄の戦争は、また情報と言語の戦場でもあった。

日本軍の諜報戦略

沖縄戦で、日本軍は、沖縄の住民が沖縄語をしゃべることを禁じ、沖縄語を使えばスパイとして処分する軍令を出した。沖縄人はスパイとみなされないための理不尽な生存条件を強いられた。日本軍は敗北の原因は沖縄人スパイのせいだとデマを流し疑心暗鬼を募らせたが、そもそも日本軍の諜報はズタボロで、暗号はほぼ最初から米軍に筒抜けだった。

日本軍は一方でこうして沖縄語を厳しく統制しながらも、3月23日付の「戦闘指令」で舞台には、沖縄人の服装をして沖縄語を話し敵を欺瞞する必要がある、と命じていたことが米軍の資料でわかっている*2 。沖縄の少年に偵察をやらせたり、日本兵が民間人に偽装して逃亡・投降したりもした。

米軍の諜報戦略

では、米軍の諜報戦略はどのようなものだったのか。

米軍は、パールハーバー襲撃後、直ちに日系アメリカ人の強制収容を進めながらも、日本軍の暗号傍受や捕虜尋問、GHQ の通訳に日系や沖縄系の二世を動員した。米軍は、地元民になりすまして逃れようとする日本兵を見分けるため、捕まえた疑わしい捕虜には沖縄語で尋問することを忘れなかった。まさに沖縄語は米軍にとっての日本兵をあぶりだす試し言葉「シボレス」 (shibboleth) だった。

また米軍内での暗号戦略には、長年の厳しい同化政策で絶滅危惧言語 (endangered languages) に追い込んだアメリカ先住民の言語を利用し、暗号を独自に開発した。政府は先住民の言葉の仕様を1970年まで禁止していたが、米軍は、ナバホ語などを語ることができる若者を先住民居留地リザベーションの人里離れた土地まで出向いてかき集め、コードトーカー (暗号部隊) として養成し、前線に送り込んだ。

レスリー・ヘミストリートとナバホのドラム

米軍は一枚の興味深い写真を記録している。

廃墟の神社で見つけた太鼓を打ち鳴らす、アメリカ先住民ナバホの青年、ヘムストリート二等兵の姿だ。初めて聞くナバホの伝統の響きに、あたり米兵も感嘆したことだろう。

レスリー・ヘミストリート (1906-87)

1968年まで先住民コード・トーカーの存在は機密事項であったが、海兵隊のキャプションに記された彼の米軍認識番号は、彼がナバホのコード・トーカーであることを示している。

米海兵隊: Pvt. Leslie Hemstreet (936840) of Crystal, New Mexico, a Navajo Marine, is shown beating native drum at this shrine. He is beating out old indian calls. ニューメキシコ州クリスタル出身のナバホの海兵隊員ヘムストリート二等兵が神社で地元の太鼓をたたく。彼は古いインディアンの「合図」を打ち鳴らす。(1945年7月14日撮影)

この兵士について、アメリカ先住民ナバホであること以外にここで特に何も記されていないのであるが、彼の名前に添えられた米軍認識番号 (936840) は、まさに暗号となって、我々に彼についての、長く隠されていたある事実を物語る。

世界で唯一、クラック (暗号解読) されることのなかった軍事暗号。彼の存在自体がナバホ戦争暗号 (Navajo War Code) そのものであった。

つまり、レスリー・ヘミストリートは、米軍が戦後も長く機密としていたアメリカ先住民部隊の兵士、ナバホ・コードトーカー (暗号部隊) であり、ナバホ語を巧妙に組み合わせた特殊な暗号を駆使する者として沖縄戦に従軍していたのだ。

そもそもアメリカ先住民は、長きにわたって連邦政府による想像を絶する弾圧と同化政策をうけ、彼らの言語はしゃべることすら厳しく禁じられた。

子どもたちは親と共同体から切り離され、遠くの寄宿舎学校に送られ、先住民の言葉をしゃべっただけで、口を苦い灰汁石鹸で洗うよう命じられ、蹴られ、鞭うたれ、独房に入れられる罰を受けた。それはまさに政府による組織的な児童虐待だった。

多くの先住民寄宿舎学校の代表的なカーライル・インディアン工業学校 (c. 1900) 。

この学校の裏には、ここで亡くなった多くの先住民の子どもたちの墓地が広がっている。絶望と暴力のうちに亡くなっていった子どもたちの墓標が連なる。

https://armycemeteries.army.mil/Cemeteries/Carlisle-Barracks-Main-Post-Cemetery

学校を設立し、子供たちはそこに通う必要がある。彼らの野蛮な方言はしみ抜きされ、英語に置きかえられなければならない。

Excerpts from the 1887 Report of the Commissioner of Indian Affairs *3

こうして、政府は先住民の家族と共同体に物理的・言語的な分断をもたらし、先住民の言語は絶滅危惧言語となった。こうして先住民の言葉をしゃべることのできる若者は限りなく少なくなっていったのだが、

いったん戦争がはじまると、こんどは、政府は逆に継承する者の少なくなった彼らの絶滅危惧言語を米軍の暗号システムとして「利用」していく。

利用できるものは何でも利用する。先住民の言語を絶滅言語の一歩手前にまで追い詰めた米政府は、その「しみ抜きされるべき」「野蛮な方言」を逆に利用していくのである。先住民の小さな居留地にも次々と白人のリクルーター「新兵募集員」がやってきた。

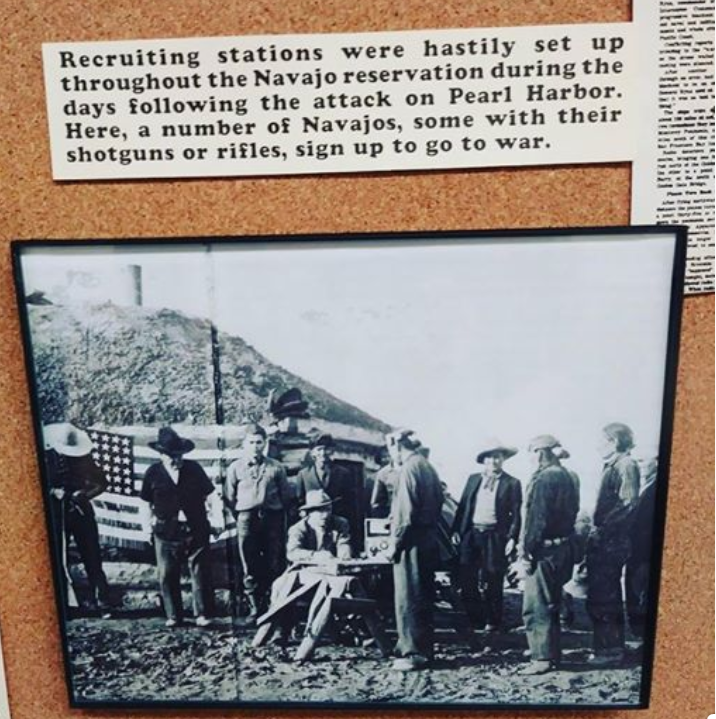

パールハーバー奇襲攻撃のあと、ナバホの居留地中に新兵募集センターが急いで設置され、米軍は多くのナバホの青年を募集した。1926年の Indian Citizenship Act で先住民はやっと「アメリカの市民」になったばかりであるが、選挙が州で管理されていたので、ほとんどの先住民にはまだ選挙権もなかった。

そのために徴用された先住民の青年たちは、米軍の機密をになう「秘密兵器」として最重要任務を与えられながら、彼らの階級は低く、退役後も長く評価されることもなかった。

そもそもコードトーカーズの存在自体が 1968年まで機密事項であったせいか、戦地での彼らの写真も多くは残されていない。

さて、彼がナバホのドラムを打ち鳴らした場所はどこだろうか。

白銀堂 ヘムストリートが太鼓を打ち鳴らした神社「白銀堂」の鳥居。灯篭の位置が同じであることに留意。

上の写真を見てほしい。彼は実に生き生きとした表情で、ナバホの伝統的な calling の響き (合図) を打ち響かせた。

レスリー・ヘミストリート (Leslie Hemistreet, 1906-87) 、階級は private という海兵隊では最下位の階級。ニューメキシコとアリゾナの州境にある小さなナバホの町クリスタル出身である。周りの白人たちは、初めて聞くナバホのドラムの響きを驚嘆して聞き入ったことだろう。ヘミストリートは、まだコードトーカーズのことがほとんど周知されず評価されてもいなかった時代に亡くなった。証言は残されていないようである。

アメリカ先住民ナバホ儀式のドラムをおききください。

サミュエル・サンドバル - 万座毛にて

沖縄公文書館には、もう一枚、ナバホのコード・トーカーズの写真が記録されている。

サミュエル・サンドバル (Samuel/Sam Sandoval) (1922-)

《AIによるカラー処理》 Private First Class Samuel Sandoval, of full blooded Navajo indian extraction, relaxes under the Tori Gate in a former Jap park and surveys the scenic beauties of Okinawa.

かつて公園だったところの鳥居の下にたたずむサンドバル一等兵。彼は生粋のナバホインディアン

撮影地: ? 撮影日: 1945年 4月14日

サミュエル・サンドバル (Samuel/Sam Sandoval) ニューメキシコ州シップロック出身の彼もまたナバホ・コード・トーカーである。

この瓦礫となった神社はどこだろうか。写真の記録者は、鳥居のある Jap park (ジャップの公園) と記しているが、もちろんこれは公園ではないし、彼はここで単に relax (くつろいでいた) わけでもない。

生粋 (bull-blood) ナバホと記載されているサムが、ここでたたずみ、何をじっと考えていたのか、太平洋戦争の前線に赴いたコードトーカーズのなかには、先住民を苛み続けた白人政府のため、先住民居留地を遠く離れ、自分たちと外見がそっくりの「敵」と戦わなければならないという運命に、ある種の戸惑いを覚えた者たちも多かった。

米兵として前線で戦っているにもかかわらず、いったん祖国に帰れば、彼らには選挙権すらなかった。連邦政府の圧政の下で苦しんでいる居留地の同胞と、日本の始めた戦争でずたずたに切り裂かれていく島の人々の姿は、あまりにもよく似ていた。

2017年8月16日の記事をご紹介したい。海兵隊の最下位の階級であったサムは、実にナバホ戦争暗号 (Navajo War Code) を開発したコア・メンバーであり、今、差別と偏見のなかで戦ってきた彼らの歴史を継承する活動をしている。彼の人生は、“Naz Bah Ei Bijei: Heart of a Warrior” という映画になった。

Navajo Code Talker’s life told in film

【訳】サンドヴァルは南太平洋の5つの戦闘行軍の間、ガダルカナル島、ブーゲンビル島、ペルーイ島、グアム島、沖縄を含むコードトーカーだった。最初のグループのコードトーカーは9月18日にガダルカナルに到着した。

それぞれの先住民コードトーカーは、常に「ボディガード」を伴っていた。サンドヴァルは、いつも彼の周りにいて、より高い階級の兵士にのみ許された武器であるピストルを携帯していた仲間の兵士のことを語った。

「私はついに、彼がピストルを携帯している理由と、彼がいつも私の周りにいる理由を尋ねたんです。そうしたら私の軍曹は言いましたね。「あんたが捕えられたらね、サム、このピストルはあんたのためにあるんだよ」*4。

彼はまた、自分が1945年8月14日に受信した通信を覚えている。「別のコードトーカーから通信メッセージを受け取ったんだ」とサンドヴァルは語る。「彼はこう言ったよ、「日本帝国軍は降伏した。」と。」

ナバホコードトーカーが帰郷することを許されたとき、彼らは自分たちの軍役について決して話すことを許されなかった。帰宅後、彼は普通の生活を送った。彼は薬物乱用カウンセラーとしての教育を受け、診療所を開設した。そこで、管理者である妻の Malulu さんと出会った。コードトーカーとしての彼の人生は過去の秘密となった。

しかし、1968年に、コード・トーカーとしての彼らの仕事について話すことを許されたという情報が (註・先住民居留地リザベーションの) トライブ・オフィスに送信されてきた。それ以降、サンドヴァルはコードトーカーズの軍での働きを世に知らせることに専念してきた。

Navajo Code Talker’s life told in film Wednesday, Aug. 16, 2017 5:04 AM

鳥居の下でたたずんでいた一人のナバホの青年は、今、95歳になる。ヘミストリートもサンドヴァルも、ニューメキシコ州北部のナバホのリザベーションから従軍した大勢のコードトーカーの一人である。多くのコードトーカーが亡くなられている今、沖縄戦で戦ったコードトーカーの証言を一つでも多く記録に残し伝えるべきであろう。

鳥居にたたずんでいたサンドヴァル。数少ない生存者。ぜひメディアは取材してほしい。(追加・サミュエル・サンドバル (Samuel Sandoval) が、2022年7月31日に亡くなった。98歳だった。)

ジミー・D・ベナリーとアラカキ自転車店

次の写真は、アリゾナ州公文書館に記録されている、現存する三枚目の沖縄戦ナバホ・コードトーカーの写真である。

ジミー・D・ベナリー (1919-1967)

《AIによるカラー処理》

https://azmemory.azlibrary.gov/digital/collection/histphotos/id/16141/

Photograph of Jimmy D. Benallie, a Navajo Code Talker, near a Japanese sign in Okinawa. (1945)

長期にわたる連邦政府の討伐戦と同化政策で先住民の言葉を語ることのできる若者が少なくなっていた段階で、同化政策を進めながら同時に、米軍は早急にナバホ語を語ることのできる青年をかき集めようとした。畜産制限で経済的にも貧困を強いられるニューメキシコ州の北西部に点在する小さな集落から相当数のナバホの青年が暗号部隊に入った。兄弟、親族など、あるいは同じ姓の兵士が多いのはそのためであろう。

37. Benallie, Jimmie D. 964665

38. Benally, Harrison Lee 1000075

39. Benally, Harry 894507

40. Benally, Jimmie L. 831045

41. Benally, Johnson D. 875371

42. Benally, Samuel 1000078

ジミー D. ベナリー (964665) も、ニューメキシコ州ギャロップ出身のナバホ、プライベートの階級のまま1967年に亡くなった。

さて、このアラカキ自転車店はどこにあったのだろうか。

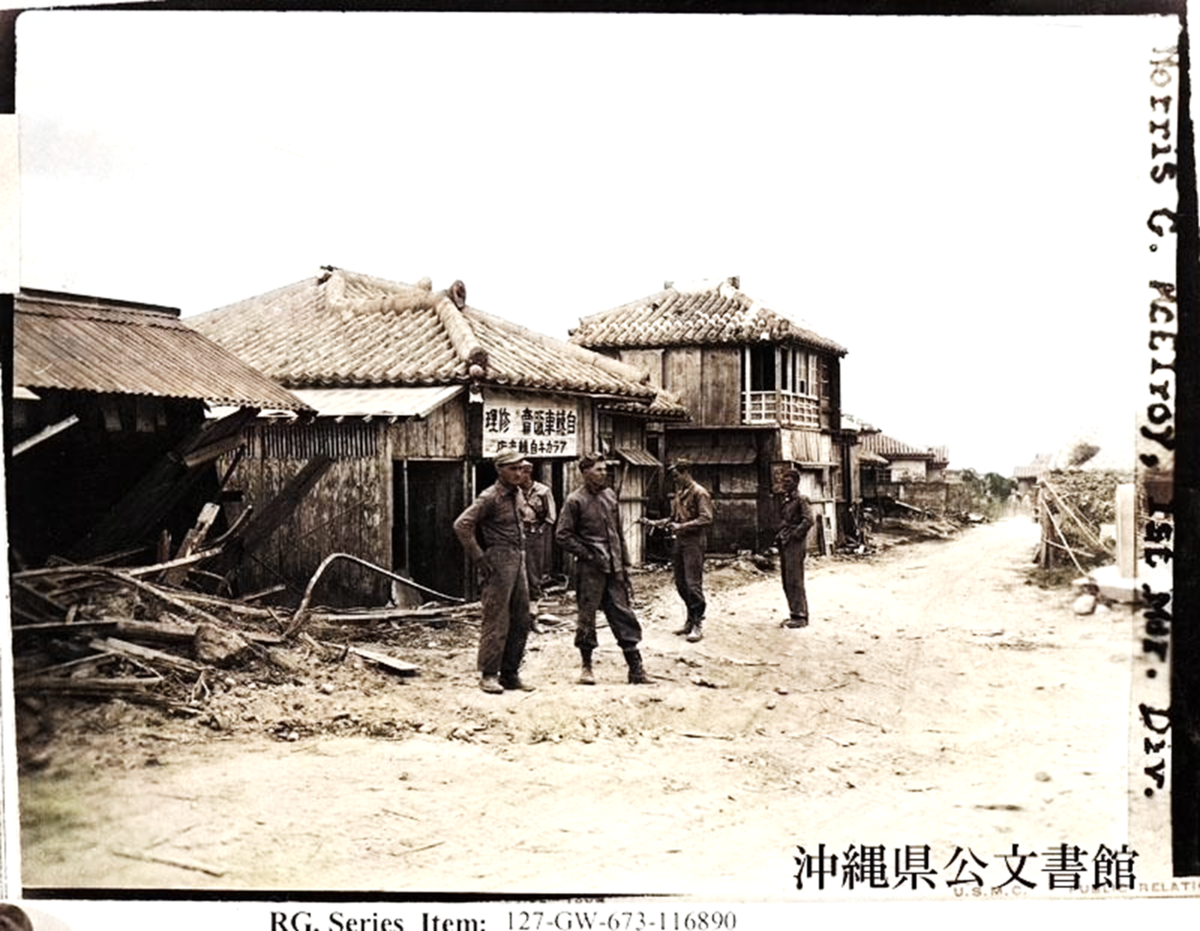

同じアラカキ自転車店の写真が沖縄公文書館にも所蔵されている。

自転車店の蓄音機をもちだして音楽を聴いている海兵隊員。アメリカ軍の沖縄島上陸3日目の写真である。

Jap Bicycle Store: Photo taken during the fighting on Okinawa. Marines and Navy man listening to Jap records and phonograph. L-r: Pvt George C. Busiek, 1714 A. North Euclid, St Louis, Mo., Pfc Ray O. Brophy, Akron, Ohio, and PhM1/c Samuel N. Nutsford, Rosa【訳】 自転車販売店。戦闘が続く中で撮影された写真。日本の蓄音機でレコードを聴く海兵隊員と海軍兵士。

この写真によってアラカキ自転車店の場所が特定できた。

Marines lounge on street corner of Deragawa. 平良川 (うるま市具志川)の通りをぶらぶら歩く海兵隊員。 (1945年 4月 7日)

周りが廃墟だらけの平良川、今のうるま市具志川だ。ここは4月3日の時点ですでに海兵隊がの司令部がおかれていた。と、いっても、町の「高江洲歯科医院」の建物を海兵隊が司令部にしていたのであるが。

また今回、新たに見つけた写真の一つに、沖縄に向かう船上のシャイアン・コード・トーカーズの写真もあった。時間のある時に検証したい。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

同化主義とは何か

戦争と同化政策はセットである。

同化していないと断じることによって、マイノリティーからマジョリティー以上の献身と負担と犠牲をひきだすメカニズムである。

74年の歳月がたち、歴史的には復帰以前の反共工作をそのルーツに持つ仲村覚や我那覇真子らが主張するのは、沖縄県民は「日本人」であり、先住民族なとではないという叫び声だが。

そもそも

沖縄人は元来日本人であった、というのなら、

1879年の「琉球処分」もおこらなかっただろう。

沖縄戦において、沖縄語を禁じることも不要であれば、

双方向からの「なりすまし」劇などありえなかったはずである。

班長を任された男性の証言:

『7月14日以降については、私の手許に当時、毎朝の点呼をとった記録があるので収容所の出入りは判然としている。第三次ハワイ送り出しの時百人単位だったのが、7月14日は639人になっていてその日の夕方は663人に増している。入所者の送られた先の地名や人数、出て行った者の送り先、病院とか、日本兵柵内に移された者等が記されてある。日本兵が沖縄出身と偽り、それがばれて移されるものが随分いた。逆に沖縄出身で日本兵だと偽り本土へ送られることを期待して日本兵柵内にもぐり込んでいるのもいた。』(7頁)

《「沖縄の慟哭 市民の戦時・戦後体験記 戦後・海外篇」(那覇市企画部市史編集室/沖縄教販) 7頁より》

ヘムストリート二等兵と同様に、沖縄人が先住民でなければ、決して沖縄に方言札や、皇民化教育は必要なかったはずである。

世話になった先住民の年寄りたちも、学校で先住民の言葉をしゃべっただけでつねられたり叩かれたりしたと聞いたが、全く同じことを沖縄の年寄りたちからも聞くことである。

極右の「日本沖縄政策研究フォーラム」仲村覚や「応用心理カウンセラー協会」我那覇真子らのように「日本人」という「概念」に完全「同化」を遂げた人物を、とやかく言うつもりは、さらさらない。

民族とは、自己の選択の問題である。

ご自由になさればよい。

ただ、彼ら同化主義者の迷惑なところは、彼らが自分たちの同化マインドを他者に押しつけようとしている点だ。

なぜ仲村氏は「日本人」である自分に自ら満足せず、不幸な面持ちで他者のアイデンティティーを否定しにかかるのだろうか。

このような極右団体が繰りだす「陳情書」にのせられる地方議会。青森県大間町議会、秋田県上小阿仁村議会は沖縄の歴史を知ったうえでこんな決議を出しているのだろうか。

なぜ、Abema TV はこのカルト由来の「日本沖縄政策研究フォーラム」という狂信的な核シェルターや軍事基地推進団体の仲村覚を、 知りつつコメンテーターとして毎度スタジオに呼ぶのだろうか。

74年年前の今日

荒地となった沖縄の地で

カンカラ三線で奪われたうちなーをうたい、

異国の太鼓でナバホの地に呼びかける者たちがいた。

その鼓動は、今も私たちの記憶の奥底に響いているはずだ。

青森県大間町議会、秋田県上小阿仁村議会のみなさんは、安易に同化主義に加担しないでほしいと切に願う。

管理メモ

- Defending Whose Country?: Indigenous Soldiers in the Pacific War

- Marine visits battleground where grandfather served as a Navajo Code Talker

- http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/bitstream/20.500.12000/7467/1/No76p1.pdf

*1:先住民女性から初の米連邦議員 歴史的出来事の背景|ナショジオ|NIKKEI STYLE

*2:保坂廣志 2015, p. 115

*4:米軍がトーカーズに白人のガードをつけた理由には、「敵」の日本兵と外見的にそっくりであることから、間違えられて殺されないように、というたけではない。コードトーカーが一人でも日本軍にとらえられれば、ナバホコードが日本軍によって破られる。そのために前線では常にコードトーカーに白人兵士を張り付け、彼らは自分のコードトーカーが捕虜になりそうなときは予め射殺するようにという特命をあたえられていた。