『沖縄県史 第9巻/第10巻』 沖縄戦証言 ~ 八重山 ( 3 )

- 一、西表島炭坑坑夫の生活

- 二、宇多良炭坑の生活

- 三、台湾人炭坑労働者の生活

- 四、船浮部落の強制移住

- 五、網取部落の生活

- 一、避難生活

- 2 フカヤマタでの避難生活

- 3 竹富島における避難命令とのたたかい

- 4 一〇・一二空襲の体験

- 5 伊原間・平久保部落の人々の生活

- 二、尖閣列島遭難

- 遭難記 1

- 遭難記 2

- 遭難記 3

- 遭難記 4

- 難遭記 5

- 遭難記 6

- 三、特設工兵隊の食糧事情

- 四、小浜島における朝鮮人の生活

- 五、婦人の生活

以下、沖縄県史第9巻(1971年琉球政府編)および沖縄県史第10巻(1974年沖縄県教育委員会編)の戦争証言をコンコーダンス用に簡易な文字起こしで公開しています。文字化け誤字などがありますので、正しくは上記のリンクからご覧ください。

第五章 強いられる生活苦

一、西表島炭坑坑夫の生活

竹富村字西表

藤原茂・吉沢又蔵 一 当時、炭坑下請経営者

大井兼雄・斉藤幸吉 一 当時、丸三炭坑坑夫

仲立氏は船浮部落で農業を営み、炭坑へ野菜、イモなどを売るため、よく出入りをしていた。

西表島炭坑は、明治初年以来、事業が営まれましたが、経営が思わしくないので、つぎつぎと経営者がかわりました。

大正時代には、沖縄炭坑、琉球炭坑、先島炭坑が炭坑経営を軌道にのせました。

昭和十一年に、丸三鉱業所、星岡鉱業所、謝景鉱業所が合併して南海炭坑株式会社を設立し、昭和十七年まで炭坑は、活気があり盛んでしたが、坑夫は、苛酷な労働とみじめな生活を強いられ、筆舌に絶するものでした。

昭和十八年ころから戦争のため、海上輸送が困難になり、炭坑は自然廃坑への道をたどり、坑夫は、日本軍に徴用でかりだされ、連日、防空壕掘りの作業を強いられました。

戦後は、食糧難とマラリアに苦しめられ、多くの坑夫が亡くなり、残った坑夫もバラバラになり、そのゆくえは、もう知りません。

藤原氏は、昭和十一年に九州の筑豊炭坑から、坑夫四〇名ほどつれて西表島炭坑に働きに来ました。

当時、南海炭坑株式会社のもとに、丸三鉱業所、星岡鉱業所、謝景鉱業所があり、そのもとに下請負者が数多くおりました。一下請負者のもとに、坑夫は、三〇~四〇名ほどで、坑夫の多くは、本土、沖縄本島、宮古、台湾の方々でありました。

炭鉱の搾取システム。炭鉱独自の貨幣 (キップ) 制で借金漬け

楠山忠之『日本のいちばん南にあるぜいたく』情報センター出版局 (1993/10/1)

ほとんどの坑夫は、炭坑の募集人にだまされて来ました。「西表島は、一年中暖かく、着物はいらない、冬でも裸でおられる。おまけに、女はたくさんいるし、パインはたくさんあるから勝手に食べられる。バナナは、窓から手をだせばいくらでもとって食べられる。金もうけはいいし、こんなところはない」という言葉にのせられ、酒を飲まされ、支度金三円借りて、西表島に連れてこられました。

西表島にやってきたら、前の約束とは全くちがうので、だまされたことがすぐわかりました。「バナナはあっても主がおり、一本も食べられないし、パインはアダンの実をいうし、おまけに、女は一人もおらない。がっかりしました。おまけに、西表島に来るまでの旅費と一切の金は、全部借金となり身動きできないようにいつのまにかなっていました。」(大井氏証言)

炭坑の仕事は、朝は、午前五時から、夕方六時ころまでの十時間の強制的重労働でありました。西表島炭坑の炭層は薄く、四つんばいで炭層のところまでいき、寝て、掘りだしていました。初めに、石炭の周囲の岩石を掘り落し、岩石を坑外に運びだし、そして、石炭を掘りだしていきました。

坑夫の中には、借金に追われて、夫婦で坑内で働かなければならない者も何組かありました。夫婦で働く坑夫は、夫が石炭を掘りだしたものを、妻はスラ(石炭を運ぶ箱)でトロッコのところまで運びだす仕事をしていました。(吉沢氏証言)

一日の採炭量は、一人当りニカン(一カン六〇〇~八〇〇斤)掘りだすことが義務づけられ、働き者は、それ以上掘りだしましたが逆に、ニカンも掘りだしきれない者もいました。そのため、出炭の量により、賃金が異なり、一日、一人当り平均して、一円八〇銭(当時、米一升五〇銭)ほどでありました。

賃金支払いは、月二回で、石炭を船積した後に、各炭坑が発行する「切符」(金券)を支払いました。(丸三炭坑では、一日越しに賃金を切符で支払っていました)

切符は、一銭、五銭、十銭、二〇銭、五〇銭、そして、一円、五円、十円とありました。(丸三炭坑は、五〇銭切符まで)

賃金支払いの時には、炭坑の売店の掛や、これまでの借金はようしゃなく差引かれた。また、賃金より、三〇銭は必ずツルハシ、スコップなどの積立金として強制的に差引かれ、炭坑で使う用具は、全部個人もちでありました。(丸三炭坑では、売店から掛買いはできなく、一切切符を使うことになっていました。)切符は、発行炭坑の売店のみ通用し、他の炭坑の売店では通用しませんでした。

坑夫は、切符で日常生活の用たしはできたが、時には、どうしても現金を必要とする者には、現金と交換してくれました。(但し丸三炭坑では、できなかった)。ただし、手数料をとられ、切符の額面より少なくしかもらえませんでした。船浮の仲立氏は、百円もっていき、二〇円しかもらえなかったと怒りをぶちまけていました。丸三炭坑の坑夫は、炭坑の食堂で、朝は、二〇銭の食事、昼夜は四〇銭の定食を切符で買って食べていました。そのため、坑夫間の切符の貸し借りは、できませんでした。一日の賃金、一八〇銭で、積立金、食事代、ガス代(カンテラのカーバイト)、酒、タバコ代しかありませんでした。(大井氏証言)

この切符制度は、坑夫を炭坑にしばりつける管理制度でありました。

当時、炭坑で働けば、二度と帰えられないといわれており、坑夫の間には逃亡がたえませんでした。

そのため、経営者は、坑夫の日常生活に不自由をきたさないように、炭坑の売店には数多くの品物をそろえており、困っている坑夫には掛買いさせ、または、証文入り、前借りをさせました。だが、賃金支払いの時は、もんくなしに差引きました。(藤原氏証言)

坑夫は、重労働から解放されたい、不自由な生活から、自由な生活をしたいという気持で逃亡する者は、月に三~四名はいました。(大井、斉藤氏証言)

逃亡する者は、ほとんどつかまって、つれもどされました。だが中には、台湾経路で無事に逃げた者もおります。(仲立氏証言)

また、丸三炭坑から無事に逃げた者で、当時、十六歳の者が、カマス袋に入り、荷物にみせかけ、前もって積んでおいた人に船に積みこんでもらい、逃げました。(大井氏証言)

西表の山中をさまよい、餓死した者もおります。当時山中に白骨をよくみかけました。(仲立氏証言)

坑夫の逃亡を防ぐため、丸三炭坑では、坑夫の合宿所(二人一室の長屋)を外から金網をめぐらしており、そして、用人棒がいつも巡視していました。(大井、斉藤氏証言)

各炭坑は、石垣、宮古、那刷に連絡事務所を設けていました。この事務所は、坑夫の募集と逃亡者の捜査の仕事を主としておりました。逃亡者のほとんどが、連絡事務所でつかまるか、各炭坑の用人棒(人ゴリとも呼ぶ)によってつかまりました。逃亡した者がつかまったら、半殺しまでの制裁を加えていました。いつも炊事当番をしていた者が、逃げてつかまり、事務所でさんざん体罰を加えられ殺されました。(大井、斉藤氏証言)

用人棒の任務は、炭坑の治安維持と逃亡した坑夫の捜査であり、坑夫からたいへんこわがられていました。丸三炭坑では、坑夫間のバクチ、ケンカはなかったが、白浜の炭坑では、たえない傷害、殺人もありました。

坑夫を悩ましたのは、病でありました。少々の風邪では仕事を休むことはできず、強制的に仕事をさせられました。坑夫の多くは、脚気にかかっており、十名中六~八名ほどはカッケでありました。(藤原氏証言)

傷を受けたら、働けるまで休ませたが少々の傷は、薬をぬると、急に仕事をさせました。但し、治療は無料でありました。(大井氏証言)

当時、炭坑でのマラリア患者はあまりいませんでした。マラリア防遏所の職員が定期的に巡回して来て、採血をおこない、マラリアの原虫保持者に投薬していました。(那根氏証言)

坑夫が、マラリアにかかったら、仕事を休ませ、薬局(炭坑の診療所)から薬をもらって飲み、水で頭を冷す程の治療で、看病する人はいませんでした。このような生活をくりかえすなかで、昭和十六~十七年ころから、炭坑の坑夫にも、徴兵の召集令状が来て、軍隊へいった方もかなりおりました、自分にもくるかと思っていましたが、きませんで(大井氏証言)

昭和一九年には、坑夫は自分の仕事どころか毎日、日本軍の壕掘のために徴用でかりだされました。白浜の方の炭坑は、内離、外離へ、丸三炭坑の者は、石垣島の南あたりで、毎日壕掘、一年余り、そこで使われました。(大井氏証言)

大島沖で湖南丸が敵の機雷で沈没したとの情報が入り、すでにこの時分から、海上輸送は、完全にストップし、石炭輸送はできなくなっていました。そのため、炭坑は、自然閉鎖となり、坑夫は自由解散となっていました。(藤原氏証言)

海の輸送のストップと毎日の徴用での掘りが続くなかで食事の量が少なくなり、いつもひもじい思いをしていました。

昭和二十年になると敵機の波状攻撃が激しくなり、軍命令により、軍指定地、仲良川河口の山と二番川一帯に避難しました。

四月二日に白浜部落民が避難地で、避難小屋をつくっている最中に、敵機の来襲で部落の家が全焼してしまいました。そのため、家具をなにも持ちださない者もいました。

避難所では、すでに、食糧は不足し、ほとんどの者がやせおとろえていました。食糧難のみならず、マラリアが猛威をふるい、たいへんなものでした。

終戦になって、食糧がないので、食糧さがす者の姿がよくみかけられました。とにかく、食べられるものはなんでも食べました。特にスヌル(モズク)、ソテツは多く食べました。栄養失調のうえに、マラリアにまでかかるとそれこそたいへんなものでした。医者はおらず、薬もなく、ヨモギの汁を飲ませ、一時の熱さましと、水で頭を冷すほどの治療でありました。そのため、多くの者が栄養失調とマラリアのために亡くなりました。終戦後、坑夫は、自分の思い思いのところへいってしまいました。(藤原氏証言)

二、宇多良炭坑の生活

竹富村字西表 君島茂(元坑夫)

弾圧された社会運動 - 特高から逃れて

西表島に来た背景

私が福島から西表に来たのは三五歳の時でした。私は、社民党員ではあるが、早くから社会運動に参加した。自らの手で労働組合をつくったり、分会長を務めながら、一般産業労働組合の中央執行委員もやっていた。私たちの労組はアナキスト系の人が多く、九州から代議士に出た今村さんとは古くからのつき合いであり、農民組合の平野さん、松谷さんなんかとは選挙運動も一緒にやっていた。社民党時代は、阿部磯雄の系統をずっとやっていたが、賀川豊彦の社会キリスト教民主々義にひかれ、賀川さんと一緒にやっていて、教会の牧師を務めながら協同組合に尽力していた。

大江さんには随分と教えられた。一時は、中央で食うか食わずかで動けるだけ動いた。しかし、正直な話、一貫した思想をもっていた訳ではなかった。社民党にいて、アナーキストの労組に入ってしまって抜きさしならぬ状態にあり、思想的にも混迷していた。それじゃ仕様がないから、国社党にも入った。

そのようにみんな上手によく泳いできた訳だけれども、私が一歩外にでればでるで、特高が尾行し、電車に乗れば乗るで、降りるときには、ホームにはちゃんと特高が立っていた。こうして、今度は転向を迫る。このように上下を着せられて全く身動きのとれない大変な状態だった。もはや生きた心地はなかった。留置場なんかには一年に何回入れられたかわからない。その上、家庭的な事情も加って、全く一人ぼっちになっていて、寝ても覚めてもいいことはなかった。刑務所へ行くには勇気と信念が必要であった。刑務所へ行った連中は殆んど殺されている。あの連中は澄んでほんとに清い人たちだった。今にして思うとほんとにえらい、つくづくうらやましく思う。徳球さんたちの如き大ものならともかく、中途半端の者は大概殺されている。俺なんかもきっと殺されていたに違いない。時の官憲は中途半端の者なんか人間とは思っていなかった。そういうとき、神戸で西表炭坑からの求人があった。日当五円ということだった。

当時五円といえば、目玉が飛びでる程の大金だった。何しろ米一升が三〇銭だったのだから。西表に来て初めて、特高の追跡がなくなった。ところが憲兵だけは「君はどこの大学をでたか」ときく「冗談じゃない、俺は小学校卒だよ」と言ったら「珍らしいな、分らない」と言っていた。

南海炭坑になってからは、産炭量、坑夫の数からみても野田さんの所が一番大きかった。記憶に違いがあるかも知れないが、確か最高日産が一八〇〇トンであった。坑夫は約300人のうち、百幾十人かが本土の人、100人ぐらいが台湾人、残りが沖縄の人で、確か朝鮮人も二人いた、地元八重山の人はいなかった。

坑は本坑の他に浦内、上原等六ないし、七ぐらいあって、うち三~四が当時採炭されており、それらの坑がとりつくされれば他の坑に移る、という仕組になっていた。

結局三~四の常時採炭している坑と二~三の予備坑をいつでももっていたのだある。当時は一トンの産炭に対し、二八円の補助金があり、この補助金で大体掘れた。

賃金は、坑夫募集の際には、日当五円ということであったが、実際は四二銭というべらぼうな安い賃金で、長らく昭和十五年まで働かされた。石炭の質は、六八〇〇~七二〇〇カロリーの熱量があったのだから、日本でも優秀な石炭だったろうが、層が薄い。一番厚い所で一尺八寸、薄い所で六寸、その上、日本の炭坑が全般的にそうなんだが、特に西表の場合は、断層が多い。薄くて断層のある所に当った人は、それこそ大変で生きた心地はなかった。当時は今日のようにボーリング機がある訳でもなし、すべてが手掘りなんだ。炭層が切れれば、その炭は上にいっているのだろうか、下だろうかと協議する。下だと判断すると、もう処置なし、上だということになれば、またどこからか掘り出していって探しあてる。一日の産炭割当量は、入坑前にちゃんと言いわたされる。その割当量の生産ができなければ、夜中になっても坑から引き上げることは許されず、坑外では監督が眼をひからせてどなりつける。一日の割当量を掘りだすために、その日の坑内労働から一刻も早く解放されるために我身に鞭打って殆んど休むこともなく一心に働いた。夕方ともなれば極度の疲労と空腹で耐えられなかった、そこへもって、当量に達せず、監督にどなられる場合には、目の前が真暗になり、泣きだしそうになるのだった。割当量の生産がどうしても不可能だということを監督自身が認めるときには「仕方がないから、はい、あがれ」といって、ひきあげさせた。

住いは、低くはあったが、大分改善されて疊も敷かれ、三畳に二~三人が割当てられた。そして、ガラス窓で採光の面でも比較的よく、その外側からは蚊の入らないような金網が張りめぐらされていた。こうした施設は外見的には、採光がよく、衛生的で蚊の侵入を防止するものであるかのようだが、その実は、蚊帳をつらせず、ガラス窓であることによって、坑夫の動態が夜中にでも監視にわかる仕組になっていたのである。

炭坑の売店には、食糧をはじめ衣類、その他の品々が沢山あった。食事にだされるものはまずくはなかったが、人間の食生活は毎日が、そう単調なものであってはいけない。サシミを見ればそれがしくなるし、山シシを見れば、またそれが欲しくなる。眼がみれば胃袋が満足しない。しかし、賃金はわずか四二銭でしかない。しかたがないから借用書をいれてサシミあるいは山シシ、酒、たばと、下着類にいたるまで購入する。すると今度は、また、それだけ分借金が重くなり、身動きがとれなくなっていく。炭坑では、現金の使用は認められず、各坑業所が発行したチケットが現金に代ってその機能を果していた。そのチケットは西表の部落内でも通用はしていたが、坑夫が現金を持ってないということが、西表から逃亡する上の足かせともなっていた。

朝未明、五時には朝食を取り、六時には作業につく、そして一日の割当高を掘りだすため夜に至るまで、骨身を砕くような毎日の重労働、それに休みと言っても、公休日ぐらいのものであった。未明に炭坑に行き、夜疲れた重い足を引っぱって小屋に帰るという単調な生活であった。外出も許可制で、願いでてもその半分許可になれはましの方であった。皆娯楽にうえていた。無声の映画が定期的にあるぐらいで、娯楽らしいものもなく、そうした施設も全くなかった。結局酒と花札が唯一の娯楽であった。酒をくみ交して相互に激励し、慰め合った。そしてたまには会社についての批判もでたが、それが会社の耳に入ったときは処置なしで大変な折かんをうけた。映画は、十・十空襲で那覇が焼けるまで、無声ではあったが続けられた。

劇場は、宇多良部落内に設けられた瓦ぶきのすばらしい建物で、演劇もできるように舞台も設けられていた。料金は無料で部落民にも開放されていたので、その日は、坑夫は勿論多数の部落民も参観した。無料なので、劇の方は古木さんが説明にあたり、ニュースには私があたった。売店には本も売っていたが、週報とか、サンデー毎日の如き週刊誌、月刊物としてはキング、富士等講談社のものばかりであって、読書範囲も極く限定されていたのである。

三〇〇人余の坑夫の中には婦人もいた。婦人は、真面目で住み込みに適しているということで、会社側から歓迎された。婦人が炭坑に入ると大体すぐ以前からそこに働いている坑夫と結婚した。安定した労働力が得られるということで会社側もこれを歓迎した。

こうして世帯もちができると彼らはそれなりの別の小屋があてがわれた。そして幾世帯かで一組を編成し、幾組かで更に一班を形成する仕組になっていて、相互に尾行監視をするという江戸時代の五人組の制度にも似たような制度がとられていた。そのうち、子供ができ学令期に達すると、宇多良の劇場に私立の小学校を設け、小学校の三年まで教育し、以後は遙か遠くの祖納の小学校に通わせた。

前に述べたように、未明から始まる体力の限界を越える非人間的な過重労働、年休、病休はなく、住居と坑を往来する毎日の単調な生活、休みたいときに休む自由はなく、食べたいものを食べ、着るものを買えば、それだけ増える借金、外出の自由はなく、相互に張りめぐられた尾行監視制度、現金は与えられず、娯楽もないという坑夫の生活は、とてもこの世の人間の生活とは思われない、息苦しいものであった。中には、こうした非人間的生活から脱するために逃亡する者もでてきた。しかし、こうした企ても空しく、すべ不成功に終った。西表島の各部落及び各離島には監視人が配置されており、彼らと警察が手をとって連絡をし合い、捜索に当ったのだ。炭坑からの脱出人は、よそ者である上に、日光に当ることがないだけに、気肌は地元人とは違って、青白かった。また、服装も独得で、一目瞭然であった。彼らは監視網をくぐり抜けることはできず、たちまち、監視人や警官の手によって連れもどされた。連れもどされた坑夫は、コンクリートの上に膝まずきさせられ、親方の信をうけた部下、いわゆる、幹部級の人たちによって棒で叩かれる。気絶すれば水をぶっかけては、また叩くで、もう話にならん。言葉ではいい表わせないひどい折檻をうけた。時には折檻が過ぎて無惨にも死に至らしめたこともあったという。

医者が来て診断してくれればいいけれども、そんなこともしてもらえず、ただ、〇〇病気で死んだという診断書をもらって来て、秘かに埋葬してしまうので、問題になることもなかった。私は叩かれる現場をみた訳ではないんだが、坑夫が死んだということで葬式があった。その時、仲間の間では、おかしいなあということが口々に言われていた。その後、警官が来て「近頃おかしなことがなかったか」と尋ねていた。一人として口を割る者はいなかったが、埋葬を掘りおこし、医者に解剖させた結果は、まぎれもなく撲殺であることが判明し、犯人は警察に引っぱられていった。しかし、そのことを誰がばらしたかは遂に分らなかった。誰だと言うことが知られれば、次はまたその人が同じ運命をたどるからである。

供養は欠かさずにやった。坑夫らは、仲間意識から心をこめてやったが、親方自身も積極的であった。戦争中は特にそうで、はるば石垣から本願寺の藤井という坊さんを招いて厳かに供養をしたこともあった。

逃亡者に対する西部落民の感情は同情的であった。警察や監視人に見つかっては大変だということで、サバネに乗せて人目のとどかない安全地帯に避難させ、危険が過ぎれば、人手が足らない時とて、連れてきて田畑の手伝いをさせ、危険が到来すると、また、船賃、食費、小使い等を与えて逃がしていたという。しかし、こうして部落民の手厚い保護やあるいは捜索陣に対する非協力の甲斐も空しく、大方は捕まって運行され、ひどい折檻をうけたわけだ。

会社、警察、憲兵との愈着

会社と警察、憲兵との愈着は目にあまるものがあった。時折、警官がその地域の警邏に来るのだが、彼らは自分の任務を果たそうともせずにさっさと上がり、座敷に坐りこんで、この酒、あの酒と酒の品々を飲み、だされる珍しい御馳走を心ゆくまでたいらげて

赤ら顔で、ここから直接帰るための船へと急ぐのであった。帰る際には背負いきれない程のお土産を買い、親方らに船まで見送られるのだった。憲兵が来た場合も同様であった。そういう関係で、炭坑一帯についての諸々のとりしまりやとり調べ等自らの責務に対しては忠実でなく放棄したものに等しかった。

盛時には、一鉱業所で三〇〇人位の坑夫を擁していた西表の石炭業も、戦争が日本に不利になり、航海が危険になってきた昭和十八年ともなると、南海汽船定期船が以前のように入らなくなって、石炭業も振るわなくなった。

確か那覇の十・十空襲あたりまでは細々と採炭していたように思う。軍作業に駆りだされた頃からは石炭掘りはなかった。ただ時折石炭積載に来る船に、貯成されたものから、男女が行って積んでやるぐらいのものであった。

三、台湾人炭坑労働者の生活

竹富町字西表 揚添福(四十歳)

台湾人労働者の数、過酷な労働

私が台湾から西表島に渡ってきたのは昭和十二年で、唯一人の台湾人苦力頭でありました。最初に行った所は、白浜の南の離れ小島の一角、南風坂で、そこに約六か月働き、後、台湾人炭坑労働者の募集に台湾に行きました。以後、昭和十八年採炭業が振わなくなるまで必要に応じて何回も行きました。

私が最初に世話した台湾人坑夫は64人で以後は子どもをつれてくる人もあって、多いときには、一度に100人をこえることもあった。そして結局、西表に台湾人労働者が最も多かったときには400人ないし500人が働いていました。大戦勃発後、大方が引きあげたが、それにしても終戦時でも100人以上が残っていました。台湾人労働者の船賃は、西表に来る場合は会社負担であったが、帰る場合には、一か年以上の勤続者に限って会社が負担し、それ以外は個人負担でありました。

私が来た当初、白浜は今日のように平担で家屋があった訳ではなく、山から海にすぐ崖をなしていました。私たちの作業もそこの埋立て工事からはじまりました。

賃金は日当二円五〇銭で比較的恵まれてはいたが、監督の目は厳しく寸分の休む時間も与えられず、労働の苛酷さはこの上もなかった。その上、落盤、その他身の危険にさらされることが多かった。当時の西表島における石炭業は、南海鉱業株式会社の下に丸三、星岡、謝景の三鉱業所があり、その下に更に幾つかの下請けがあって、坑には、その下請業者、あるいはその地域の名称がつけられていました。私が働いていた南風坂の炭坑には、二〇〇人ぐらいの坑夫がいたが、三分の二が台湾人でありました。

石炭の層が薄いので立っての仕事というのは殆んど不可能で、腹ばい、あるいは横になりして、うす灯りを頼りに、先ず、石炭の回りの土や岩石をとりのけ、それをトロッコに積んで外に運び出し、それから石炭を掘りだす。そういう仕事のくり返しであったため、一日一人で一トンを掘りだすということは到底できるものではなかった。夫婦一緒に組んでやった台湾人坑夫だけがかろうじてなしとげていたのでありました。

借金地獄と逃亡とせっかん

住いは至って貧弱で、坑ごとに矩形の細長い茅ぶきの埋たて小屋で、その中に、出身地別にグループ単位に住んでいました。衣服や食糧は比較的自由に購入できたが、現金の使用は許されず、鉱業所単位にチケットが発行され、それが貨幣の役目を果していました。

親方からの賃金の前借りや売店での掛け買いもできるので、坑夫は病気になった時などそれらをよく利用しました。ところが次の給料日が大変だったんです。給料から前借りの元利金、売店の品物の代金が一ぺんで棒引きされ、それだけでは到底生活できなくなる。仕方なくまた前借り、棒引きの悪循環で働いても働いても大きくなるのは借金ばかりで、それに耐えきれず、逃亡する者もでてきました。また逃亡するしかなかった。だから、逃亡させないようにすることが労務管理の第一の条件で、坑夫の要求に応じて幾らでも前借りさせた。

逃げた者はたちまち捕えられ、見るに忍びない程の残忍な折檻をうけ、以前にもまして激しい労務を強制された。また、罰として逃げた分だけ、賃金から差し引いた。反面、捕えられて連れ戻された後、一生懸命に働く者には寛大な取り扱いがなされました。

日当が二円五〇銭だったのは、私の配下の埋立工事に従事してい台湾人坑夫だけで、他は、藤原さんの如き長年の勤務者でも、最高が一円五〇銭であった。私の配下には、通訳が一人、事務員が二人、苦力が百余人いて、一人は、常時食糧の準備に当っていました。

海上封鎖によって廃坑、全員が軍に徴用

採炭業はかつての盛期の活況はうせたとはいえ、昭和十七年までは、ともかく続けられました、しかし、十八年ともなると、敵潜水艦の出没によって、海上が不安になって、週一回の沖縄本島や台湾からの定期船や石炭運搬船の入港が減少したため、採掘した石炭の搬出が困難となりました。そのため、採掘した石炭が処々に山をなして放置され、相対的に石炭が生産過剰となった状態でした。その石炭の山は終戦に至るまでも所々に放置されたままでありました。そこで、会社が石炭生産の縮小、ある中止の挙にでたため、いきおい、多数の坑夫が失職し、食生活にも事欠くようになりました。戦争の激化はこのように、この辺地の小島の一坑夫の生活にも深刻な影響を与えたのです。自然失業した坑夫は、全部軍作業に駆り出されました。軍作業は大別すると二つに分けられます。一つは軍隊のための食糧生産、他は道路づくり、掘り、その他の陣地構築でありました。いずれも、二十年八月十五日日本が降参するまで続けられました。

陣地構築作業は外離で、海岸から、はい上るような山頂に道路をつくったり、その道路の両側の所々に防空壕を掘ったり、山頂で大砲をすえるための穴掘りをしたりしました。一人として部落に居残ることは許されず、軍令によって全員が強制的に駆りだされました。食糧は不足、腹一杯めしを食うこともできず、人々は栄養失調になって、これらの仕事は大変な過重労働でありました。特に、二十年以降は敵機の爆撃を恐れ、未明に舟をといで外離に渡り、夕暮れに及ぶ、十余時間の毎日の重労働で、体力を完全に消耗し、疲弊しきっていました。

私は相当の田畑や農具ももっていたので、兵隊二人が家に住み込み、常時四、五人の部落民を強制動員して、軍隊のために食糧の増産に当らされた。いくらつくっても、大部分が兵隊に徴発され、自家用としてはいくらも残らなかった。私の場合は、恵まれていた方だったが、他の坑夫たちは、配給は殆んどなく、拠出は多く、仕事はきつく、いつも空腹でみじめであった。私は「安東丸」が漂流してきたとき、それに載してあった豆カスを軍から買いうけ、肥料として使用し、食糧に事欠くことはなかった。

白浜の慰安所

また、昭和十九年頃、白浜には慰安所がりました。そこの慰安婦は10人位だったが、台湾、朝鮮、沖縄の方から来ており、中でも朝鮮人が多かった。美ぼうの者は、憲兵や上官の者がわがものにしていた。確か空襲の始まった頃までもおったように覚えているが彼女たちが、どうなったかは全く知りません。

戦後の爆発的なマラリア

戦争中までは不十分とはいえ、まだ食糧生産も何とか行なっていた。その上、軍からのマラリアの薬もあって、マラリアの猖けつはさ程ではなかった。しかし、戦後は一ペンにそれが爆発したように、マラリアの猖けつに苦しめられました。中には餓死する者もあったが、多くの人々が餓死寸前にあって、体力は極度に弱り、体の抵抗力を完全に失っていた所へマラリアの猛威となったのであろう。どの家にも多くの死人が出た。

台湾人の生活もみじめであった。極度の栄養失調とマラリアで死亡する者が続出した。食べる物はないし、仕事もない。またできもしない。着る物もない。生命をつなぐには盗みを働く以外に道はなかったのです。しかし、台湾人の私らがいるので、さすが西表西部で盗みを働くことができず、数人の者が東部の古見部にわたり、部落民の牛を盗み、屠殺したことが発覚されて捕えられ、強制送還されたこともありました。戦後は、台湾との定期船はなく、故里へ引きあげるにも引き上げることもできず、思い想いに白浜から姿を消し、今わたくしなどが生き残っているという実状になっています。

異国の土地で戦争と低賃金で、いじめ苦しめられた同僚のことを思うと目がしらがあつくなり、戦争の罪深さをいやというほど知らされます。こういう時代は二度ときてほしくないです。いや、二度とこういう時代をつくってはならないと思います。

四、船浮部落の強制移住

船浮要塞と住民の強制移住

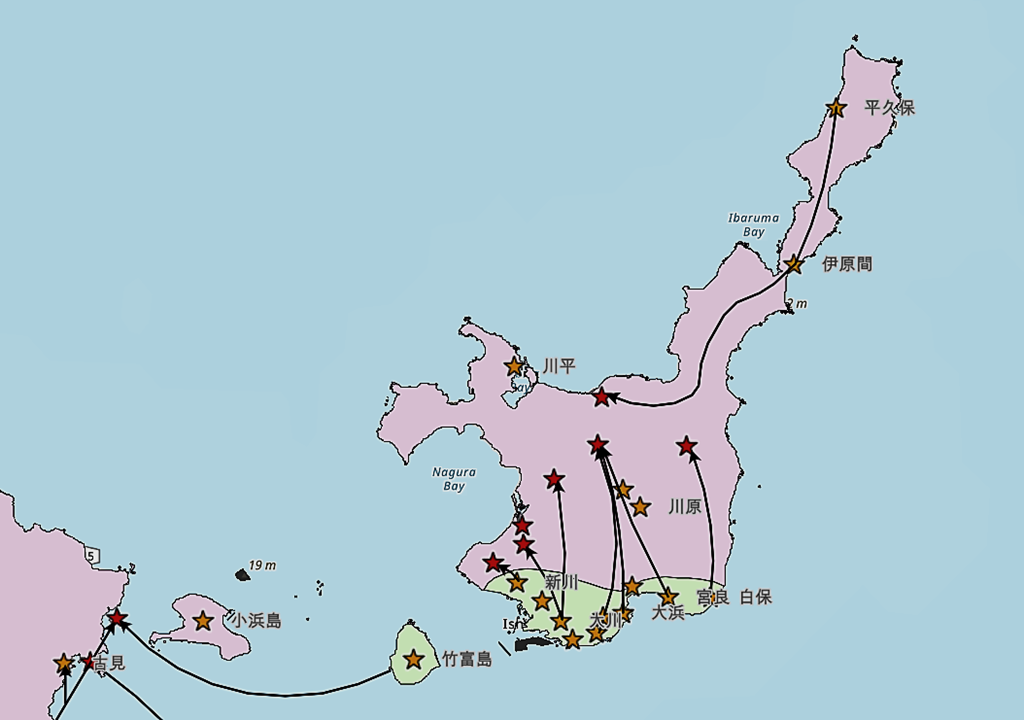

1941年7月、日本陸軍が沖縄島中城湾とともに、西表島の船浮湾にも船浮臨時要塞の建設を命じた。船浮湾を囲むように祖納半島、内離島、外離島、サバ崎に軍事施設をもうけた。

竹富島、新城島、黒島、波照間島などから西表島への「避難」という形の強制移住がおこなわれたが、西表島の船浮集落にも、1944年11月には、軍から島の住民への強制移住が行われた。

「離島の戦争遺跡・国境をめぐる国際交流から平和教育を考える」琉球大学リポジトリ (2007) pdf から地名を書き入れ

竹富村字西表漢那恒宣(三三歳)

わたしは祖納部落で、軍に徴用され働いていたが、妻のナエから部落常会で、船浮住民は大原に移住するようになったから来いという連絡をうけ、軍にその旨を話して、船浮に帰った。

船浮に帰ると、大原へ行くまでの十五日間は、軍の奉仕に出され船から降ろされた魚雷を、クイヌ浜の倉庫に運んだ。戦争に勝っためには一生懸命であった。

わたしたち夫婦は大原に行くことになったが、両親と三人の弟妹、甥姪は祖納に行った。これは、部落常会で大原に行くよう話し合われたことが、各家族で意見がまとまらなかったためである。

○大原へ行った家族

漢那恒宜、船浮武一郎、戸真伊常、井上繁、山崎国秀、宮城加那○祖納へ行った家族

漢那恒好、仲立孫治、村山信智、西村孫夫

○千立へ行った家族 嘉目英光

○部落に残った家族 池田稔

残りは台湾へ行ったが、その数ははっきりしない。

大原移動に際し、大原から数人の代表がきて、部落会長、山崎用秀氏宅で、話し合いをもった。そこでは、大原はたいへん立派な部落で、土地も肥えている。芋は掘らないでも足でけったら出てくると宣伝していた。

引越しは、ダンベー(曳船の一種)で行ったので、家財道具は運ぶことができた。大原に行ってみると、本当にしゃくにさわった。だまされたことがわかった。家はアナブリヤー(掘立小屋)で茅ぶき。戸も蚊やでつくられており、七、八尺もあるので、重くて女や子供では開閉できない。それで怒って、塚越開発事務所長のところに談判に行き、やっと瓦ぶきの家に入れてもらった。田は一反半を割り当てられ、十四俵の収穫だった。しかしその米は、終戦後まで食べることはできなかった。

開発事務所の人は横暴であった。わたしは大原に来た当初から、ここには永住するつもりはない。必らず郷里の船浮に帰える、また帰えれると確信していた。わたしがこのようなことをもらしたことが開発事務所に伝わり、いろいろと嫌がらせや圧力がかかり、自分で作った米も食べてはいけないという事であった。

わたしはずい分抵抗し、談判もした。しかし牛、馬、豚などの家畜が逃げると、開発事務所の人につかまえられ、(家畜を) とられてしまう。そんなひどいこともしたのだった。

第一回目の空襲は、4月3日、波照間山神社(御獄を当時そう呼んだ)の祝日で、午前十時ごろであった。お祝いに行く前でよかったが、祝いの最中だったら、死者が多くでたことであろう。ほんとうに運がよかったと思う。はじめは児童生徒を先に行かせることになっていたのだから。爆撃は、飛行機十四機で、爆弾は三十四発も落ちた。神社はめちゃくちゃにやられ、豚六頭、馬四頭、牛二頭が殺され、馬小屋一棟全の被害をうけた。この日は、住家の全壊はなかったが、わたしの家には、機銃の被害で柱が一本折れそうになっていた。機銃掃射が大変だった。シンメー鍋(大鍋)に弾のあとが七発、五升炊きの鍋には、五発もあった。よくも人間に当らずに、死なずにすんだと思った。

二回目の空襲は、三十四機も来た。そのときも大変だった。その後、部落民は山に避難した。船浮から来た人たちは、ヤッサ(地名)の山奥に、みなが住めるように共同で小屋を作って避難した。

日がたつにしたがって、食糧もなくなってきた。他の人たちは、わたしの米を持ってきて食べようと言ったが、わたしは絶対に取りに行かなかった。開発事務所は本当に野蛮だった。わたしは、どうしても郷里に帰りたかったしまた必ず帰えれると思っていたので、絶対に米に手をつけず、最後まで意地を通した。

いよいよ食糧もなくなった。それで部落の人々もばらばらになり、自分たちまかせになるよりほかはなかった。そこでわたしたち夫婦と、妻の父家族、わたしたちが世話をしていたおばさんとは古見部落に行こうということになった。わたしたちは、わずかの着物、毛布二枚が持ち物であった。昼食は、朝炊いた残りが少しあったので、子供だけに食べさせ、大人は食べるものがなかった。

古見に着いて区長さんの畑に行って、芋を十分けてもらった。たいへんありがたかった。もし古見で食糧が得られるなら、ここで避難生活をしようと思ったが、ここも食料難であった。古見で一晩泊って、翌日すぐ逆もどりをしてその日の内に南風見までようやくたどりついた。その晩はナイス涙のアダンの下で野宿した。一夜明けて二日がかりで二世帯がせる小屋をつくった。食糧はまったくきれダンの実が主食であった。子供たちは食べられないと泣くし、本当にみじめであった。

さいわい、イノシシ用のわなの材料を義父が船浮から持ってきていたので、早速わなをかけに行った。三日たった第一回目のわなめぐりの時に、十四頭もとれた。そのあともよくとれたので、大変食にはたすかった。味つけは、ドラムで海水をたいてつくった塩だけだった。

南風見田に来て二、三か月で終戦になった。食糧はまったくないし、マラリアに悩まされ、大変な生活であった。

終戦になったので、わたしは開発事務所に談判して、自分の米をとってきて食糧にした。十四あったのが、そのときは十二俵しかなかった。二俵はとられていた。そして、船浮に帰えるころには、食べつくして、三俵しか残らなかった。

引越しはまた大変だった。大原にあった物を、小伝馬船で南風見田のナイヌ浜に全部運び、ナイヌ浜からそれらをナオルの浜に運んだ。そこで板等を使い仮寝の宿をつくり、二晩泊った。そして二日がかりでクイラ川の舟着場のところまで荷物を運んだ。マラリアで体力も衰え、山の中を谷をこえ、山とえて荷物を運ぶのだからたいへんだった。わたしが日に三回、妻が二回運ぶのが精いっぱいだった。タンスや白等、家財道具を、木の間を分けて運ぶのはほんとうにたいへんだった。そしてクイラ川で一息をつき、一、二泊して舟を船浮部落にまわし、荷物を運ぶつもりでいた。

ところが、祖納部落に移住していた父が重体であると、弟が知らせて来たので、弟とその足で薬草を取りに大原まで行き、その晩は大原で泊り、そして翌日祖納に着いた。父が重体なので、妻を迎えに行くこともできなかった。

このような生活のあと、郷里の船浮部落に帰ってみると、家は床や戸もなく、修理がたいへんであった。そして、その後も戦後の食難の苦しい時代がつづいた。

五、網取部落の生活

竹富村字網取東若久和利屋良部

亀利 (五三歳)(四三歳)

一、避難前の生活

防空壕ほり

個人防空壕は六か所。自然のほら穴も二か所利用していた。個人防空壕には、家財道具を入れていた。

二、避難所

第一避難所 集団防空壕は、一か所。うるち字のあいだの丘に、横穴を掘り、木材を組みたてた坑道式ので、三〇名位が入れるものであった。このは、七人程の人が二〇日位かかって作った。

第二避難所 部落から一キロメトル程離れた、うぶぬちに、一〇坪程のほったて小屋を作った。一五名程の男女が三日間で作った。婦女子は、かやをかり、男は、材木や竹切り、部落共同作業で行った。

第三避難所 部落から一七〇〇メートル程離れた、かさしたという地名の場所、掘立て小屋三棟、合せて四〇坪程。一五名程が一〇日間で作った。実際に避難に使用したのは、第三避難小屋までであった。機織機も一台運んで行ってあった。婦人の方は、実際に機織もしていた。

第四避難所

部落から一〇キロ程離れた、網取部落と崎山部落から等距離の山奥のぴさんかーという地名の場所。両部落で使用するようにし、両部落共同で作った。一番難儀だったのは、かや運搬であった。あやんだ(地名)でかやをかり、婦人の方が八束か九東、男が一五東程たばねて運んだ。

同部落の嵩原徹氏は、部落に残ったわずかの年取った方だけで、よくそれだけの仕事ができたとびっくりしたと語っている。三、竹富村の行政区分

行政区分は八区あり、仲良川から西の方、吉田原、船浮、網取、崎山の各部落がわたしたちの第八区であった。

当時昭和十五年三月三一日から、東若久和利氏は、八区の区長を務めていた。

戸数は、だいたい吉田原一八戸、船浮一八戸、網取二一戸、崎山一三三戸。

私は、区長の外に、米穀生産高調査員(十七年二月十五日任命)豚籍委員(一九年四月一日任命)、竹富村農地委員(十六年三月十二日~十七年七月二十八日)、大政賛からの世話役(十七年十二月一日委嘱)等も務めた。

委員等の仕事のおおまかな内容。

1、米穀生産高調査委員

2、農地委員

各戸の米の収穫高を調査。家族数等を調査し、余分の米は、供出させる。現在の稲の植付け面積の調査。

3、豚籍委員

飼育されている豚の頭数調査。

4、大政翼賛会の世話役(委嘱)

配給制度下における、配給のとりあつかいが主な仕事

○商業組合が作られ、出資金が必要であった。

○酒販売の場合は、酒造組合(?)に加入することが必要で、出資金、七百円必要であった。

駐部隊区分

内離れ一区 下長部隊長(後に丸山部隊長)

祖納二区

第六章 戦時下の住民生活

一、避難生活

白水での避難生活

白水 (強制避難地)

避難の類型を整理すると次のようになる。

第一避難―自宅の庭や裏の空地に防空壕を掘りそこへ避難する。

第二避難一部落郊外部落後方か自分の畑小屋等)や墓。

第三避難各字別、部落別に集団避難した。(大川、登野城は白水地区)

白水への避難の日程は、1945年(昭和二十年)6月2日、軍による避難命令によって始まる。避難命令は、「六月十日までに第三避難地区(白水)へすべての住民は避難を完了せよ」というものであった。しかし官庁、医者等は五日に、一般住民は六日に避難するよう内示があったようである。登野城、大川の住民は六日にほとんどの人々が避難を完了した。

その後白水の避難小屋での生活が続くが、同年の七月の中旬から下旬には下山(白水はオモト岳の南面にある)している。

老人の犠牲者

字大川二町内の一班 宮良ミツ(二九歳)

六月二日に軍から避難命令がでて六日には避難しなければならなかったが、祖母が年老いているし、子供達がまだ幼いので徒歩避難は無理と思い馬車が借りられる七日に避難することにした。年老い祖母(当時七五歳)と、子供三人(うち一人は第二避難小屋でマラリアにかかったまま)を馬車に乗せ、末の息子(当時二歳)は背負って深夜出発することにした。翌日の未明には白水に着きたいと思ったからです。

避難小屋は隣組で前もって作ってあったが、まだ完成しておらず床もできていない状態でありましたので、それができるまでは祖母を地べたにむしろを敷いてねかせた。

小屋は長屋造りで、五所帯が隣組の編成でこの避難小屋に入るととになっていましたが、何名かは、部落郊外にある自分の墓にかくれて白水にこない人々もいた。

屋根はカヤぶきで、そのカヤも私たちが刈りてふいたものである。勿論学校などというものはない。便所もそれぞれ家族単位で穴を掘ってつくった。うじ虫がうようよしていたのが今でも目の前にちらつく。

避難した翌日祖母は過労のため、とうとう病が悪化して他界してしまった。思えば七十五歳の病人をたえずつきまとう空襲の脅威にさらさせながら深夜から明け方にかけての馬車の移動が死期を早めたのだと思う。

戦争さえなければこのような苦しみの中で祖母を死なさずにすんだのではないかとほんとうに残念でたまらない。

避難して落つく間もなく祖母の葬式をしなければならず、子供はマラリアの熱で苦しんでいる。夫もそのときは白保の部隊へ召集されていてそこでマラリアにかかりまだ快癒していないし、また祖父も五月十八日に死亡したばかりで三週間しかならない。当時は埋なので祖父の死体をかたづけなければ祖母を弾むることは出来ない。といって白水に埋めておくわけかず、しかたなく親族を集めて石垣(部落)へ運び葬った。

食糧は、昼は山中から出ることが出来ないので、夜間子供をおぶって部落にある畑にかよい、さつまいもを掘って明け方にそれを運搬するという毎日であった。

白水から石垣に出るには、川良山をぬけて行かねばならないが川良山には兵隊がいて午後五時以降でないと部落へ通してくれな

又昼間部落へ残ることも許されないし、兵隊がいつも部落内を巡廻していた。

白水と石垣間には三本の道路があった。

1 チャー山をぬけていく道

2 川良山をぬけていく道

3 ノロミズをぬけていく道

避難中の食糧確保にはたいへん苦労したが、特に終戦後がひどい食糧難に見舞われた。私が白水からひきあげたのは七月二十二日であった。白水へ避難のために出発してから四十五日目にあたる。

兵の監視

字大川四町内 石垣マイツ(三十歳)

私は六月六日の午後五時頃白水へ出発した。隣りの糸洲先生が軍のトラックを相談してあるので一緒に行こうとさそわれた。トラックは、バラビドゥ入口に兵隊がいてそこのものを借りてあるということであった。午前五時頃家を出たがバラビドウからトラックが出たのは七時三〇分頃であった。

廻りをして名蔵の入口にさしかかったとき空襲にあいトラックに乗っていた私たちは皆んな飛びおりて木立や岩のかげにかくれた。飛行機は東の方面からやってきて銃撃した。しばらくするとだんだんふえて十八機ほどになっていた。

この場所は原野で、身をかくすものといえばカヤだけで爆撃のあい間をみてははいずり廻ってにげるというありさまであった。自分の荷物もどこへいったのかそういうことを考えるゆとりもないほどであった。もうここで死ぬのかと思い必死ににげた。

その場所では子供も自分自身で自分の身を守るというようにばらばらであった。しばらくにげてゆくと「イシムル」(石の多い森)があったので、そこにかくれているとき、第二回目の空襲にであった。子供をつれて、石のまわりを右往左往してようやく難をのがれた。

空襲がやんだので、先を急いだ。「ウラース」(地名)のあたりに来たころ又第三回目の空襲にあった。そこは湿原で水田の中の一本道でかくれる場所もないので、そこにいた人々は一せいに道の下の暗渠にかくれた。水田の暗渠なので水が胸までくる。

それでもほかににげることの出来ない人々はギッシリ身を寄せあって空襲の去るのをまつよりしようがなかった。飛行機がようやく去ったのでやっとの思いで暗渠から出てみるとすぐそばで、トラックが銃撃にあい、あたり一面荷物が散乱していた。仲吉のウシュマ(老人の意味)と平良のンメー老婆の意味)が死んでいた。年寄りでトラックから飛びおりることが出来ずにトラックに乗ったままで死んだのだろう、かわいそうな老人の死でした。同行の人々は先を急ぐことしか頭になく、老人の家族をのこし先を急いだ。

白水の入口にある字登野城の避難場所の近くに来たとき銃撃にあったのだろうか。粟盛さんの馬一頭、七、八羽が死んでいた。また近くでは、ロケット弾によって大人三、四名でかかえられるほどの大木が根こそぎ倒されていた。

こうして大川の避難場所についたのは、昼十二時ごろであった。やっとのことで命びろいをし、おそろしい避難所への道のりであった。

(避難小屋の状況)

あまりの空襲の激しさに気も動転して昼食をとることもわすれ、一日ぼうぜんとして過した。それでも私のところは家族が少くて比較的、良い方であった。家族の多い人々の苦労や心配は言葉では言いあらわせない。

小屋はカヤでふいてあり、床は曲りくねった丸木を組み合わせてつくられていた。板材は勿論使用出来ないのでみんなありあわせの山切り出しの直径十センチほどの丸太でつくられていた。

私の班は四町内の一班で、七家族一緒に生活することになった。部屋を三か所に分けて使った。

長家造りで十坪程の小屋に、二十四、五人の人々が寝起きするので、もうそれは大変な事でした。丸太の上にゴザをしいただけで寝るので腰が痛くて寝つかれない日々が幾日も続いた。浜元のじいさんは避難の恐怖や、つかれからでしょう、避難してきた翌日には死んでしまった。隣の人が死んでも、自分の身の保全をすることがせいいっぱいで涙ひとつ落せないほど人々の精神はいびつになっていた。又避難小屋の片方の山の斜面が焼きはらわれて、敵に見つかると大変だということで、川のふちから葉のついたままの木を切り出して偽装をすることなどいろいろ苦心した。私たち四町内一班は山のふもとでしたが、一町内二町内は頂上近くで、ひどいところでした。

避難先での食糧については、もっぱら夜間部落にある自分の畑までいって「イモ」を掘りまだ夜の明けないうちに又白水に帰えってくるというのが日課でした。昼間は物音一つたてずに山中で息をころして生活し、夜になると部落へ出かけてゆく。戦争ならではみられない生活風景であった。

川良山は午後五時にならないと通してくれないし、または日が昇ると通してくれないという具合で兵隊もこわかった。

一度はこういうこともあった。私が食糧をとりに部落へいって、その夜のうちに「イモ」を掘り、一泊して、自宅で白水にいく準備をしているところへ兵隊が来て、どうして部落にいるんだ! 何をしているんだ! と高圧的に質問してくるんです。私が避難小屋から食糧をとりに来て今帰るところです、と答えると、兵隊は「今すぐ帰れ」と銃を私に向けて、「早く帰れ」「早く帰れ」とわめき、おどすのです。兵隊二、三人が銃を向けておどすので、こわかった。やっとのことで避難小屋へ帰えった。兵隊は何の目的かは知らないが、いつもこうして部落内を見廻っていたようです。私は、もうこれで二度と部落へは帰れないのかなー、と思った。

一度はタキバル(部落後方にある地名)の畑で昼間イモを掘っているとき、空襲にあい、畑の中でとっさにかくれるところもなく、あぜのカヤの中にかくれてどうやら難をのがれた。爆弾を投下する際の恐怖は今考えてもおそろしくあの時は幾度も死を意識した。今死なされるのではないか、今日は死ぬのではないのかと。

それでも、避難する前に役所から米が一人三升程度配給があり、避難中は畑に行ってもイモがあったし、何とか生活出来たが、戦後はたいへんであった。畑の作物も、たくわえも避難中にみんな食いつぶし、もう何もなかった。

避難小屋でのすいじは、朝の早くまだ暗い時に小屋から離れて山深く入っていき、出来るだけ煙をたてず、勿論火は外部から気づかれないように非常な苦労をして、しかも一度に一日分の食事をたきあげないといけなかった。陽が昇ってからは火の使用も禁止されていた。夜も灯をつけることは禁じられているのでまったくの闇の中での生活であった。

このようにして生活しているうち、七月の中旬頃避難解除が出たので四〇日余りで久しぶりに第二避難小屋(畑小屋)に帰えってきた。部落の近くだし、少しは安心であったが、長い間の白水での生活で栄養失調になって体力の衰弱した身体は何の抵抗力もなく、ほとんどの人がマラリアにおかされ苦しんだ。そして次ぎ次ぎマラリアで死ぬ人が後を絶たなかった。

空襲のなか、女一人で年寄と子どもをつれ

石垣町字大川四町内村山シズエ(四五歳)

私は六月六日に第三避難所へ避難をしました。

その日は朝早くから起きて七時に出発できるように準備を整えました。おりわるく、その夜は、ミナ子が「ハクラン」(はき下し)をして病状が定かでありません。それに年老いた祖母(当時、八四歳)がいるので私一人で二人をおぶって行くことも出来ない事情でした。そういう事情の中で朝七時桃林寺の前から軍のトラックが出るというのです。それで行かないと命がどうなるかわからないのでそれでいくことにしました。

朝食をする時間もなく、米の一升を風呂敷に包み、子供達に背のうを背負わせ祖母をおぶって桃林寺の前でトラックに乗った。

ハイガー橋のところまできたときに東からグラマンがゴウゴウと音をたてて飛んでくるではないか。車の運転の兵隊はまっ先に逃げ出してしまいました。車に乗っていた人々も、私の子供達もみなどこへ逃げたかわからない。私は祖母に、「ンミースカタナラナーキ、ワーヤメェ、ウマカラ、ウゴンナョー」(ばあちゃん、あなたはこの年でトラックから飛びおりることも出来ない、飛行機はもうそばまで来ているのでしかたないので、そのままそこでジッとしていて下さい、動かないで下さいよ)といって祖母をトラックに残したまま飛びおりて末の娘をつれてのあぜに身をよせかくれました。銃撃をしながら飛行機は飛び去ったのです。トラックの祖母はどうなったのか、子供達はどうしたのかと心配しながらのあぜからトラックへ走りよったら、祖は無事でトラックの上にうずくまっていました。子供たちはとみるとどこにも姿がみえません。心配していると、カタバルの川のほうから一人又一人とはい出してくるのです。ああ、皆んな生命があった。助かったと初めて胸をなでおろしました。

やっとのことで祖母をかかえて山城興常さんの畑小屋のところまでやってきたが祖母は年も八十四歳を越しているし、今の空襲で精神的にまいって足腰がたたなくなってもう歩けないと言うのです。しかたないので、子供達はそこに残して「おまえたちはここ(山城さんの防空壕)にかくれてまっていなさいよといって、もし空襲がないようだったら少しずつ歩いてきなさい。お母さんはンメー(祖母のこと)をおんぶして避難小屋まで案内してくるから」と話して祖母を背負って歩きはじめました。しばらくゆくとハイガー橋のたもとで山口町長がバンジロー木のそばで死亡していました。

祖母を背負ったが、子供を背負うのとちがって容易じゃない。手もブラブラしてつかまえどころがないし、その上帯もないので、両手で祖母のしりをかかえこむようにして歩いた。やっとの思いでウラース(地名)の所まで来たが、その途中ウラース橋の近くでトラックが炎上し平良のばあさんと仲吉のじいさんが銃撃されて死亡し、道路のそばに着物をかぶして横たえてある。道行く人は誰もそれどころではないという態度で通りすぎていきました。苦しいのか、悲しいのか耐えがたい思いが胸につかえて涙も落ちなかった。口だけが大きく開いて「アーアーアー」と声をだしているだけだった。背中の祖母も「ほんとにおまえには苦労をかけるね、孫のおまえにこんな思いをさせて、自分はもうお前のばちがあたりそうだ」といっては泣き泣きするのでした。

ようやくの思いで避難先の白水入口までたどりつきました。そこは登野城の避難所でありました。大川の避難所はそれから坂道に入り、山の中腹にあるのです。ようやく大川の避難小屋に祖母をおろし「子供達をつれてくるからそこで横になって下さいね」と言って、わたくしはまた引き返しました。末娘がゆうべから、はき下しをしているので何か食べさせてやらないと身体がもつまいと思い、下山の途中で避難小屋を廻って「どうか、あなたのもっている食糧で汁でもよいし、ゴハンでもよい、例えおじやでもよいから、何でも、あったらどうか少しでもこの自分にめぐんで下さい」と頼み歩いて少しのオニギリをもらい道急いだが、行けども行けども子供達とは会えません。ハア!これははき下しをしている娘がどうかしたのかも知れない、と心もはりさけんばかりに心配して山城さんの防空壕までくると、子供達は皆ここですわりこんでいるのです。

子供がいうには「ヨー、ミナコーヨー、モウスコシデ死ヌトコロデアッタヨー、色モアオクシテ、モヒカッテ、息モスコシガシテイタヨー」と話すのです。

私はミナ子をだいて「少し元気を出して、とにかくこのオニギリを食べなさい、お腹の中に何もなくては、もっと大変だからね」と、そばにいた子供達にもこのオニギリをわけて食べさせ休みながミナ子をおぶって、子供達には、トラックに積んできた荷物を分担させてかつがせ、白水にむかいました。しばらくと、兵隊がいて、「この道は通ってはいけないので名蔵御嶽のそばを廻ってゆけ」というのです。しゃくでしようがなかったが、兵隊の言うことですので反抗することも出来ず、逆廻りをしながら雑木や水田の中をわけ入って名蔵御嶽の道に出、白水へ行ったのです。白水へ着いた時はもう日も暮れかかっていました。

私は、空襲そのものは何も恐いとは思わなかった。ただ大勢の家族をかかえているので食糧のことだけが心配で又それ以外に物事を考えるゆとりもなかった。家族の中で食糧を調達したり働くことが出来たのは私一人であったからです。せめてお父さんが側におればと思うんだけど、男はみな徴兵としてかりだされているし、その時の苦しみは、言い表わすことは出来ません。

それからは毎日午前の二時になると白水をぬけ出して部落まで食糧の調達に出ます。部落へつくのが四時頃で、それからカンヅメの空罐をなべがわりにして、かまどをつくり火が外部にもれないようにしながら食事を準備するのです。遠くは大浜部落、平得部落の畑小屋を廻りイモを十斤とか二十斤というふうに買いあつめ午後八時になるとそれをかついで白水へ帰る、白水につくのが十時すぎである。そういう日課でした。

子供達はまだ思慮分別がつかないので、朝出かける前にその日一日分とたいておいた食物も一度にみんな食べてしまって何も残さないという状態でした。つかれきった身体で空腹をがまんしながら夜の明けるのをまつ毎日でありました。

避難小屋で、私の家族にあてがわれた場所はゴザ三枚ほどのせまい片すみで、七人余の家族が寝なければならない。私の寝場所などあろうはずもなかった。子供達の頭上でひざをまげて仮寝をするのでさえやっとでありました。

時々食糧の調達がはかどらず夜ふけに帰ってくる時などは、皆んしずまっているのに私だけ寝る場所もなくやりきれなくなって小屋の前にすわりこんで「なんでこんな思いをするまで戦争にいじめられて苦労しなければならないのか、いつの日かまた平和な世をむかえる日がやってくるときもあるだろうか」とカヌシャー歌(トバラーマ)を歌って自分をなぐさめたこともあった。となりの小屋からも同じ思いをしている人がおきだしてきてともになぐさめ歌うのでした。

食糧はいつも二日分程のたくわえを残しておかないと私の身に万一のことがあった場合は大変なことになるので、すこしでも休むわけにはいかなかったんです。年老いた祖母のめんどうをみるひまもないので、私はいつも祖母に「あなたは今こんなところで死んだら葬式はおろか何もしてやれない、遺体をそのままここに放置しておくよりしかたがない。どうか気をしっかりもって生きながらえて下さい。家にさえ生きて帰ることが出来れば、いつ死んでも人の道にあうような葬式をしてあげますからね」と言いきかせてはげましました。

そんな生活を毎曰くりかえしているうちに、避難を解除され帰ってもよいということになったので、祖母をアウダ(もっと)にのせ、兵役から病気で帰ってきた息子(長男)の信八と隣りのおじの二人でかついで家に帰りました。一家みんな無事に家にたどりつくことが出来たけど、ほんとにたいへんなのは、これからの食糧難でした。

避難先からはみな部落に帰ってくる。避難中は、畑に作物を植えることも出来ないので、あるだけみんな取りつくして、何も残っていない。よしんば、畑に作物のある人々でもほとんどがマラリアにおかされて収かくをすることが出来ない状態でした。

私はまだりとりのしていない水田に出かけては、一日中農作業の手伝いをして一升の米をいただいてくるとか、大浜部落の人々の避難先ナー山に出かけていってその畑仕事をしてはオイモ十斤いただいてくるとか、また粟畑から煽りばぎ(畑主が病気で手がいないので自分がそれをりとって、そのうちの一升か二升貨としてもらう)をしたり又かいし(イモ畑の収穫をしたあとさらに耕やしてやって残っているイモをもらう)をしたり、しながら生活をしなければならない状態においてまれました。

そのうち私が栄養失調と過労で病にたおれてしまったので子供たちはよその田のマタマイ(一度り終えた稲は耕さずにそのまま放置しておくと同じ株から少量の穂をつける、それをマタマイという)をみんなで苅取って食糧を手に入れる。それを祖父と祖母は、ニカフク(米を天日に乾燥させるためにワラであんだムシロ状のカバー)に広げてほし、ゴミやモミガラを取り除くと、子供達はこれをウスでついて白米にして食べる、というようなことをしなければならなかった。

又当時キャッサバの粉の配給があったのでそれをたいて栄養だということで子供たちや病人に腕の一杯ずつ食べさせたり、米ぬかを買い求めてそれを五合ずつ布でしぼりナベの中でもみ洗いしその汁を炊くと少し固まるのでそれを食べたり、さつまいものあるときはたいへんのごちそうでその汁の初の一杯目は親指大のいも二個浮べて、二度目はいもの葉をまぜて、いも一個、三度目からはいものだけをその汁に炊いて食べるといったふうでした。

ソテツを食べるときは勿論実が主要ですがその実もないときは幹を食べました。齢を食するときは、まず皮をはぎ、そのなかみをカンナ等で削りとり水につけてしばらくおいてから、乾燥させ、それをウスでひいて粉にして食べました。粘り気はなくサラサラしていてとても食べられるようなものではなかったのですが、しかし食べなければ死んでしまうので目をつぶって食べました。さつまいものある人は、その粉をつけて食べていたようでした。

とにかく手当り次第何でも食べたが、食油がなくて困りました。それで潤滑油(オイル)を食油代りにして、いためものは何にでもそれを使った。特にスヌル(モズク)のチャンプルーに使用するときは食べにくいのをそれこそがまんして食べました。潤滑油を使うと、激しい下痢症状をおこすのですが、それでもみんな食べていたようです。

ある時長男が夜になって名蔵にさつまいもを盗みに行くといって私がとめるのも聞かずに出ていった。あまり帰りがおそいので何かあったのではと心配していたが午前二時頃帰えってきて「昼間名蔵の兵隊のいも畑を二、三人の婦人が掘りおこし、いもを盗んでいたが、兵隊にみつかってそのいもを放り出したまま逃げていった。私はそれをみていたので、夜になってそれをとりにいってきたのだが「母さん明日の朝食のことはもう心配いらないよ」と母である私にむかって息子が言うのです。私はもう胸がつまって何にも言えず、自分の畑がないわけではないし、財産がないわけでもない、何の因果があってか、この戦争のために、だいじな息子に盗みをさせ、また人の刈り終えて捨てた水田のマタマイをこじきのように刈りあさらせて......そんなことをしてまで食べてゆかなければならないのか、と思うとただ泣けるばかりでありました。

「イクサユーデ、アリリ、ダイジナファーカイ、アンジ、マタマイバスーラシ、ヌストバスメフォーンデアラギ、チュークナカリダユー、タンディナスカラヤ、ファーカイン、マーカイン、イクサューバアラシトンナ」(戦争というものがあって、大事な子供にこのようなマタマイをり取らせ、またどろぼうをさせ、食べて生きていかなければならないかと思うと泣けてならなかった。どうか今からは、子や孫に戦争がないような世の中にしてほしい)という気持でいっぱいでした。

そんな生活苦であるので金は何の役にもたちませんし、誰れも食糧を金で売ってくれる人もいません。みんな物々交換でした。私のもっているあるだけの着物も食糧に変わってしまいました。例えばだいじにしていた宮古クンジーとソテツの実を一斗罐の一個分、というようにして交換しました。そのとき一番大事にしていた久米島上布もわずかの食糧にばけました。私のもち物の目ぼしいものはみんな食糧に変えてしまい着るものがなくなると、自分で山に入り繊維のとれる木をきり出して早朝のひとときを利用して織機にかけて織りあげ、染料のクール(赤にそめる)を山からみつけてきこれで染めあげ、水田につけて茶の色を出したり黒にそめたりして、これ一着で祝事から葬儀までどこへでも着てゆくというぐあいでした。

このような戦後の苦戦のなかで祖母が八十八歳の誕生日を迎えたので何とか形だけの祝もしてあげました。が、子供八名に祖母、夫とあわせて十一名の家族、口に出しては言い表わせぬ程の苦しみの中で生活をしてきました。

もういかなることがあっても、再び戦争は起すべきではありません。私は子供たちにも、若い人々にもいつも言っているんです。みんなでこのことをしっかり考えて二度と戦争はおこさないようにしようと。

2 フカヤマタでの避難生活

石垣町字石垣宮良高司(四十歳)宮良孫良(三七歳)

高司 軍から避難命令が出る前の生活を話します。

私の家は石垣小学校のすぐ裏にあり、当時石垣小学校は衛生兵の駐屯地でありました。敵はそのことを知ってか、よく爆撃をしてきました。私の家にも爆弾が落ちました。それを取り除いてくれと軍隊に頼んだら、「そんな余裕などない、君たちは避難をせよ」と一蹴されました。一時自宅の後方にある墓に避難をすることにしました。器は、岩を掘りぬいたで、中は四畳半程ありました。墓の前は栗畑になっていて、それを収穫しようとしていたら空襲にあい今日は死ぬな、と思い急いで近くにあった戸を頭においかぶせて身動き一つもせずじっとしていたら土くれをかぶせる程度で命拾いをしました。ほんとうにこわかった。その時村田家は爆弾が落ち大さわぎだった。

墓での避難中三女の順子(昭和二十年五月八日生)が生れました。墓の中は通気が悪く薄暗く、湿気も多く、四畳半の蚊帳はつれたが窮屈でいやな生活でした。順子が生れて一か月後だったと記憶していますが六月上旬、軍命で字石垣は「フカヤマタ」に避難せよとのこと、さっそくその準備にとりかかりました。祖父は、二日前に避難小屋を作りに「フカヤマタ」へ行っていました。日中は空襲がはげしいので未明出発することにし、私は、食糧を島馬に積み、次女の久美子をおんぶし、妻は、一か月余りの赤子をだき、祖母をお供し避難しました。年寄り山奥まで連れていくのは、なみたいていのものではなかった。その時の生活を今思い出すだけでも、ぞっとします。

避難小屋は、隣組単位でつくり、十二世帯が入れる長屋でした。西の方から石垣西町内、三、二、一という順序に小屋は作られていました。避難者は老人と子供たちと女の人たちが主で七〇〇世帯、一五〇〇~二1000人程いたと記憶しております。夕方には各自、部落の畑に行き、アッコン(さつまいも)、粟、キン(ひえ)などを取ってきて食べました。

孫良 私は、フカヤマタの下に「ピニス田」を花城長助さん宮良高禎さんから借りて二反ほど作っていましたが、一か所はイノシシにやられ、他の一か所も不作で少量の収穫しかありませんでした。そのうちに、マラリア患者も続出してくるようになり、避難小屋の生活は不安でたまりませんでした。マラリア患者の最初の死亡者は花城正唄さんで、その人はそのまま山で穴を掘りうめました。

高司 私は死体を二体も火葬場までかついで山をおりたこともありました。七月に避難解除も出、部落におりてきたのですが、マラリアの猛威は後をたたず、夕刻、二、三人で死体を運ぶリヤカー、荷車の姿が毎日のように見受けられました。毎日のように大量の死体が運ばれてくる火葬場は処理能力も限界にきており、露天で死体を処理するありさまでした。

避難小屋での教育ですが、とても出来る状況ではなかった。校長以外の教師はほとんど微兵にとられているようでしたから、時々校区の校長が避難小屋を巡視して廻り、子供たちを集め訓話をする程度で、学校教育はもうストップしていました。

孫良 それから、今でもしゃくにさわることですが、避難小屋から家に帰ってきたら、何と家の中がカラッポではないか。畳ははぎとられ、みそがめはなくなっているし、雨といもとられて無い、あとでその犯人がわかったんですが、なんと日本の軍隊だったんですよ。軍隊に文句を言えばすぐ非国民だと一喝されるし、憤まんやるかたなかったんです。日本軍は横着でしたね。

こういうこともありました。私は字石垣の副会長をしていた関係上、徴用、供出の世話をさせられました。崎枝孫次、平得永禎さん(当時六〇歳)いずれも不具者(ママ)でしたが馬をもっているという事で仕事に軍命ということでかりだされ、オモト岳から開南に木材運搬をさせられました。羽地清雄さん(当時五六歳)は病気で寝ているのに、前日召集されていたのになぜ来ないか、といってどなりつけてくるのです、病気で来れなかったといおうとするけど、ふるえて一言も出ない。そのことを私が話すと軍は憤然としていた。とにかく軍隊には道理など通用しなかったですね。

3 竹富島における避難命令とのたたかい

竹富島前新とよ(三八歳)

昭和二十年六月十六日はお産の予定日であったが、区長は十三日に由布島へ避難するように命令した。「お産だから行けない」とことわると、区長は「船の中でお産してもよいから行け」と命じた。そんなに言われるので行く積りでいたら、十三日は台風のために出航は延期になり、十六日を迎えた。

十六日には、空襲がひどかったので、家の裏の防空壕に入っていると、陣痛がはじまった。祖母はひざを痛めて寝ていたために、食事の準備をする人もなく、朝から陣痛もあったので朝食もとらず、お産になった。空襲のあい間に、お産は家の中ですませた。よく朝五時頃「敵が上陸したから皆防空壕に入れ」という命令があった。止むを得ず、赤子は小学六年の長女に毛布にくるんで抱かせ、私は祖父が準備してくれた杖をついて、約五〇〇メートル離れ防空壕、ヤンガー(洞窟へ行った。夜明けの暗い畑の石だらけの細道を歩いて行ったとき、もしころんで、腹でもうてば発熱して母子の生命にかかわると、フラフラしながら歯をくいしばって歩いた。

洞窟の深さが四メートル程あり、その上り降りが大変であった。昼は洞窟の中で育児し、夜は、雑木林の中に作ってある畑小屋の中で火をたいて体を温めた。九日間こういう生活をして、やっと母子とも助かった。

4 一〇・一二空襲の体験

竹富島宮良千代(三一歳)

昭和19年10月12日に、私は子どもが多いから疎開はしないとことわり続けてきたが、台湾に疎開しなさいといわれて、無理やり竹富から石垣の方へ行かされた。

その日は飛行機が四機飛行場に現われた。私は空襲だとは思わなかった。演習だとばかり思って、本家から大川の自分の家に帰る途中、「木の陰に隠れろ、歩くな、止りなさい」と言われた。はじめての体験だったので、こわさも知らず、子ども三人を引きつれて、大川へ走った。その後空襲が続いたために、疎開せずすんだ。

避難をことわる

隣組長から、「子持ちから先に由布へ避難しなさい」と指示が来た。私は、命のほしい人が避難するのであって、配給を受けただけの食糧しかない、私のように子どもの多い者は、どうせ餓死せねばならないから、絶対に行かないとがんばった。隣組長は、「では隊長にその旨言いなさい」といった。しばらくして組長は「もし敵が上陸したらどうするのか、捕虜になる気か」と問うた。それに対して私は、「絶対に捕虜にはならない。非常袋にカミソリと細縄を入れて持っているから、海のそばであれば細細で親子しばって海に入ればそれで終りである。陸であれば、カミソリで子どもを切って、そのあと自分が死ぬ覚悟はちゃんとあるのだから、私は絶対捕胸にはならない。だから避難はしない」と言いはった。

不幸中の幸い、どこにも行かず竹富の家の下にいて、生きながらえた。

5 伊原間・平久保部落の人々の生活

字伊原玉木

勇(四二歳) 玉木タマエ(四十歳)

徴用 - 安良岳の監視所建設

勇 わたしたち五人家族(祖母、子ども二人)は、伊原間で、いもやひえをつくり、仕事のあいまに、猪や魚を採ってきたりして平和な生活を送っていました。ところが戦争になり、そんな平和な生活なんぞどこ吹く風、みじめな生活を強いられ、さんざん苦しめられました。軍が平久保半島に来たのは昭和十八年ごろだったと記憶しております。平久保の安良岳に監視所をつくるためにやってきました。軍命をうけ、区長の比嘉長次郎さんは、徴用名簿をつくり、部落民を監視所つくりに駆り立てるようになりました。

タマエ 徴用は、一回ごとに五日間、五回働けば帰ってよいことになっておりまました。だが働く人が少なく、おまけに女ばかりときており、すぐ二回、三回と徴用命令がきます。ほとんどの人は、五、六回以上用されました。伊原間から平久保部落までの道のりは約三里です。五日間の食糧を持参して平久保まで歩いて行き、そこでまた他人の家を借り、徴用されたことは、なみたいていではありませんでした。わたしは小さな子ども(勇吉、みさ子)を祖母にあずけてきておりますので夜など子どものことが気にかかり眠られませんでした。夫は夫でこれまた軍の食糧 (猪をとる係)として徴用されていました。徴用で行く日などは子どもが、かわいそうで、また軍に抵抗できない自分も情けなくどうしてこういう時世になったのか、にくまれてしようがありませんでした。

監視所つくりの仕事は、たいへんなものでした。石垣港から資材が平久保部落の海岸に運搬されてきます。それを安良岳(約三五〇米)の頂まで、レンガ、砂、板、砂利、などを運ぶのです。急傾斜の山道ときている。足の関節がいたむ、途中で動けなくなる人もいました。仕事の始め、終りには必ず軍(正木少尉)は人員点呼をとるので、逃げることもできず、がまんして働きました。こんなに苦労、難儀してつくった監視所も敵の爆撃にあい、あかあかと燃えているのが避難先桴海からはっきりと見えました。なんとなくいやな感じがしました。監視所には海軍がいました。レーダーや無線機もありました。監視所をつくり終るや戦争もはげしくなりだしました。

勇 伊原間にも曾我部隊の分隊約二五人が駐とんするようになりました。公民館のうしろのジャングルともう一か所は西海岸近く西村少尉の部隊でした。伊原間で最初の空襲の時、上里一郎さんの家が焼かれ、奥さんが機銃掃射で戦死しました。また当時はみなカヤぶ家でしたから、延焼を防ぐため、部落民は大騒動でした。

タマエ 空襲がはげしくなりだしたので今度は強制避難命令です。伊原間約九〇名、平久保約三〇名の人々は、桴海という所に避難せよとのことです。敵が上陸するから早く避難せよとのこと、さあ、たいへんです。夫は、祖母子ども、家財道具、食糧を小テンマ船にのせ、連れて行くことにし、わたしは陸路、山道を牛馬を連れて行くことにしました。牛馬をつれて桴海までいった難儀はいまだ忘れることはできません。中二頭のうち一頭は、牧場において、馬一頭、牛一頭をつれて、海岸に出たり、川を渡ったり、山に入ったりして朝早く伊原間を出発したが日が暮れて桴海に着くという実状でした。

約一二〇人の人々が一緒に移動したのでは、敵に見つけられるというので、一〇名ほど一組として時間をずらして出発させました。避難所は、伊原間の人が今の米原の「野やし」の手前、平久保の人が富野校の近くでした。曾我部部隊は富野校のある所で、長い兵舎が六棟ありました。約三〇〇名の兵隊がいました。

桴海の避難地に来てまで徴用

避難生活も落ち着かないうちに、また軍からの徴用である。避難地にきてまで徴用されるとは、内心おだやかではありませんでた。監視所つくるのにさんざんこき使われたのに、また今度は、隊の米や、芋をつくるための徴用である。なんでも徴用といえば、人々をかってに使ってもいいとでも軍は思っているみたいでした。避難生活は、日が昇らないうちに、食事はつくっておかないといけないし、夜は灯をともすことも禁止、子どもを泣かしてもいけないという不自由な窮屈な生活でした。野菜類もなく、野やしの新芽とかパパなどを食べました。

住民を牛や馬同様にしか見ない軍隊

兵隊たちも気の毒でした。青白くやせていて何か食べ物はないかと避難小屋の近くを通ることにせびるのでした。彼らは、毎日箱を背おい、オモト山を往復していました。たいへん重労働のようでした。これでは戦争は勝てないと思った。でもそんなこと口にだしてはいえませんでした。

勇 軍隊の内部も荒れていました。わたしは軍の食糧班に徴用され猫をとって軍に納める他、昼夜を問わず、食糧倉庫とか軍の芋畑や田などの見張り番をさせられていたので、よく軍の内部のことがわかりました。曾我部隊長は横着でした。部下に足を洗えと足をなげだしているのである。わたしは、しゃくにさわって、「隊長、あなたも皇軍の兵士なれば、一兵卒の者といえども同じ皇軍の赤子じゃないか、自分の手足は自分で洗えばいいじゃないか」と言ってやったら、隊長はまっ赤になり怒って軍刀をとった。「こちらが早いぞ」と猪用の鉄砲を向けたら側からそれを見ていたB2というあだ名のつく大西准尉が「やれやれ」と言ったので、事無きを得たのであるが、その後は自分で手足を洗うようになった。

わたしは本籍が四国でして、早くから伊原間に住んでいた関係上兵隊にとられることなく一般人として徴用にかりだされていた。それで第三者の立場から自由にものがいえました。自由に言えたといっても勇気のいることでした。また沖縄出身の宜保さんという方が、食器(竹の一節を二等分した物)をこわし、同じ仲間同士の兵隊から「食器をとわしたものは汁をつぐわけにいかない」といっていやがらせを受けていた。彼は泣きながらその事情を話し、食器を作ってくれるよう頼まれた。大工道具をもっていたので作ってやったら、たいへん喜んで、御恩は一生忘れませんといって、軍が毎日兵隊に配給するキニーネ(マラリアの薬)をもってきてくれた。「これは、きょうの分の配給だ、自分はマラリアで死んでもよい。おじさんの御恩は一生忘れません受取って下さい。これしかあげるものはありません」といってキニーネをおいていったのでした。それから新垣という兵隊の火葬の仕方である。彼はマラリアで亡くなったんだが、半分焼きにして放置してあった。これをみてわたしは「死んだ時ぐらい手厚くもてなしてやったらどうかね、あのざまは何か」と部隊長にくってかかった時もある。

それから軍の上層部連中が、罐詰を盗んで食べ、杉野一等兵に責任をなすりつけ、杉野を石牢といって石でつくった墓みたいな所にとじこめて置いて、他の兵隊たちのみせしめにするという事件がありました。

平久保の監視所をつっている時の話しですが、当時平久保の区長、松本寛さんは、その監視所をつくるため過労で死亡しました。それに対し、軍は知らん顔である。わたしはしゃくにさわり、「軍にあれほど協力している人に対し、何の礼もないのか、せめて棺箱をつくる板、くぎぐらい出してやってもいいじゃないか」と正木班長と口論したこともあった。そういう住民を牛や馬同様にしか見ない軍隊だし、牧場の牛馬はかってに盗って食べるし、住民の反感をかうことが多かった。住民と協力しないで戦争に勝てる由はない、今度の戦争は負けるのじゃないかと思った。そう思っているやさきに八月十五日、終戦を迎えた。

戦争は終った。ほんとに嬉しかった。戦争は終った。一日も早く伊原間に帰ろうと避難小屋は引あげの準備に大いそがしだった。タマエ平久保、伊原間の人々はマラリアで死ぬということはありませんでした。いまでも戦争で忘れることの出来ないのは、監視所つくりのつらさ、避難生活、それに徴用、軍の横、沖縄の兵隊たちに対する差別などです。二度とこのような苦い経験はしたくないし、また子どもや孫たちにさせてはならないと思います。

二、尖閣列島遭難

日本軍食糧確保のための疎開命令

はじめに

沖縄戦は一九四五年六月二十三日、組織的な戦闘は終了したと言われるが、沖縄本島もふくめ先島諸島やその近海ではなお戦闘が散発的に行なわれていた。

沖縄本島での戦況がほとんど米軍の一方的な進撃と変わり、日本軍の敗北が決定的となった五月から六月にかけて、逆に八重山では避難命令や疎開命令が出され、住民は戦況の進展はいっさい知らされず、最後の決戦がやってくるとおびえながらその準備にあわただしく動いていた。

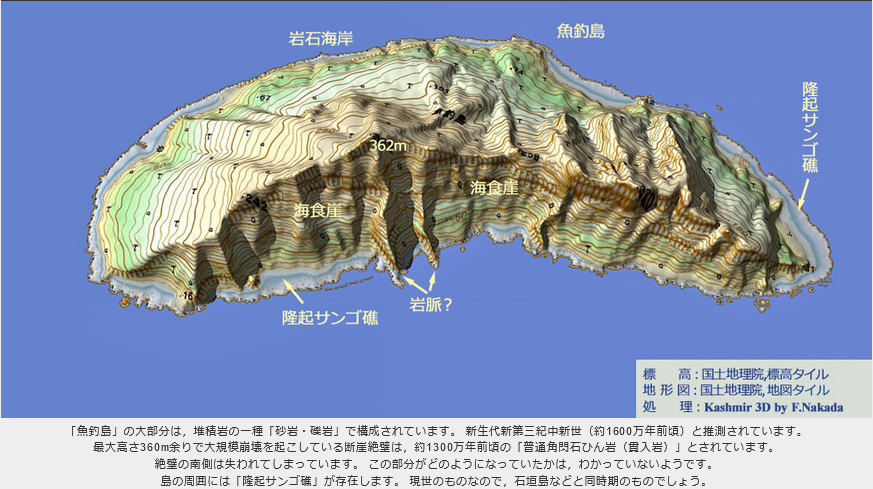

6月30日、台湾向け出航した疎開船一心丸と友福丸は途中尖閣列島附近で爆撃を受け、多くの死傷者を出し、友福丸は沈没、残る者は一心丸に集められて命からがら魚釣島へ上陸した。以下は八重山、宮古の生存者の証言と下記である。

機銃掃射や偵察機では比較的近距離に接近するため、民間人の遭難の様子が機体から確認できているはずである。

7月3日の米軍記録には以下のように記録されている。

先島群島周辺海域をいつものように巡回する際、見たところ先島諸島から与那国島に

19:00の方向に約5ノットの速度で向かうラガー2隻を、ビーミス中尉は公海にて奇襲した。この2隻は黄麻布の大袋と大きな鉄製のドラム缶を大量に積んでいた。ビーミス中尉はこの2隻を、真横に3回、後方に1回、立て続けに計4回攻撃した。爆撃し、機銃掃射する航程があり、最後は機銃掃射のみで終わった。1隻は、船体中央部、前方ウェルに普通爆弾があたり、バラバラに吹き飛び、ほぼ即時に沈んだ。もう1隻は焼夷弾の攻撃を貨物に受け、発火した。この作戦の最後、この損壊と船から離れ水中を泳ぎ回る12-15名の日本人を写真におさめるため、ビーミス中尉は写真を撮りながら特別

航行するが、運悪く、カメラにフィルムは残っておらず、その試みは無駄に終わった。この海域を一掃する前に、乗組員はまだ燃えている2隻目の船が海中深く沈むのを見届け、絶対にこの船が救出されることのないようにした。

遭難記 1

石垣町字登野城石垣ミチ(四三歳)

昭和二十年六月二十四日、五日に、二十四回目の台湾疎開命令が軍から出ました。

台湾疎開は自由疎開で、ほとんどの者が縁故を頼りに疎開しておりました。6月30日午後八時三十分から乗船し、石垣の第二桟橋を午後九時に発ちました。

船は、第一千早丸(一心丸)第五千早丸(友福丸)で、180名ほどの疎開者で、そのほとんどが老人、婦人、子どもで、その外に台湾人、朝鮮人が乗っていました。

船は七月一日未明に船浮港に着きました。

その頃、昼間の航海は危険とされていました。昼間は、敵の潜水艦、飛行機に発見されやすく、攻撃を受けるといわれていました。船浮港で第一千早丸が機関故障のため出がおくれ、七月二日午後七時ごろ尖閣列島経由のコースで一路台湾へ向け出発しました。

7月3日午後一時ころ、尖閣列島を後に、前方にはかすかに台湾が見えていました。

ところがその時、飛行機がどこからともなく船をめがけて攻撃してきました。

第五千早丸から軽機関銃が米機めがけて撃ち出されたがむなしいものでした。飛行機は爆音をかせ、機銃を雨の如くあびせてきました。身をかくすところもなくおびえていたら、右側のおばさんが一声叫んだままうつ伏せに死に、左の子どもがやられ、前の人が重傷を負い、うなりだしました。

負傷して血だらけになっている者、機銃にやられ死んでころがっている老人、飛び散った人肉が体じゅうについている者、子ども達はお父さん、お母さんと泣き、さけび、老人は息子、娘、孫の名を呼び、そういう声が入りみだれていました。台湾人が頭をやられ、顔面を血だらけにして子どもをかかえて助けを求めているし、朝鮮の婦人が腕をやられ、泣きながら助けを求めている。一瞬の内に船内は生き地獄と化しました。

何回か機銃掃射を受けるなかで泳げる者は次々ととびこみ、逃げる者が出てきた。機関士は海にとびこむ時にモモをやられた。その内に第五千早丸の燃料タンクがやられ燃えあがりました。火のまわりが早く、老人は海にとびこむこともできずにそのまま焼け死んでいきました。

ある妊婦は、背中におぶっていた子どもの帯をはずし、自分の腹帯もはずして、一本の帯では子ども達を東にしてくくり、もう一本で自分と子ども達を結ぶようにして、夫の名を呼びながら親子ともどもにとびこみ死んでしまいました。ある老父母は、「自分たちのことは心配しないで、おまえは必ず家へ帰りなさい、おまえが帰らないと家はなくなってしまう、どんなことがあっても家へ帰るんだ」といい、娘を海に飛びこませ、自分たちはそのまま焼け死んでいきました。

船からたれさがっているロープには何名かの人がつかまっていましたが、そのつかまっている人をけり落して助けを求め叫んでいる人もいました。また、子ども二人を左と右にして自分の体にでくくり、波にかぶさりながら必死にロープにさがっている母親もいました。海は死人が浮いて、生きている者との区別もできない程で、また一枚の板に数名ぶらさがって波の流れるままになっている者もいました。大半の者が泳げない者でしたので海中に沈んでいくものも多くいました。

そのうち、第一千早丸からテンマ舟がだされ、やっと救助が開始されました。

救助された者はみんな着のみ着のままでした、帯で子どもを自分の体にくくっていた婦人は救助されたが、しかし子どもの一人は既に波にさらわれていました。

ほとんどの者が肉親の離別で悲しみに沈み、一瞬の間に眼前におきたできごとにまだおびえていました。そのうち、第五千早丸(友福丸)は海底に姿を消していきました。第一千早丸(一心丸)は急いでその場を逃げるため船を出航させようとしたが、機関が機銃でやられているのでエンジンがかからなかった。

みんなを三組に分け、一組は機関修理、一組は機銃にやられた船体の穴うめ、一組は水くみの作業をすることになりました。船は潮の流れるままにまかせれば、沖縄本島か奄美島方面へ流れるというので、皆の物の中で丈夫そうな布や着物を出し合い、帆を作り風まかせに船を走らせました。

しばらくすると、いきおいよくエンジンのかかる音がしたので皆ほっとしました。

とりあえず無人島である尖閣列島にいくことになりました。さいわいに、もと魚釣島で古賀さんがカツオ業を営んでいた時にそこで働いたという伊良皆さんがいたので、その人に水先案内をしてもらいました。

島に近づくにつれ一つの岩かげから手旗信号をしている兵隊の姿が二、三人見えたので魚釣島に来るように信号をおくりかえしました。兵隊は六名おり、遭難して助かったとのことで自分たちを助けに船が来たものとよろこんでいたので事情を話してやりました。

魚釣島では暫時の休息のつもりで荷物をおろし、水でのどをうるおしていたら、エンジンが故障で出航できず無人島魚釣島での生活が始まりました。みんなの持っている食糧、米、味噌、塩さけ、ツオ節などが出され共同炊事が始りました。大きなドラム罐にわずかな米を入れ、クバの芯、ニガナ、チョウメイ草、ミズナなどを入れた雑炊で、お米は数えられる程のものがおわんに入っていました。

共同炊事は、十日間ほど続きましたがそれ以後はやめました。日がたつにつれて食糧がなくなり、食べ物を探すのにひと苦労したものです。食べ物を自分一人で隠れて食べる者がいたので共同炊事はやめたものと思われます。

共同炊事の間に負傷者の手当ては軍属で看護婦の手伝いをしていた大浜史さん達があたりました。さいわいにドラムにアルコールがありましたのでそれで消毒してくれました。朝、消毒し、夕方再び消毒しなければウジがわいてたいへんでした。朝鮮の女の方で腕をやられ、わずか皮だけで腕がぶらさがり、その腕から湯呑み茶わんいっぱいくらいのウジがでてきました。この方は泣きながら、ぶらさがっている腕を切ってくれと嘆願して、どうにもならないのでカミソリで切ってやりました。船で負傷した者は、薬品もなく、さらに食糧が欠乏していく中で衰弱し、全員が次々と倒れていきました。死体は離れた所で石をならべ、それにクバの葉を敷いて死体を寝かせ、その上からクバの葉をかぶせて石をのせ、最後に砂をかぶせて葬式を行ないました。

日がたつにつれ、食べられるものが少なくなると、いろいろな雑草も有毒か識別しながら口に入れました。魚釣島は八重山で俗に久葉島と呼ぶようにクバは多かったが、日がたつにつれて遠くまでいかなければ取ってこれない程、ほとんどのクバが切りたおされました。

男の方たちは海に行き魚をとってきて食べましたが、分け与えることはしませんでした。大浜静枝さんは、子ども五名と一緒だったので、男たちが魚をとってきたところを後を追って魚のエラをもらってこれをダシにし、クバの芯、ミズナ、チョメイ草などをまぜて食べました。

その間にやっと船の修理ができ、連絡をとるために出航したが、途中で機関が故障したので船をそのまますてテンマで無人島にま帰って来ました。これで連絡とる方法は全くなくなり、そのままおれば全員がうえ死することは目にみえていました。

遭難者を偵察し機銃掃射し去っていく米軍機

その頃、敵はきまって一日毎に来て偵察していきました。時には機銃掃射して去っていくこともありましたが、誰もやられなかったことは幸いでした。しかし、日がたつにつれ衰弱して歩けなくなる者がでてきました。

8月12日の決死隊出発

ある日全員が集り、連絡するための舟を作ろうではないかという話がまとまりました。無人島の反対側に難破船が漂着していたので船から板をはずしてそれで舟を作ることになったのです。クギをぬきとったりして、女でも働ける者は協力せよということになりました。幸いにも疎者の中に岡本さんという船大工がおり、大工道具も持っていたので岡本さんにみんなが協力して、十日間ほどでテンマ舟を作りあげました。

それから誰が連絡をとるために行くのかという問題で話し合われた結果、船員であった上原亀太郎、伊礼良精、栄野川盛長、伊礼正徳、美里勇吉兄弟、山内軍曹、金城珍吉の八名が決死隊として選ばれました。

例により爪と髪を切って紙に包み、名前をしるして万一の時は助かる者が家族の者にまちがいなく届けてくれるように互に誓い合いました。自分のおばあさんが米寿の祝に着けたカリーのある着物だと言って、その赤い布をちぎって鉢巻にしてくれる者もいました。テンマ舟の帆は、それぞれの持ちものの中から丈夫そうな着物をぬい合せたもので作ってありました。

いよいよ出発という時に准将がぜひ自分も乗せてくれと頼むのでいっしょにいくことになりました。疎開者全員が無事に連絡がとれるよう神に祈る中で、8月12日午後五時頃一行は八浜山向け出発しました。決死隊は六つの水筒に水を入れ、おにぎり一人二個ずつもらい、クバの芯を舟にくくりつけて出発しました。腕は、舟は順風に乗って走りました。

しかし翌日は朝からちっとも風がなく、しかたなく帆をおろしてカイでこいでいる中、三回も敵機に遭いました。その度に舟をひっくりかえし舟の下にもぐって飛行機が去るまでかくれていました。三回目にあった飛行機は、低空してきたのであわてて舟をひっくりかえしたが間に合わず、これで最後かと思って緊張していたら、飛行機はそのまま飛び去っていきました。

舟をおこし、水を汲み出してさらにこいでいると、遠く彼方に山が見えました。これは間違いなく八重山だ。宮古には山がない。皆は喜びこれまで以上に力まかせにこぎました。

川平の西の湾に無事たどり着いたのは8月14日午後7時ころでした。皆は抱きあってバンザイと喜びあいましたが誰一人とも歩く元気はありませんでした。浜に四つんばいではいあがり、そのまま休んでいると浜辺の近くにバンシル (註・グァバ) がたくさん大きく実っていたので一人が全力をふりしぼって這っていき、バンシルを皆がいる所になげてくれました。そのおかげで元気をつけることができました。川平部落へ歩いていく途中、避難小屋があったのでここでおかゆを御馳走になり、午後九時頃川平の部落に着き、これまでの事情を話し救助をお願いしました。

川平の部落から早速石垣の旅団に連絡がとられ、旅団から台湾航空隊へ連絡されました。魚釣島の疎開者は、餓死寸前の状態にあり、八月十五日友軍機が魚釣島の上空を旋回し低空してきて荷物をおとしてくれました。荷物には軍隊のカンメンポウとコンペイ糖が入っており、カンメンポウ二十個とコンペイ糖五個ずつ手のひらに分けてもらいこれを口に入れながら皆は涙を流し大きな声で友軍機にお礼をいっていました。

翌十六日、石垣から救助船が来ました。皆は涙を流して助った事を喜びあいました。

これで助かった。一刻も早く生まれ島へ、わが家へ帰りたいと気は急ぎましたが、いざ船に乗る段になると、この島で死んでいった肉親をさびしく置いていくことがどうしても偲びない。それで口々に遺骨を持って帰りたいと言いましたが、この際そんなものは次にしなさいと兵隊に一喝されました。また、救助の船がやってきたのが急であったため、海鳥の卵を取りに行っていた伊良皆さんと鈴木さんは書きおきを残しただけで置き去りにされてしまいました。

石垣港には夕方着きましたが、この港を出航して途中目的地を目の前にしながら生死の分かれるような境遇に遭い、九死に一生を得るようにして実に四十八日目になつかしいわが家にたどりつくことができたのでした。

おきざりにされた伊良皆さんと鈴木さんは後日、鈴木さんの兄さんが船を傭船して救助に行きました。しかし伊良皆さんは鳥島で崖から落ち、すでにこの世にはおりませんでした。鈴木さんは一人でおきざりにされた事を知った時は泣きわめき、自分はこの無人島で死ぬのだとあきらめていたとのことでした。それだけに、その時は涙が流れて止まらず、かわりはてた姿を兄弟にささえられて助けられました。しかしその鈴木さんは、石垣に来て間もなくして亡くなってしまいました。

石垣島を出発してから四十八日間の死闘でありました。この時、亡くなられた方は五、六〇名位で一二、三〇名位は無に石垣島に帰えることができました。

遭難記 2

軍に徴用された船、南洋に重油をつみにいく予定だった

宮古島屋部兼久(十七歳)

昭和二十年、石垣島に駐留していた島田部隊に漁撈班として徴用されていました。十歳の時、母が病気となり入院費がなくて、二十歳の徴兵検査までの期限で、大島出身の人の所で雇い子となりました。俗に云う糸満売りにされたのです。年二回小使いをもらうだけでした。親方に、軍は、私たち雇い子のとった魚の代を払っていたかどうかはわかりません。ダイナマイトを軍から渡され、それに点火して海中に投げこむのです。それは危険な漁法です。空機が来たら機銃弾は海の中では海面下五寸しか効力はないからもぐれと教えられ、毎日、名蔵あたり、観音堂から新川の間、沿岸から一キ口の近くで魚とりをしていました。

採った魚を馬車に積んで、山道を通って帰るのですが、そこでも度々空襲に会い、馬車ごと魚もほうり出して、道ばたのかげに逃げと云う毎日が続きました。六月頃だったと思います。軍の徴用船に乗らないかと云う話がありました。母の入院費四百五十円の前借金を何とか期限前に返したい一念から、また毎日、生きるか死ぬかの漁撈班より、いっそ船にのりこんでやれと云う気になって徴用船に水夫として乗船希望したのです。一心丸と友福丸の二そうで台湾経由南方に行く事になりました。今にして思えば、フィリピンあたりで重油を積みに行くはずだったのです。船倉に仕切りがなく、重油がしみこんでいました。

友福丸が百五十屯の機帆船で、石垣の井上造船所製でした。一心丸が二百屯程度、船は本土製で船長も本土の人で、家族五、六名をともなっていました。空船で行くよりは台湾の基隆に寄港するついでに疎開者をのせる事になりました。両船は民間人百二十名くらいずつ乗船させ、石垣港の第一埠頭を出港しました。途中、西表島の船浮港に寄港しました。

船浮港を出てから何時間かたお昼すぎでした。爆音と共に大きな黒い飛行機が近づいて来て、ゆっくり旋回を始めました。アメリカが船のコースを知ってはこまると、石垣西表尖閣列島のコースをとりキールンへ抜けるはずだったのが、発見されたのです。バリバリと云う機銃掃射の音がして、私は船長室のうしろ部屋に逃げてみました。そこには船長の家族がいました。おばあさん、奥さん、子供四、五人でした。おそろしくなって船長の家族たちのくるまっている毛布にもぐりこみました。毛布が毛布が引っぱられたせいでしょうか、その奥さんが、自分の家族の面どうもきらんのにうるさいと云うし、向うへいってくれというので、そこをすこし離れた、床にふせました。その時でした。私の頭をかすめるものがあると思うと奥さんがうめきながら動かなくなりました。みぞおちに弾があたり即死していました。その所に数秒前私の頭部があったのです。危うく頭を撃ち砕かれる所だったのです。下の船倉におりる四角の入り口あたりからも、人のわめく声が聞えていました。二度目の攻撃で爆弾を投下しました。三度目の攻撃でロケット弾が燃料タンクに命中し、燃え上り始めました。真黒な煙が、空が見えないくらいに上がり、飛行機は去りました。内臓がとび出た人が甲板わきにうめいていましたが、それにかまってはおれませんでした。

火の手に追われているうちに熱くなりました。水泳には自信がありましたからいつも腰から離さず身につけていた水中めがねをかけて半ズボンのまま海中へとびこみました。燃えあがると火の手におされて、乗客が次々にとびこみ始めました。大半の人がとびこんだかと思うと顔の色が変わり動かなくなりそのまま沈んでしまうのです。十五歳くらいの女の子がばたばたしておぼれかかっていました。助けようとしましたがしがみついてくるのです。もぐりながら、下からだきあげようとしましたが、しがみつくなと云うたがきかないのです。又もしがみつくのです。

私もあぶなくなり、その子のそばを離れました。両手でばたばた水面をたたき、間もなく見えなくなりました。水中眼鏡で、沈んで行くのを見ました。船の上では火の手がますます高くあがり、ともの方では必死になってボートを下そうとしていました。あわてているのがわかるのです。片方をつるしているロープを切ってしまいました。そのひょうしにボートもろとも乗っていた人がなだれ様に海中に落ちて来ました。銃をかかえたままの兵隊が、それをはなそうともせず、銃を抱きかかえながらとびこんでくるのを見ました。船柱のリレキをはずして海中に投げてみ、そのまわりに人がとびこみ始めました。たくさんの人がその丸太にしがみつきました。そ丸太がくるくるまわるのです。しっかりとしがみついた人はその丸太と共に回転して潮水を飲み、それが二度、三度とまわるうちに手をはなして二度と浮きあがらないのです。二十名くらいしか助からなかったと思います。

海の中で漂いながら気がついて見ると友福丸が機関が止まったまま漂っていましたが、ポートをおろし救助作業が始まっていました。助かったと思うと、ものすごい寒気におそわれました。潮流に流されながら必死に丸太にすがっているうちに最後に救いあげられました。

一心丸は燃えながら五時頃、海中に沈んで行きました。ダンブルに入っていた人はほとんど焼死したのち、沈んだものと思われます。そこにいた人は五、六名ぐらいいたようです。

友福丸は、機関台の近辺が弾にやられ、エンジンもかかりません。ひと晩中漂流して、翌朝九時頃クバ島(魚釣島)が見えました。そこに近づきそそり立った岩壁のあいまに小さな砂浜のある入江を見つけてそこから上陸したのが午後三時頃だったと思います。船倉の中に荷物があるから取って来いと云われて、おりて行きました。異様な臭いがして、荷物を動かそうとした時、その荷物のうしろに死体があり、それがぐらりと動いたのです。失神しそうになりました。暑い船倉の中で二四時間以上経ってその臭いにあい目まいを起し、涙につくとはき気をもよおし、たおれてしまいました。一週間もの間空腹なのに食事らしい食事が喉を通らなかったのです。

上陸してからも毎日毎日、人が死んで行きました。弱った老人がおれ、負傷した人、子供の順で死んで行くのです。埋葬しようにも硬い岩根の島で、穴が掘れないのです。離れた所に石をつみ上げとむらいました。お椀いっぱいだけの米の飯をたいて供えるのです。

来る日も来る日も砂浜で海を見ているのですが、沖を通る船は一そうもいません。

友福丸を応急修理して石垣島へ連絡に行くと出発した人々は一時間後は再び機関故障で、運行不能となり、船を放棄して戻って来ました。潮流六マイルの所で船体の大きな船はこぐわけにも行かずとうとう船をはなれて戻って来たのです。生きて帰れる望みが又、一つ失なわれたのです。

米粒はわずかに与えられる程度で、クバの芯、ミズナの浮いている食事も胃を直通してそのまま出てくるという、激しい下痢におそわれました。ふらふらする体で浜におりて行き、今食べたばかりのものも何分もたたぬうちに下すのです。よろめきながら砂浜に穴を掘り、かぶせるのです。もう生きる力もなく私から先に死なせてくれと云う気持になっていました。

上陸して助かった人々も死にたえて一人で最後まで、この島にいる事を想像するとおそろしくなってきました。少し胃の調子が良くなりました。今度は激し空腹感におそわれました。ミズナ、クバの芯のなれない物を喰うと又も激しい下痢です。思いあまって、はずかしい話ですが、食糧を集めて保管してある所からかつお節を一本、盗もうとしました。それが見つかってしたたかびんたをとられました。人間は食足りて礼節を知ると云いますが、ほんとです。遭難者の中に船大工がいました。難破船の板などを集めて、小さなボートが出来上がりました。石垣島へ連絡のために決死隊として何名か行く事になりました。どうせそこにいて、死を待つよりはとそれに乗りこむ事を希望しましたが、体が弱っている上に若すぎるとはねられました。

空腹と、絶望の島に小さい飛行機が水平線のかなたにみえました。島に上陸してからも、米軍機の銃撃が度々ありましたし、用心して岩かげに身をかくしていました。良く見ると日本の飛行機でした。一回目は島のまわりを飛び、二回目は手をふりました。丸い筒のものを二つ落しパラシュートが開きました。乾パンが入っていました。助かった、ようやく連絡がついたのです。数日後、二そうの小型機動船が来ました。軍医らしい人も乗っていました。なま米の配給を受けましたが、胃が弱っているからうすめたおかゆにしてたべる様云われました。

夜が明ける頃、登野城第三桟橋(今はない)に着きました。日本軍の所に集まる様云われるままに、親方の所に帰ると、白い位ハイがかざってあるのです。私のです。消息をたったまま、船ごとわからなくなったので、とむらいをしたと云っていました。人相が変り、見分けがつかなかったのだろう、近づくと一緒に働いていた仲間があとずさりして行くのです。「ほんとの人間か」ときくのです。ものびぼうぼうしているので又、きくのです。「おまえはほんとうの人間か」と。

三日目に初めて普通の御飯一ぱいだけをたべさせられ、うすめたおかゆの量を少しずつふやして行き五日目にようやく普通人の食事をとる事が出来ました。親方の奥さんが、気の強い人でしたが、気をくばってくれました。一緒に助かった人々が、一気に腹いっぱい食事をたべたために胃腸障害を起して寝ているという人がいました。見舞に行きましたが一週間後に死んでしまいました。

石垣の人々でせっかく助かっていながらも飢餓状態からと家に帰りついた安堵感からと、食事をがつがつ食ったため、死んだ人がかなりいたと云う事を聞いています。

遭難記 3

宮古平良町下地博(十二歳)

昭和二十年私が十二歳の時でした。伯父夫婦と共に石垣へ疎開しました。宮古を発ち多良間島を経て石垣島の登野城へ着きました。石垣島のカーラ山に一時身をよせました。

伯父は当時、宮古島で唯一の靴の製造、修理業をしていたせいもあって、兵たちも良く出入りしていました。その人たちからの情報でしたのでしょうか、沖縄本島が米軍によって上陸され、次は、宮古、八重山だと云う事で、なるべく広い所が良いと、今度は台湾へ行く事になりました。

石垣港で船にのる時、基礎教育を受けていました。グラマンなら上から襲って来る。大きな飛行機は横から来る。その時は、なるべく船の底の方に行く様にと。

六月三十一日昼すぎ飛んで来た飛行機は、大きな、胴体の下が、ボート型になっているマーチンと云う飛行機です。教えられた通り、船底の方へ逃げてみました。荷物と荷物の間に体をひそめてふるえていました。

ぎりぎりの低空で、船をめがけて攻撃して来るのが手にとる様にわかるのです。ズシンズシンと海中で爆弾の炸裂するのが伝わって来ます。船のともの方にすえてあった機関銃で、乗船していた兵隊が応戦している様子でした。何十分かたった頃、船に大きな衝撃が加わり、ゴウゴウと何かの燃える音がしました。油くさい臭いと共に、船内が真暗になり、船がやられた事を知りました。あわてて、人々をかきわけ、甲板にとび出しました。

泳げるらしい人がボンボン海へとびこんでいるのです。船の中央部あたりにあがった火の手におされて泳げない年寄り子供が船のともの方とへさきの所で、ひとかたまりになり、おろおろしました。ダンブルのふたは、すでになくなり、海中に投げてまれたそのふた板には何名かの人がすがりついているのです。燃えさかる火で体がだんだん熱くなり、必死になって折れたマストを伯父たちと一緒に引き抜きそれを海へほうりこみました。とび込め、と云う伯父の合図で伯母と一緒に飛びこみました。

船が沈む時は、うずをまく。そのうずにまきこまれたらそのままひきこまれて沈んでしまうというので、船の近くから離れるべく、皆で必死になって、丸太にすがりながら泳ぎましたが丸太の片方だけに二十名がすがっているため、くるくるまわるので

小さい頃から平良の町の海岸よりで育ったから、泳ぎには少々心得がありました。立ち泳ぎをしたおかげで丸太の回転にまき込まれずに、潮を飲まずに助かりました。私のすぐ近くにいた三十五、六歳の女の人は丸太が二回くらいまわるうち声もたてずに、手をはなして行きました。だれも助けに行けないのです。必死になって命もち勝負の中で、六、七名だけが残り、漂流していました。

遠くの方で、燃えなかった方の船からおろされて来たボートが救助作業を始めていました。ロープを流して、ロープにすがりついた人から助けていました。泳いでいる人、何かにすがっている人はあとまわしにしていました。三、四時間も漂流して海中にいると、ものすごく寒くなり、ガタガタふるえながら船にすくいあげられ、とけかかった黒糖を与えられた時は、そのおいしさを、ほんとにかみしめました。

いち夜あけて、島かげがいくつか見えました。「大きな島には水がある」「岩のすき間をつたって流れ水がある」「古賀さんとい人の島で鰹節工場のあとがある」と云う話を八重山の人が話して、その島に船を着ける事になりました。近づくと人影が四、五人手をふっていました。漂着した兵隊の様でしたが、食糧もゆとりのある様子でした。私たちと同船している兵隊が合流する様、云っていましたが、初めはこばんでいる様子でした。

食糧をどうするかと云う事で、もち合わせの食糧は全部出させました。私たちは着のみ着のまま無一物で助けられ、出すものが何もありません。共同炊事が始まり、ドラム罐を七部切りにしたものがなべになりました。

マッチが残り少ないとの事で、流木に火をつけておきました。空襲はないものと思って着たきりの服を洗って乾し物をしていたら、例のマーチン機が飛んできてボンボンやるのです。一日二回、朝八時頃と、午後三時頃です。定期便と呼んでいました。あわてふためいて、洞穴や、岩かげに逃げました。

初め一回だけ、おにぎり一個をもらいましたが、あとは節約するとの事で、野生のニガ菜、ミズナ、アダンの芯、クバの芯、百合の球根が食事の八、九割を占める様になりました。燃えなかった船に、船大工がいて、大工道具一式も持っているとの事で、あちこちやられている船を修理して、若い人たちをのせて石垣島へ連絡に行くと云う事になりました。

米は、その大工の人に優先的にあげると云う事で、その人の奥さんが水たまりで米をジャーと洗っていた。そばで見ていて指の間からこぼれた何粒かの米粒をひろってたべました。干潮を利用して水たまりの魚を棒でたたいてとって来る人がいました。その人がすてた魚のはらわたを食べました。

バリカンをもっているおばあさんがいて、自分で食糧探しに山にはのぼれません。バリカンを一回かりたら、クバの芯、何本かをあげ、それで生きのびていました。

塩は、波のしぶきが岩のくぼみにたまり、一日たつと白い塩になるのです。わずかばかりの塩を少しずつかき集めました。

食糧が不足して来ると、乳飲み子をだいた母親は子供に乳を飲ませなくなりました。乳飲み子は死んでしまいました。穴を掘る気力もなく、岩板の島は掘ろうにも掘れないのです。皆で小石を集めて一か所に弔いました。

栄養失調で、頭髪が抜け始めました。便にくさみがなくなりました。草食動物の糞のようになるのです。

あまりの空腹感にたえられなくなり、これだけは喰べるなと云われていたハジキ豆を、伯父にかくれて、煮て喰べました。喰えるじゃないかと思ったとたんに猛烈ないきおいで吐き出し、気分が悪くなりました。あれ以来、三十年近くたっているのに、今でも豆類が喰べられません。

十日間くらいかかったでしょうか、ようやく船の修理が出来、エンジンもかかりました。その船に望みを託して、島のはてまで行き、涙をながしながら見送りました。夕方、その人たちは、船をすてて帰って来ました。故障して動けなくなったと云うのです。大変だと云うことで、今度はボートを作る事になりました。流木や、難破船の板を集めました。くぎは難破船から抜いたさびくぎを一本一本のばしました。クバの樹皮をより合わせて、板と板の間につめる糸を作りました。女の人たちは浜でよせ集めた各種類の着物を縫い合わせて帆を作りました。

空襲されたら、機銃弾は小型の舟の板はつき抜けるだけでこわさないから木のセンでふさぐ様にと、各種類の大きさのセンを作りました。ビンに水をつめ、一食分だけと云って、おにぎりを用意していきました。男の人たちはクバの芯をとって来てもたせていました。空襲機が来たら、ボートは転覆させて、舟から離れてもぐる様に教えていました。二日目が空しくすぎて、もうあきらめていました。三日後、昼すぎ、戦闘機が二機続いて来ました。

空襲かと思っていたら、日の丸が見えた。旋回して、落下傘につるした一メートルくらいの筒を落して行きました。親指大の乾パン十個ずつ、金平糖二個ずつ、配給されました。ようやく連絡がついた事が分ったのです。

その日から三、四日後の午前の二時頃と思われる時刻に、ポンポン船の音がしました。小さな舟が二そう来ました。朝になると、戦争が負けそうだとか、負けたとか、話していました。約五十日間、遭難して絶海の岩の上で寝ていましたし、石垣についた時、初めて人家の廊下にねた時、廊下の床をなでながら生きている事の実感をかみしめたものです。

戦争が終って、石垣島に何日かいて健康をとりもどし、小さな船で、宮古に帰る事になりました。多良間島に寄港して、伊良部島を目指して出港したのですが、途中、エンジンが故障し、又漂流しました。さいわい帆の用意があって、伊良部島にたどりつく事が出来ました。伊良部島から、クリ舟にのって、平良へ帰りつく事が出来ました。

あと、ひと月もクバ島にとどまったとしたら、強いもの勝ちで人が人を喰ったのではないかと思うのです。

ほぼ二百四十名のうち、半数の人が、空襲下の船上で、海中で、島での栄養失調で死んでしまいました。一九六九年五月十日に、その島をたずねる事になりました。慰霊の小さな石碑を立てて来ました。命びろいした島で拾って来た小さ石を大事にとってあります。

宮良殿内のおじいさんが、一緒に遭難しましたが、パパイヤの種子を、その鳥にまいて来てくれと頼まれました。もし、だれかが、あの島に漂着したらその実を喰って生きる事が出来るからと云っていました。天候異変でならともかく、戦争で船を襲撃され二度とクバの芯や、ハジキ豆やパパイヤの実をあの島で喰う人が出てはならないと思います。

遭難記 4

宮古島から疎開して

宮古平良町羽地政男(四十歳)

昭和二十年一月十七日、四十歳でした。

宮古島が連日空襲にさらされる様になりました。小さな島より大きい島の方が少しでも生きのびることができると思いました。島づたいに多良間島を経て、石垣島に渡りました。台湾へ疎開するつもりだったのです。妻ヒデと甥の博をともなって共栄丸と云う三十トンくらいの船に乗りました。二十年一月十七日です。

石垣港に着いたとたんに空襲があって、これでは、台湾のキールンまでの航路もあぶないと、船便もないまま、石垣町の民家を借りて住んでいました。市街地の空襲がはげしくなるにつれて軍からの命令もあって郊外の方へ移り、おもと岳の前にあるカーラ山に疎開しました。

四月二十九日になって、疎開船が出たと云う事を聞いたのですが、その時は乗り逃してしまいました。六月の末ごろになって、台行きの軍用船が出ると云う事を知らされ、宮古の人もたくさん疎開して行っている事だし、途中の海上が気づかわれてもやはり行った方が良いと云う事で乗船することになりました。六月三十日の午後五時頃だったと思います。

西表島の船浮港に一泊して、そこから出する段になって、一緒石垣港を出して来たもう一そうの船、友福丸が機関の故障で引き返し、あと一泊する事になりました。

七月二日の午前七時頃、船浮港を出て、与那国島の北側を通過し全速で船を走らせて翌日の夜明にはキールン港に到着する予定だったのです。朝の空襲が始まる前に、少なくとも台湾近海まで接近しておけば、空襲が来ても、あとは何とかなると考えていたのです。

与那国神を過ぎて基隆の山がかすかに見え初めた頃です。私は船の上部の部屋で、ゲートルをまいたまま、寝ころんでいました。二時頃、大きな飛行機が南の方から来ました。米軍機です。旋回して、だんだん低空して来るのです。鋭い機関銃の発射音がきこえて、私のすぐそばにいた鈴木と云う子供を抱いた母親が、私の方へもたれる様に倒れて来ました。私はそっと体をずらしてその人から離れ船室から、外へとび出しました。母親は即死状態で子供だけ生きているのです。

乗っていた兵隊が船のともの方にすえてあった機関銃で応戦するとますます攻撃が激しくなりました。船体がぐらりとゆれたかと思うと、黒煙を出して燃え始めました。撃ち合いが始まってから三十分たっていたと思います。妻を海にとびこませるとおぼれかかっているのが見えるのです。近くの帆柱の根もとについている柱を引き抜き海に落し、甥の博もとびこませました。十二歳の甥が上手に泳でその柱にたどりつくのですが、妻の方は二十名くらいの人々がすがりつく中でおぼれて沈みかかっているのです。妻のいる近くへとびこみ、下から押し上げて、丸太にすがりつかせました。あとで気がついたのですが私の時計が二時三十分で止っていましたからとびこんだ時刻は丁度その頃だったと思います。私たちが乗って来た船は間もなく燃えながら沈んで行きました。

一緒に出して来た友福丸の方からボートがおろされ救助が始まったのですが、あっちにも、こっちにも人が散り散りに浮いているのです。友福丸から五百メートルくらい流されてしまい、大声で呼び、手をふるのですがなかなか来てくれません。機関が故障しているようで、船はこっちへ来てくれないのです。子供たちを先に救い上げているのがわかりました。

ゲートルをはずして、立ち泳ぎしている妻の首に巻きつけ、離れない様につかまえていました。かんかん太陽に照らされて漂ううちに、喉が焼けつく様に渇いてくるのです。夕方になるまで流されながら漂って救い上げられたのが五時すぎだったと思います。ボートから、友福丸に乗り移りましたが、その甲板にも死んだ人がころがったままになっていました。

その現場から脱出しないと、夜があけたら又空襲されると、必死になって船員たちは、エンジンをかけようとしていましたが、機関のパイプが被弾しているとの事でなかなかかかりません。マストに帆を立て、船はのろくと走り出しました。そのうち、船がどんどん流されている事に気がつきました。初め北西の方向に見えていた台湾の基陸らしい島影が、一夜あけて見ると、南西の方向の水平線の上にかすかに見えるのです。台湾の島から遠ざかって、北の方へ流されている事が分りました。

その日は午前中流され通しで、一体どこまで流されるのか、不安のうちに過ぎました。さいわいに雨が降って、空から襲撃の心配はありませんでした。晴天でしたら、また発見されてやられていたのではないかと思う。七月の四日だったと思います。午後三時頃になって、小高い島影が北西とおぼしき方向に見えて来ました。石垣の人たちが通称、クバ島と呼んでいる尖閣列島内の一つ、魚釣島だと云うのです。その方向へ船が進むうちに、クバ島の近くに南小島、北小島があり、そこは通称、トリ島と呼ばれていて海鳥がたくさんいるがクバ島には水があり、クバの木がたくさん生えていて、その芯の部分は喰う事が出来ると云う石垣の人の話をもとにして、クバ島へ船をつける事になりました。島の南側に、さだかではないが小さな入江らしい場所が見えました。近ずくと、巾二十メートルくらいの入江になっていました。その奥にほ三十メートルくらいの長さの砂浜がある事も分りました。早速上陸が始まりました。人数はさだかではありませんが百名余の人たちだったと思います。船で死んだ人を、一か所に集め、石を寄せ集めてつみ上げて、葬いました。暑さの中で死後、二十四時間以上も経って腐臭を発していました。

私たちはのみ着のまま、半ズボンのまま、文字通りの無一物です。燃えなかった友福丸に初めから乗っていた人々のもっている食糧は一応全部供出したのですが、それだけでは、これだけの人数の喰いつなぎはできないと云う事がわかりました。新川班、石垣班、大川班と、石垣の人々を中心に班の編成が始まり、各班で手分けし食糧探しが始まりました。

四尺くらいのクバの木を倒し、その幹をはぎ、その中の竹の子の様な芯をとり出して、それを皆でもちよるのです。内緒で味噌をもっていて、クバの芯につけて喰べる人がいました。ねずみ、アカトカラヘビがいて、それを捕えて喰べようとするのですが、足の力が抜けていてそれを追いかける事も出来ないのです。少し動くと心臓がどきどきして気力、体力とも衰えて来るのがわかりました。坂道をのぼりきらずひっくり返ってとろぶのです。船員らしい人が、浜で小魚をとって、はらわたを出していました。そのはらわたをわたくしに呉れないかと頼み、もらうと同時に口に入れました。人間、飢えると、自分の口から真先に入れる様になるのです。

何とかしないと、全員との島で餓死するだけだと云う事で、船の修理をする事になりました。漂流物の中にドラム罐に入った石油が流れついているとの事で、遠くまで出かけてそれを皆でとってきました。

ようやく友福丸の修理が出来、大丈夫だと云う事で、それに生きるか死ぬかの望みをかけ、その船を見送ったあと、砂浜でねころんでいました。しばらくすると、石垣に向けて連絡に出かけたはずのその人達が小さなボートに乗って引きかえして来るのです。船はどうなったかと聞くと、故障で航行不能となり、放棄して来たと云うのです。みんな落たんして泣き出してしまいました。

船大工がいるから、石垣まで行けるボートを造ろうと云う話がもち上がりました。一人で一枚ずつ、難破船の板をはずして浜辺まで引っぱって来ました。さびついた釘を抜いて来て、これを使える様にのばしました。船大工は、道具も無事だし、働ける様に栄養をつけるんだと、皆より多く喰べさせました。十日くらいかかってボートらしい格好のものが出来上りました。

六名くらい力の強い割合い元気なものが乗りこみました。八月の十日頃だったと記憶していますが、クバの芯、鰹節、びんづめの水を用意してもたせました。所が石垣島にはたどり着いている頃の二日たっても何の音沙汰もありません。一升ビンに手紙を入れて、浜に流したりもしましたがもうだめだろうとあきらめていました。

北部海岸に、ドラム罐に入った合成アルコールが流れついて岩の間にはまっていました。それから分けて来たアルコールをいつ死ぬかわからんとやけ酒に飲み、泣いていました。石垣の便郵局に勤めていたと云う人で、大浜と云う人でしたが、先に家族を台湾に疎開させていて台湾に連絡に行くと云う事で同じ船に乗っていた人が元気を失なって来ました。"オイ!君は明日死ぬぞ。目が光りを失なってる、君が死んだら喰うからな”と云いました。半分ははげますつもり、半分は本気です。

びっくりして大浜さんは気力だけは持ち直したのですが、食糧の限界は来ているし、体力もつきてかろうじて生きていると云うこの状態があとしばらく続こうものなら、それは人間殺すわけには行かんから、もう先に死ぬ人は喰って、骨だけ残して弾むるからと平気で話すようになっていたのです。

四日目です。西の方の水平線から小さい飛行機が低空して来るのです。おかしいぞーと用心して見ていると日の丸のマークが見えたのです。クバの芯と交換して着けていたボロボロになった着物を脱いで必死の思いで振り続けました。

二回目の旋回で、筒を落とし、その中に乾パンが入っていました。連絡がついたのです。生還の望みが見出せたのです。みんな抱きあって泣きました。三日後に、午前四時頃、ポンポン船の音がしました。掘立小屋の屋根にしていたクバの葉をはがし、それを燃やしてあいずの火をあげ夜明けを待ちました。

石垣町役所から、米一俵積んで来て、それでおかゆを作りました。鳥島に海鳥を採りに出かけたまま、そこに居残っ々が五、六名いる事が分っていたのですが、船はそこまでは今は行けんからその人たちは残して来ました。ずっとあとになって、その人たちは、台湾の漁船に救出され、台湾を経て、帰って来たそうです。

宮古関係の人は、私たち夫婦と私の甥、それにマンリキ船長と通称で呼ばれていた高吉さんと云う人がいて生還しましたが、この人は最近なくなりました。あの当時、船上で機銃弾をうけて負傷していました。

石垣にもどったのが八月の十九日だったと覚えています。妻の実家が、白水にありましたが家族はマラリアでみな死んでいました。宮古の人で石垣の郵便局で勤めていた奥平さんの所で黒糖をもらいましたが、甥は、猫が物を喰う様にいくらでもがつがつと喰べていました。九死に一生を得たと云う言葉がありますが、生と死を境いにして生き残った体験は言葉では云いつくせない気がします。

難遭記 5

石垣町大川宮良智(六〇歳)

女性、子ども、老人ばかりの疎開民

気は早れど今日も延期、又延期と再三延期せし台湾疎開もいよいよ昭和二十年六月三十日夜九時頃船出する事になった。疎開人員はほとんどが婦女子と子供で、男は少数の六十歳以上である。六十歳未満も二、三人居ったが、多分戦闘に不適当の弱体者であったと思う。総数は百八十人位であった。

私は数え歳六十歳で六十歳に足りなかったが、老父母と近親の老婆の付添で、又、総数の半分を有する字大川班の班長として疎開する事になった。

妻と子供三人(五歳、八歳、十一歳)を桟橋より里奥の白水山に疎開、家に残し、前記三人の老人を守護し乗船したのである。妻子四人は次便より疎開すること、先行の私はそれまでに自活の道を講ずることにした。桟橋には留守隊(六十歳未満の男子)の人や父が、可愛いい妻子との別れを惜しみ、名を呼びあっておりました。その日の夕方、船は西表島船浮港に投錯、二晩停泊の後、七月二日の夜船浮港を出港したのである。

われら疎開者の船団(三十四、五のポンポン船二隻)は台湾へ直航、他の軍人乗りくみの船は与那国島経由台湾へむかう事になった。一同潜水艦の襲撃を気に病みながら、一路無事安着するよう神に祈願しつつ一日千秋の思いで着の日を待っていたのである。ところが七月三日の午後二時頃、遠くに音と共に機影が近づいてくるのが発見された。大洋の真只中、防空壕もなければ身をかくす草むらもない。九死に一生の望みもうすく一同は絶望のふちに沈む。機影を見るのも気持ちが悪い。船宿でふるえながらなりゆきにまかす以外にない。爆音が大きく聞えたと同時に機銃が乱射され、右側の老婆が一声叫んだままうちふしてしまい、左側の児がやられ、前の人が重傷を負いうなりだした。船側は機銃のため破壊され味噌瓶の味噌と血の混合汁ができ名状しがたい惨澹たるありさまであった。私は無意識に船倉をとびだしデッキにでるとそこにもすでに息を乱して絶命している者や、手首を取られうめき、もだえている者などがあちこちにいた。わたしは無意識のまま海中にとびとんだ。見ると、近くに船のダンブルの蓋に(一間四方位の板蓋)三、四人とりすがっている。わたしもその仲間入りをした。それらの人は船員とみえて素人のわたしに「船に近寄ると機銃にやられる。船より遠く離れると大洋の真只中で助かるみこみはない、だから船に近よらず離れず適当な距離で船を追い行くように」と注意をあたえてくれた。

他の船はどうなったかと見たらすでに船火事をおとし、乗組員は皆デッキに出て火に追いまくられていた。船尾より船首へ次第次第に追いこまれ、もはや行くべきところのない光景は全く絵で見た地獄の火あぶりそのままであった。とうとう一心丸は燃えつくして沈んでいった。生きながらの火葬、全く言いあらわしようのない残酷な姿であった。

二隻の船のうち一隻は船火事のすえ沈没、残りの一隻は機銃掃射で船は自由航行できず漂流、デッキには数多くの屍を見て事終われりとみとってか遠く飛び去ってしまった。

生き残った友福丸より積みこんだ小さな伝馬船をおろし、一心丸から海中に飛びとみ泳いでいた人々を歌いあげ、最後にわたしたちダンブル蓋組四、五人を救いあげた。飛行機は去ったが友福丸は機銃掃射で航行ができない。そこで乗組員を三組にわけて、機関係は機関修理に、一組は機銃跡の穴塞ぎに、わたしたち無芸組は海水の汲みだしに従事した。どうやら穴塞ぎもでき水の汲みだしも終えたが、機関はまだ動かない。しかたなく間に合わせの帆をつくり、できうる限り人事をつくして天命を待つ事になった。その頃から激助の結果空腹をおぼえることがはなはだしくなった。

そのようにしている間に、かなた遠くに小島がみえた。「呼鳴、あれはコーンヨー島だ。クバ島は近い」との船員の叫びに、一同九死に一生の望みを得たものの、まだ機関の修理ができず九分の不安を感じていた。

まもなく「アー動きだした」という修理組の歓声があがり一同は「これでほんとに助かる」と大喜びであった。船は航行の自由を得てクバ島さして行く途中、小島のような大きな岩は低いすそのあたりに三人の男が手旗信号でよびかけている。「漂着している故、敦「助を乞う」との信号であった。「本船も空襲に会い、機関故障、辛うじてクバ島指して航行す。同島へきたれ」と返信し、辛うじてクバ島へ着いた。後日クバ島へ来た彼ら三人は敗残の軍人の一部であった事がわかった。

一船団二隻のうち一隻は船火事で沈没したため、同船より救助された人々はのみ着のまま一物もない。辛うじて沈没を免れた一隻(字大川班乗りくみの船)より大川班持参の米、味噌、その他の物を陸上げした。大川班持参の米を供出して全員を賄うことにした。一口二食(朝晩)、一食につき米の量はわずかで沢山の草の葉の雑炊で飢を凌ぐ。米の量は二、三歳の幼児の食事後の飯茶碗に附着した飯粒に湯を注いだ時、茶碗の底に沈澱した米粒の量程でした。十四、五日程続いた共同炊事もついに解散することになり各自食物を漁りにおもむくことになった。

クバ島は大洋の真只中、黒潮の中に屹立している小島で裾野は広大である。裾野の続きは白砂で、その続きは波のためデコボコのあるアバタ面の平面の岩礁である。その先は深い海で漁はできない。山にはクバもあった。アダン葉もあった。桑の木やガジュマルはあまりなかった。百合が少々あった。長命草も少々あった。ミジナ、ヨモギ、野パンダマはなかった。一番のご馳走はクバの若葉であった。断崖絶壁で素人には漁ができない。漁りに慣れた人は一人居ったが、外はだれ一人漁りをする者はいない。宿かりカニを三、四個拾っただけである。毒蛇もいない。ヤモリ、その他の小動物も見あたらない。海辺の岩に井戸ヌマザムーナーが居たが、この小さい動物は行動が敏捷で衰弱して行動の鈍くなった私たちには捕えることができなかった。食物は草の葉だけであるが、その草もあまりない。見慣れない草葉は初め少量を毒味して異状がない時初めて多量食べる。浜カンシの実は食べる時は美味であったが、毒物と見えて下痢をもよおすので食べなかった。アダン葉の若葉は八重山でよく食べるので、その若芽のついているととろの草を試食したが、カラクシテ(方言ビーサ)食べられない。最初の頃はクバも手頃のものを(自分の身長くらいのもの)切りとっていたが、終にはそれも切りつくしいきおい高いクバを切らなければならないようになった。手頃のものは一回で切りとることができるが、高いものは初め根を切り倒し二回目に若芽のところを切るため二重の仕事になる。次第に栄養不良のため力は脱け、体力は減じ高いクバも切れなくなり、草の実を食べるため段々と衰弱をきたしてきた。三十日頃から体力の弱い者から死亡しはじめた。昨日は甲が死んだ。今日は乙が死んだ......。

私の同伴してきた老婆も死んだ。母も死んだ。父は栄養不良で体が動けない。寝起きができない。私も大分弱ってきて二、三町の道程も休み休み歩くようになった。

無人島上陸当時、多人数のため不衛生にならぬよう便所も一定の所に指定してあったが身体衰弱のた必要がなくなってしまった。便通を覚えると一定の場所まで行きつかないうちに遂にでてしまう。やせ衰えた結果尻の穴に弾力性がなく、弛みができて持ちこたえる力が無くなったからだと思う。前記のように一心丸は船火事で沈没したため船乗込みの人員は刃物、金物其他一物もない。友福丸乗込み員の少数が持ちあわせていた刃物を交代で使用していた。船内で機銃で死亡した屍は、陸にあげたけれどもなどの道具がないため、砦のかげに頭より大きい石を長方形に積みあげ下にクバの葉を敷き屍を並べその上からクバの葉をおおい、風にふきとばされぬよう所々に石をおいた。全島山林であったため水には不自由しなかった。日が経つにつれ皆が衰弱していくのでその対策を協議した結果、さいわい一行の中に船大工が一人居り、工兵隊の一部が居たので小舟をつくることにした。

身体の動ける者は全員、総動員で島を一周して難破船の残骸を拾い集めて板を取り、釘をぬぎ取って小を造り持ちあわせの布や着物で帆をつくり船員より決死隊を募った。八重山でもよい。台湾でもよい。与那国でもよい。どこか連絡することにした。決死隊を送りだして安否を気づかっていた三、四日後、飛行機の爆音が聞える。各自、木のみや岩陰に身をかくして空をのぞく。「日の丸」の飛行機である。手の舞い、足の踏むところを知らず、「日の丸、「日の丸」と喜び叫ぶ内機は低空してきて何物かをして去った。(無人島で一度空襲があった。)落していったものをあけてみるとビスケット、コンペイ糖等であった。一同大喜びで早速分配、「ああー、もー助かった」と不十分ながら腹づつみをうち二、三日中に救助の船がくると喜びあい、それから元気百倍した。決死隊が川平に着いたことは後でわかった。それより三日程経て救助船三隻がきた。将校も軍医もみえた。一同へいうには「今回は人員だけを救助にきた故荷物は船の都合でつんではならぬ。荷物を積みたい人は次回まで待つ様に」との事。だれも次回まで待つ者はいない。しかしながら元気な人々は全部でなくてもいくぶんか持ちこみました。私は母を失い、老婆を亡くし、父は重体で人にオンブされて乗船し、私も辛うじて乗船したので着のみ着のままであった。軍の命令であったのか八重山へ帰するまで誰一人終戦を知らす者はいなかった。それ故帰島するまで又も空襲に出会いはしないかと心配であった。私たち親子は二人共桟橋よりタンカで運ばれてなつかしきわが家へ帰った。妻に子供三人計四人の内娘一人は元気で、三人はマラリアに悩まされ今日からやや元気になったとの事であった。栄養失調のため父は帰島後十八日目に死亡。私は七か月目にようやく歩事ができた。初めの四か月間はオシメにより大小便の用をたしていた。疎開当時九十六斤の体がようやく歩けるようになり、隣りの酒屋のカンカンで計ったところ六十二斤に激減していた。おそらく病気最高潮の時は半分に減っていたと思う。思えば冥土の玄関まで参り運よく門前払いをくらい九死に一生を得たことをこのうえなき幸いと思っています。再び戦争のなからん事を祈ってやみません。

遭難記 6

石垣町字新川金城珍吉(二九歳)

第五千早丸の機関長 - 沈没座礁の船舶を改修した民間船

昭和二十年春、沖縄作戦が緊迫し、台湾間の航行が遮断され、軍民需要物資の補給が途絶されるや兵団は長谷川少尉を長とする水軍隊を編成し沈没又は、座礁せる船舶を引上げ改修し、民間船を徴用、第一、第三、第五の千早丸、三隻を整え、私は第五千早丸の機関長として命を受けその任務につく。

五月二五日午後八時石垣を出港。西表島船浮港に一泊し、二十七日午後七時船浮港を出港、尖閣列島附近を迂回する航路を取り、二八日午後五時頃無事基隆港へ入、物資を満載し、六月二十二日基隆港を出港、安全な航海で六月二十三日午後九時○分無事石垣港に入港、それから二回目の出港にそなえ準備に取り掛る。旅団長より疎開者を台湾迄乗船させる様命令が出る。

昭和二十年六月三十日午後八時、第一、第五千早丸に乗船。九時頃石垣港を出港。七月一日午前二時船浮港に入港、七月二日午後七時船浮港を出港。第一回目と同じ航路を取り七月三日の午後五時頃基隆港に入浴する予定であった。風も静かで波もなく鏡の様な航海であり疎開者の中からは楽しそうな歌声も聞えて来た。丁度午後二時頃疎開者の方が機関室に出たり入ったりして居るので、かって機関室に入らぬ様注意したら、敵機が近く迄来て居るがどうしたら良いだろうかと、あわてて出て行った。まさかと思い、油差しの伊礼君に見て来る様に言った。伊礼君は上にのぼって行ったかと思うと顔色を変えて飛び下りて来た。間違いなく敵機との事である。私もあわてて上って見たら、まだ見た事もない大きな飛行機が船の方向に飛んで来た。しまったと思い機関室に引返すのと一緒だった。

友軍の機銃の発射される音が聞えた。しかし八ミリの機銃と二四ミリでは話しにならない。やがて友軍の機銃の音もとだえ敵機の思いがままの機銃掃射である。これ以上船に居るとあぶないと思い、伊礼君にも後からついて来る様に言い敵機が機銃をあびせ行過ぎるのを待ち、機関を止めて急いで船上にあがった。見れば機銃隊や疎開者が敵弾にたおれデッキは血の海と化して居た。二人はあわてて海に飛び込んだ。敵機は今度は私等に機銃をあびせて来た。そのたびに海にもぐり、ようやく難をのがれた。丁度三回目にあきらめたのか飛び去って行った。船は無事かと見たら燃え始めて居た。火さえ消せば機関は大丈夫だから台湾迄は行ける、二人は力の限り船に向かって泳いだ。船の近くまで来ると十四、五名位板にすがって泳いで居た。

船の中で無事だったら疎開者が船尾につるして有る小天馬船に大ぜい乗り一人が綱を切ろうとして居た。今綱を切ったらあぶない。早く火から消して呉れる様に頼み二人は船首の方に廻り綱をしばって、ようやく船上にはい上った。見れば誰も火を消そうとして居ない。人影もなく火は風にあおられて大きく燃えさかって居た。二人はあわてて火を消しに掛った。しかし、もうおそかった。友軍の残して有る機銃弾に火がつき、爆発したからである。小天馬に乗って居た疎開者も片方の綱を切ったらしく小天馬には人の影さえ見えなかった。無我夢中で私等がさけんだのも聞こえなかったのだろう。船尾はもう火の海となり船首の方に廻ったら宮城船長が機銃で手も足もやられ、たおれて居た。家族も乗って居るので助ける為に力の限り敵機と戦った事だろう。私に水を飲せて呉れと頼んだ。

船尾にも行けず困って居ると、ダンブルの中から、人声が聞えた。見ると親子が助けを求めて居た。早速デッキに引き上げた。幸に水筒に水を持って居たので分けてもらい船長に飲ませ、残りの水は水筒と一緒にほしい時に飲まれるようにとそばにおいてやった。

船長は、涙を流しながらもう自分はだめだから残って居る方々を助けて呉れる様頼んで居た。私等も泣けた。必ず助けに来るから、元気を出す様に力づけ、それから、マストを海になげそれに親子をつかませた。助けに来る迄はどんな事があっても、マストをはなさない様に注意し、伊礼君と二人海に飛び込み第一千早丸に泳ぎついた。船団長は私を見るなり、良かった、良かったと喜んで呉れた。早速第一千早丸の美里君に小馬をこがせ、救助に向かう。途中に美里君は船団長の喜びを話して呉れた。実は第一千早丸の仲間機関長が機銃でやられ機関を修理して動かせる人が居らず困って居たとの事で有る。燃えて居る船のそばから、救助を始めた。今でも、忘れる事が出来ないのは、切れて落ちたつり便所につかまり、燃える船の下で助を求めて居る女子の声である。たれ落ちる石油を頭からかぶり、かみはみだれ見るだけでもひやっとした位いである。美里君はあぶないから、よしたらと言って居たが、先ず行って見て助けられない様なら、帰って来るからと泳いで行き、ようやくの思いで便所を引張り出し、助ける事が出来た。その方も今は、良き母親となって居られる事だろう。

火は船首まで燃えひろがり、とうとう船長を助け出す事は出来なかった。心から船と共になった船長初め、機銃隊、疎開者のめいふくを祈る者である。二回目の救助からは、美望君や、伊礼君に一人も残さず救助して呉れる様頼み、私は機関整備に取り掛った。しかし、機関も大部機銃でやられて居り、又疲労やひもじさの為思う様に整備がはかどらず、午後十時迄掛っても機関始動が出来ずこの調子なら、明日迄頑張ってみた所で見込みがないと思い船団長に機関整備員を、三時間位、寝かせて呉れる様頼んだ。船団長はびっくりして敵機は間違なく明日も来ると思うので、できるだけ頑張ってくれる様言って居られたが、思いなおしたらしく機関の事は、君にまかすから、君の思うようにして呉れとの事で、三時間寝かせた。船団長はいっすいもせず、おかゆをたかせ、六月四日の午前二時半頃起され、皆なおかゆをたべて元気を出して頑張って呉れる様力づけてくれた。それから皆は元気を出して機関整備に取り掛った。初めからやりなおしでパイプ類をまげなおし石油タンクをデッキに上げ、それに長い棒をくくり付け四人掛りで、ポンプをおさせた。それが成功しバーナーが勢い良く吹き始めた。しめた、もう機関の始動は間違いないと思った。丁度七時頃エンジンは、始動した。皆、大慶び船は敵機がこぬうちにと全速力で走った。幸いその日は敵機にもあわず、九時半頃クバ島につきほっとした。

早速必要な物資は、陸揚しその日から無人島での苦しい生活が始った。クバのしんや、長命草、色々名も知らない草の葉も食べた。一か月過ぎる頃から皆が目に見えて衰弱して来た。せっかく切ったの連絡も取れず無人島で命を落すのかと思うと何ともいい様のない淋しさにうたれた。それから間もなくして、疎開者の中に岡本と言われる船大工さんが乗って居られる事に気付き、早速その人を中心に船を造り、連絡を取った方が良いのではないかと云う事に話しがまとまり、皆が協力して、座礁船から板や釘などを集めた。岡本さんも、船造りに頑張り、やがて、船も見事に出来上った。疎開者の中には、船を乗られた経験者も居られたので、どこに連絡を取れば良いかとの事で打ち合わせがなされた。水軍隊からは、私と上原、美里の三人が代表として行った。しかし疎明者の代表の方々は、台湾が近いから台湾に行った方が良いとの事である。

私等はクバ島近海は潮流がはげしいので、とうてい台湾には、むつかしい。石垣島にとれば、流されても宮古島に連絡取れるかも知れないと話したが、まとまらず、私は、引きあげた。それから二どうしても水軍隊でなければ連絡は取れないから頼むとの事である。しかし、今を離れて行くのは、死にに行く様なものであどうしたら良いかと迷った者の方々を見れば、衰弱し後二十口位も持ちそうもない。もしわれわれにがあれば連絡取れるかも知れない。皆の為めにやって見ようとの事で話がまとまり、早速船に必要な道具の準備、帆は疎開者の中から反物を出し合って造ってもらった。連絡者は、山内軍曹、上原亀太郎、栄野川盤長、伊礼良伊礼正徳、美里吉兄弟、私の八名の者が、爪と髪の毛を切り、紙に包み、それに名前を記入して、もし連絡が取れずして、島に居る者が助かれば必ず此の紙包を家族の者に渡して呉れる様に頼んだ。疎開者の中からこの物は、自分の祖母さんが八八歳米寿の祝に着けられたカリーの着物であるからと赤い着物をちぎられ、これを鉢巻にして必ず無事に連絡を取り、皆の命をすくって呉れとの事で身も引きしまり勇気が出た。

八月十二日午後五時頃、皆に見送られ八重山むけ出発した。その晩は順風に乗り、そうとうの速さで走った。十三日は朝から風もなく帆を下し、一生懸命といだ。途中三回も敵機に会い、そのたびに船をかえしその下にかくれた。丁度三度目の時、敵機が低空でやってきた。あわてて船をかえしたが下にかくれるのもまに合わず、もう最後だとあきらめた。みなきんちょうした顔である。珍らしい事には、飛行機はそのまま通り過ぎて行った。みなはほっとした。船をおこし水をくみすて、又こいだ。ちょう度二時頃雲間から高い山が二つ見えた。宮古には高い山がないので、あれは間違いなく石垣のオモト岳である。皆踊り上って喜んだ。その時の何とも云えない嬉しさは、連絡を取った者でなければ、あじわえないだろう。ひもさも苦しさも吹き飛んで急に元気が出た。皆の目が輝き、漕ぐ腕にも力が入った。それから力の限り漕いだ。

八月十四日朝になると平久保より屋良部岳迄大きく見えた。もうひといきだ頑張れと、掛声と一緒に漕いだ、午後七時頃無事に川平崎の北の湾に船はついた。だれからともなく、島についたぞ、ばんざいと皆ながだき合って涙を流して喜んだ。しかしつかれはててだれ一人歩ける者は居らず、はって上った。砂浜の少し上った所にバンザクロの実がたくさんみのって居た。皆な、それをむさぼり喰った。ようやく腹が渦つと歩ける様になり、九時半頃川平の部隊につく。早速部隊から旅団に、連絡旅団から台湾航空隊に連絡され、それから友軍機が飛び、救助船が出され、無事一八〇名余の疎開者が助り帰って来た。思えばクバ島を出て五十時間余の苦しい連絡の船出であった。もし力及ばず連絡取れなかったとしたら、一八〇余名の皆なが無人島の土となって居った事だろう。ただ神の加護を感謝

忘れ去る事の出来ない思い出を閉じる。

三、特設工兵隊の食糧事情

石垣町字石垣大浜市(三四歳)

白保飛行場での弾痕修理

軍隊生活中一日たりともひもじい思いから解放されたことはありませんでした。それもそのはずで口を大きくあけると一度で食べてしまえるほどの量しか与えられなかったわけですから。

私は昭和二十年の四月一日入隊しました。白保飛行場での弾痕修理が主な任務でしたが鉄カブトはもちろん靴さえも与えられず、ほとんど素足のままであった。敵機がくるとショベルを頭にかぶせたり、ドラム缶の切れっぱしを頭にのせてしゃがむなど今考えると滑稽なことをしていたものです。そんな状態の中で食糧事情も悪化し、逃亡して食物を求めて歩いたものです。

私は一時、野菜受領係を命ぜられたことがあります。以前は農業組合が農民から供出として集めたものを受けとるという仕事でしたが、敵機来襲がはげしくなると農業組合も消滅してしまい、自分で農家を廻って野菜を買わなければならなくなりました。それで時間も午前八時から夕方まで認められました。しかし、いくら食糧増産を奨励しても爆弾の降るなかで野菜など栽培する者はいるはずもなく、結局野生のものを集めて帰る以外に方法はないので、ヌーハンミズナー、タークブ、パパイヤなどを取って帰るといったことをしました。御飯は少ないからせめて野菜でも多く集めようと努力しましたがどうにもなりませんでした。その係になって私は一面で助かったこともありました。それは毎日家族のところへ行けたし、時には畑仕事も少々できたからです。時々は夕方隊へ帰る時に米やおにぎりをかくしもって同僚に与えるなどのこともしました。しかしそんな事も取りしまりがきびしく思うようにできませんでした。私たちのほかに漁撈班も編成されていました。漁師出身の隊員を集めて近くの海で魚を取らせ、それを隊へ持ってきて食事にしましたが、大きい生きのよい魚は上官がとりあげ、私たちには匂いをさせる程度で魚の骨さえ見当らないのが常でした。とにかくよいものはすべて上官のところで姿を消してしまったものです。

川平の西垣さんなどはイラブー(海へび)取りを命ぜられて毎日屋良部崎あたりまで行かされたということでした。大漁の日もあるという話でしたが、一度も私たちの食膳には姿をみせませんでした。そのように自給自足の状態でしたが「米」だけはどうにもなりませんでした。ところが米が全くなかったということではなく、長期戦に備えてということなのかオモト岳(五二五米)の山頂に米俵を運搬させられたこともありました。一般に食糧事情はとてもひどいもので、特に病人などは栄養失調に加えてマラリアの熱ですからますます体力は弱っていくばかりで死亡者もたくさんでました。

四、小浜島における朝鮮人の生活

小浜島の特攻艇: 第38震洋隊のあと続いて第26震洋隊が特攻艇基地を構築。

小浜島仲原清徳(六十歳)

わたしたちが飛行場建設に徴用されたり、島の人たちが特設工兵隊に召集されていく頃、昭和十九年から昭和二十年にかけては小浜島にも軍隊が配属されてきました。

旅井部隊といっていました。後では引野部隊になったのですが、そこの隊長は終戦になるかならないうちに逃亡しました。その部隊の陣地構築をしに朝鮮人が五〇名ぐらい小浜にきていました。彼らの仕事は、部隊の兵舎造りや特攻艇 (ベニヤ板で軽くつくられ、百キロの爆雷をつみ、自動車用のエンジンで時速三〇一四〇ノットの高速力で敵艦船に体あたりするようにつくられた小船) の秘匿ほりなどでした。彼らは、ダイナマイトを使い、ツルハシ、鍬をふらされ、土砂をモッコでかつぎだすなど一日中働かされていました。東表 (アールムテイ) お獄の下の壕、アカッチャ端の壕などは朝鮮人を使ってつくらしたものです。それから西田原の海岸線、そこはウンダル木(トカナチ)がおい茂っているのでそこに水路をつくり、特攻艇をかくす所としてつくってありました。資材はほとんど現地供出でした。

きれいにおいっていた大獄の松林、ユタニの松など、それに宮良松千代さんの「やらぶ」、大久家の東表のやらぶ林などみな切り倒されました。各家の福木もたおされ、東表の、兵舎などにつかわれました。あの松はほんとにきれいな素ばらしい枝ぶりでしたが、政府はこれに対していままで何の補償もしてないようです。

れからお獄の木は朝鮮人に切りたおさせました。島の人々はお獄の木をきると神のがあるというので、神行事以外はお獄にも入らないという状態ですが、軍は朝鮮人をお嶽にいれ、木を切りたおさせたのです。ぱちがあたって死んでもよいと考えていたのだろうか。危険でいやなものはみな朝鮮人にさせたようです。ほんとうにかわいそうでした。また、ナクレー(地名)とニシンダに慰安所がありました。それは上官がとまるところとしてつくったようです。各家庭から「畳二枚だせ」と軍命がだされ、学校の床板もはぎとっていって慰安所を完成したようです。軍隊はちゃんとした兵舎があったのですが、朝鮮人は民家を借りて生活していました。長田、名若、場慶名、野底、慶田城、宇保氏宅などでした。

一九四五年(昭和二十年)になると毎日のように空襲もはげしくなり、離島への物資の輸送は困難になり、兵隊も食糧がなくなったのでしょう、民家に食を乞う朝鮮人と兵隊のようすがあちこちでみうけられました。芋の煮えるまでジッと待っていて、「ウム食べれーや」といってわけあたえると喜んで帰るのでした。

朝鮮人はニンニク、グース(唐がらし)を生のままでよく食べました。軍が申しわけ程度に金をはらって半強制的に没収してきた家畜は朝鮮人が殺すようになっていたのか、牛を殺した朝鮮人は肝臓をとりだして生のままで食べていました。きたないと思いましたが、よく考えてみるとどうせ部隊にいってもろくに自分たちには食べられないから内臓だけでもと思い急いでたべたのだろうと思います。

小浜にきていた朝鮮人はみな立派な人たちでした。またよく米や豆の収穫を手伝ってくれました。わたしの家には五、六人の朝鮮人がよくきました。もちろん食物ほしさにだろうが、とくに朴さんと金さんとは親しくしていました。わたしの家族の者がマラリアにかかり、米の収穫ができなかった時などアカヤーの田から六百斤ほども米を収穫してくれ、ほんとに助けられました。わたくしは、一町二反の米をつくっていましたが、一町歩はマラリアのため収穫出きずそのまますててしまいました。このようなことがあちこちにありました。テンナ田原の内間さんの田もそのまま収穫もせずすててありました。マラリアにかからないのは十指で数えあげられるほどで、ほとんどの家がマラリアで農作物の収穫などできる状態ではありませんでした。

それでもせっかくの農作物をすてるわけないというわけで、マラリアは周期的に発熱してふるえるわけですが、その発熱しない時間を利用して田に降りて収穫をすませました。家に帰るころは高熱をだしぶるぶるふるえて死にかかった人もいます。

四、五月頃になるとほとんどの家がマラリアで寝ていて惨たんたるものでした。マコン山、ジロク山のあぶどうくつの意)に避難した人々はほとんど死にました。西黒亀、外間ヤマさんの家族は全滅しました。浦崎さんの所は同じ日に夫婦が死亡するという毎日悲報が伝わり、墓場は死体の腐敗する気がただよう島とかわっていきました。こういう中で朝鮮人も島をひきあげていきました。六月だったと記憶しています。これから台湾へ行くということでした。しかし空襲はあいかわらずはげしく、はたして無事に台湾へたどりつき自分たちの国まで帰ることができたかどうかわかりません。「いろいろとありがとうございました」と頭をさげて別れた姿が今でもありありとうかんできます。

五、婦人の生活

夫は台湾で徴兵、その後郷里西表の祖納に帰り子供三人をかかえて生活するある母親の生活を、当時のメモ帳から語ってもらう。

< 以下略>

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■