知念地区 久手堅収容所 ~ 日本兵の襲撃 ~ 胡座の野戦病院と孤児院

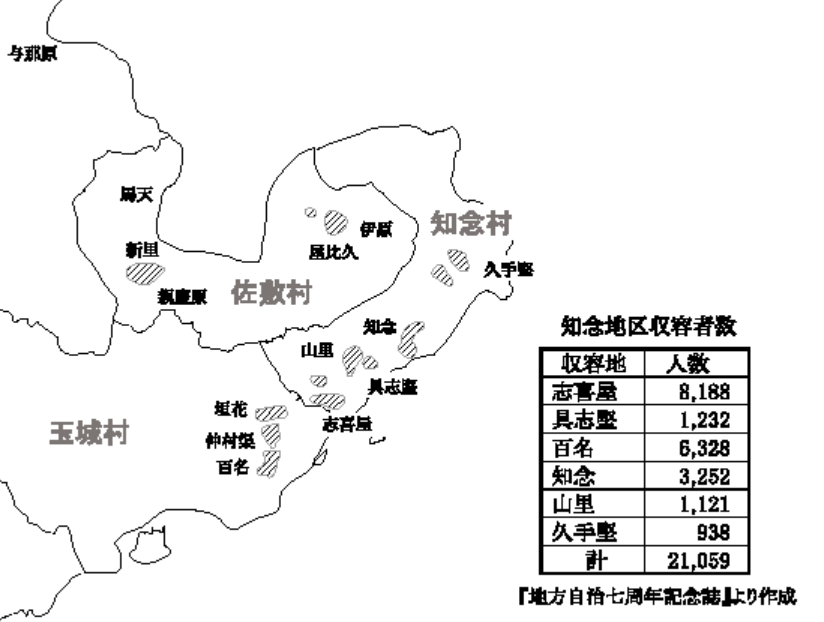

知念半島の三村には、玉城村に百名、仲村渠、下茂田の収容所、知念村に志喜屋、山里、具志堅、知念、久手堅の収容所。佐敷村に屋比久や伊原や新里に収容所が作られた。まさに「終盤、半島全体が収容所としての役割」を担う状態にあった。

避難民収容所の襲撃

南城市『知念村史 第三巻 戦争体験記』(1994.07) 久手堅 (70) 新垣ヨシ

五月下旬、毎日雨が降り続いた。首里周辺の前線から後退してくる兵隊が、毎日のように住民避難壕にやってきて食物を要求した。命をつなぐ大事な食べ物でもう残り少なくなっていたが半分わけてあげると、これでは少いもっと出せと言ってかっぱらっていく兵隊もいた。よれよれの軍服に頭髪は伸び放題、ひげだらけの顔は、げっそりやせ衰へ、眼だけが異様に輝き、これが帝国軍人かと見るもあわれになった。軍律厳しい軍隊も今は何の秩序もなく力尽きた感じがした。

長い壕生活で壕内は不潔になり臭気が充満していた。着のみ着のままの服に白いしらみが発生して、壕の入口では、しらみつぶしで毎日が過ぎていった。つぶしても次々と発生するしらみは全く不思議に感じた。

六月上旬、米軍が与那原まで侵入したという知らせに壕内は騒然となった。その時、「病人と子ども以外は全員軍に協力せよ」との軍の命令が出た。今夜中に前線の陣地に弾薬を運ぶことになった。二人ずつ棒で担いだがあまり重いので一歩も進めずよろめいた。ひきずりながら道なき道を転んでは起き、起きては転びしながら必死の思いだった。弾雨の中の暗やみの行軍が半時間ぐらい続いた。黙々として話す人もなく一歩一歩力をこめてつき進んだ。照明弾が投下されて、昼のように明るくなると、隊列の先頭を目標に砲弾が撃ちこまれた。悲鳴を聞いた瞬間、爆風で吹きとばされた土煙をいっぱい浴びたとても前進できる状態ではない。夢中できび畑にとびこんだことは覚えていたが、しばらく放心状態で畑の中にいた。激しい弾の音に敵が近づくのを感じ、急いで壕に引き返した。壕内は移動しようとして上を下への大騒ぎだった。その時壕内から悲痛なうめき声が聞えてきた。Hさんが一月も早く産気づいたようだった。今はもう一刻の猶予も許されない。心を鬼にして壕を出る支度をして、後髪を引かれる思いで、無事出産をするように祈りながら母と親戚の人といっしょに壕を出て知念村へむかった。

雨も小降りとなり、艦砲の音も遠ざかり、ときどき偵察機らしいのが頭上をかすめて行った。途中、鉄かぶとに竹槍姿の知念村長の親川さんに会った。「島尻は最後の攻防戦場となるから、山原に突破しなさい」とおっしゃった。昼過ぎ久手堅に着き、当分入れる壕を探した。前線から後退してきた兵隊が女装をして通り過ぎていった。道端には敵弾にやられ血まみれになって倒れている兵隊の死体に銀蠅が群がり、臭気がぷんぷんとして、あまりの無惨な光景に目をそらした。久手堅の部落にもとうとう米兵が入ってきた。部落に残るのは危険なので海岸へ下りた。浜辺の岩かげから沖に米戦艦が見えた。今は発砲もなく波も静かに寄せては返している。悲壮な顔をして数人の人だちが浜にかけ下りてきた。竹槍を持った青年は闘志に漲っていた。降りしきる雨の中を赤ちゃんをおんぶした母親が慌てふためいてやってきた。髪を濡らした赤ちゃんは元気そうだった。はるか向こうの道路を敵の戦車らしきものが邁進してくるではないか。近づいてきて発砲した、海岸の岩に炸裂し火花を散らした。さとうきび畑の中に入りじっと息をひそめた。捕虜になれば戦車の下敷きになるのかなと思った。夕方まできび畑にかくれていた。附近には降伏をすすめるビラがまかれていたが信じなかった。銃をかまえた米兵が掃討しながらやってくる。急いで近くの岩かげの古墓に身をかくす、お骨壷の間にうずくまり、しばしの宿を借りた。墓の中から久高島がみえる。はかる沖の敵艦の高射砲に撃ち落された特攻機が木の葉のようにくるくる落ちていくのもみえた。日本本土からの特攻機が体あたりを繰りかえし、線香花火のように消え去っていくのが見られた。ありし日のりりしい美少年だちを思いだし儚い気持になった。期待していた本土からの総攻撃もなく沖縄戦は終わりを告げるかに見えた。

夜明けを待って海岸から洞窟の多い山手の斎場御嶽へ逃がれた。米軍が上原の稜線に見えてきた。友軍の兵隊が米軍に目撃されたのか敵の迫撃砲の集中攻撃を浴び、岩が割れ、樹木が薙ぎ倒された。あわやと思う一瞬もあったが、一晩中恐怖の連続で心の安まることがなかった。友軍の壕には黄燐弾が撃ちこまれ、黄色い煙りがくすぶっていた。連日続いていた艦砲射撃の音も、空襲もなくなっていた。その晩、身のまわりの品々を焼き捨てた。投降すれば命もないものと思っていたから。ところが翌日久手堅の部落にも米兵が入ってきて、多くの住民が捕虜になった。若い男子は取調べを受け、兵隊らしい者はトラックで収容所に運ばれた。私たちは安座真の部落入口に集められ、トラックに乗せられて佐敷村屋比久の避難民収容所に運ばれた。そして私たちは屋比久で数日間、避難民としての生活が始まった。その後自分の家の残っている久手堅へ移ってきたが、焼け残った家には三〇人くらいの避難民がひしめきあっていた。連日、那覇や中部の避難民がお祭りのように流れこんできた。知念国民学校の校庭にはテント小屋が造られ、ようやく雨露を凌ぐことはできた。こうして私たちは、降りしきる弾雨をくぐりぬけて、生死の境をさまよいながらもどうにか生きのびて、米軍の避難民収容所に収容されたのである。

敗残兵の襲撃

友軍の襲撃

久手堅収容所ができて約一ヵ月後の七月十九日、月夜の晩に、斎場御嶽の近くのナーワンダーの岩上に潜伏していた日本軍が久手堅収容所の事務所倉庫になっていたわたしたちの家を襲った。拳銃の炸裂する音で目がさめた。その時悲鳴と弾の音が交錯し誰かがやられたらしいと思った。弾が四方八方からとんでくる。恐怖でうろたえた私は暗闇の中から明るい戸外へ出ようとした瞬間、銃声がして後方から撃たれた。棒で強く叩かれた感じがした。私は気絶してその場に倒れた。気がついた時は、左腕から血がたらたら流れ、着物の袖は血に染っていた。急所をはずれ命拾いはしたもののひどい骨折で、弾は貫通していた。主人は右脚貫通銃傷で骨折の重傷であった。未だ後遺症が残っていて、びっこをひいている。たまたま宿泊していた伯母は、窓から戸外の様子を見ようとして胸部深く弾を撃ちこまれ、悲鳴をあげてその場に倒れた。高齢のため命があやぶまれてたが、苦しそうにうめきもがいていた。私は助けを求めて部屋中をさまよい歩いた。その時大音響とともに手榴弾が炸裂し、家がぐらぐらとゆれた。床下から悲痛なうめき声が聞えてくる。力がつきへなへなとその場に坐りこんだ。もう腕の痛みも感じなかった。手榴弾の破裂で義父は頭と全身に傷を負うたが運よく命拾いをした。私は右手で止血しながら痛みが激しくなってきたのでこらえようとしてうめき声を出していた。同宿していた避難民の方も恐怖にふるえながらやってきた。その時荒々しい靴音がして、七~八人の兵隊が物凄い形相で入ってきた。日本刀を抜いて今にも斬りつけんばかりに興奮し、顔を見ることもできなかった。全身から血がひくような感じがして目を閉じた。日本刀が冷たく首筋にふれるたびに、今はこれまでと観念し涙が流れた。あたりに殺気が流れ、心臓の鼓動が聞える恐怖の一瞬だった。「捕虜になって、それでも日本国民か」と、どなりちらす声が耳にひびいてくる。私は全身がわなわなとふるえ、恐怖のため一言も出なかった。たまりかねたように隣にいた避難民の男の方が、言葉をかえしたため、日本刀の先で額をこずかれ、その度に皮膚がパチパチ切れて、血が顔中に流れおちた。その場にいた日本兵は四人だったが、みな黙って見ていた。兵隊の罵声はなお続き、そのたび日本刀をちらつかせ、絶対に赦せないぞと強迫してきた。悔しさと憤りで断腸の思いだったがじっと堪えぬいた。私の腕の傷の出血多量であるのに気づいた隊長らしい方がタオルで止血してくれた。そのため、その場の空気がやわらいだように感じた。鶏が鳴き暁を告げる頃「夜が明けるぞ、引きあげよう」の声を残して、兵隊は倉庫から食糧の袋を担ぎ出し、斎場御嶽の後の洞窟へ引きあげていった。

米軍野戦病院へ

夜の恐怖の時間から解放されると全身の力がぬけた。緊張が解けると急に傷の激痛におそわれた。応急手当をして、その朝百名の仮設米軍病院のテントに運ばれて手当を受けた。洞窟に潜伏していた八人の敗残兵は、まもなく投降し屋嘉の収容所に送られたことは後で知った。しばらくして、伯母と私たち夫婦三人は、重傷で、百名の治療所では治療が困難とのことで、越来村胡屋のアメリカ海兵隊野戦病院に移された。伯母は胸部に銃弾が残っていて毎日苦しそうに咳が出て、見るも痛ましいかぎりであった。手術をして摘出しなければ命が危いとのことだったが、私だちの知らないうちに宜野座の病院へ移されてしまった。家族だから一緒にしてくれと頼んだが、米兵には充分に言葉が通ぜずいらだちをおぼえた。それ以来、伯母は行方不明になり、何の消息も得られず残念に思う。

テント張りの病室が幾棟となく続いている野戦病院には前線から護送されて来た多くの負傷者でひしめきあい、衛生兵や従業員がせわしそうに働いていた。目をそむけるような生々しい重傷者が毎日運びこまれた。火焔放射器で焼けただれ、顔形もわからなくなり、これが人間かと思えるようなむごたらしい姿になった者、両脚を切断され、血まみれになり目だけが異様に輝いている若い兵隊、艦砲の破片で下顎が切りおとされて食事のできない婦人、栄養失調で痩せ衰へ、虫の息になった老人、とその残酷さに目をおおいたくなり、激戦の傷あとの深さを物語る光景であった。毎日運びこまれる人だちを見て涙を流さずにおれない心境におかれた。南部の戦場から、次々と幼児だけがトラックで運びこまれた。親と死別したらしい乳幼児、放棄されて道端で泣きじゃくっていた幼児、幾日も親とはぐれて戦場をさまよい歩いていた飢えた子、裸のままベットに寝かされ、下痢をするたびに水で洗い流されているようすに胸が痛くなる。ほとんどの子どもが栄養失調と下痢のため短い生涯を閉じていった。

一張りのテント病室に三〇人ぐらいの患者が収容されていて、毎朝ドクターが診療にまわっていた。私はギブスを巻き、包帯で首から吊し、自分で用便もたっせるので、あまり不自由を感じなかった。歩行できない重傷患者は、たいへんわずらわしかったと思われた。特に下痢患者は気の毒だった。みんなが寝しずまった頃、衛生兵がきて重傷患者に注射を打っていた。翌日息をひきとって冷たくなっていた。手のかかる患者はこの方法で安楽死させていたかもしらない。

このように虫けらの如くあつかわれ命を粗末にされても、どうすることもできない心の動揺は毎日続いた。病院のとなりの空屋敷のみかんの林の中に大きな穴を掘り、多くの死体が毛布にくるまれて穴の中へ投げこまれ、折重なって埋められた。それを見ても涙も出ない、何も感じなくなっていた。いかに戦争が人の心を荒廃させ、狂わし、残酷きわまりないものであったかがわかる。終戦のラジオ放送も雨の中で広場に集められ聞かされた。泣いて帰ると通訳のハワイ二世が「なぜ泣くの」と言っていた。夜風もそろそろ寒くなる頃、退院して久手堅の家へ帰った。

夫 新垣源勇の証言はこちらから

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■