ニッケイ新聞「銃剣とブルドーザー ~ 米軍に美田奪われた伊佐浜移民」(2018年3月14日)

銃剣とブルドーザー=米軍に美田奪われた伊佐浜移民

終戦から10年目の1955年7月19日、「沖縄有数の美田」といわれた宜野湾市伊佐浜の土地、さらに家屋までが米軍によって強制接収された。土地を失った10家族が縁故のいない未知の国、ブラジルに移住したのはその2年後のことだった。「伊佐浜土地闘争」は強制接収に対する初期の抵抗運動として、その後の「島ぐるみ闘争」で象徴的に語られる史実となった。その一方、渡伯した人々がどんな人生を送ったかは、あまり知られていない。どのような想いで土地を奪われ、故郷を離れたのか。どんな思いを秘めてブラジルで生きてきたのか。3組の伊佐浜移民への取材を通して、激動の沖縄近代史の一端をたどった。全5回シリーズ。「ニッケイ新聞」からの転載。

「男たちに任せておけない」

⼭縣 陸⼈ / 2018年7月23日

田里友憲さん、雪子さん夫妻

終戦から10年目の1955年7月19日、「沖縄有数の美田」といわれた宜野湾市伊佐浜の土地、さらに家屋までが米軍によって強制接収された。土地を失った10家族が縁故のいない未知の国、ブラジルに移住したのはその2年後のことだった。「伊佐浜土地闘争」は強制接収に対する初期の抵抗運動として、その後の「島ぐるみ闘争」で象徴的に語られる史実となった。その一方、渡伯した人々がどんな人生を送ったかは、あまり知られていない。どのような想いで土地を奪われ、故郷を離れたのか。どんな思いを秘めてブラジルで生きてきたのか。3組の伊佐浜移民への取材を通して、激動の沖縄近代史の一端をたどった。

* * * * *

聖市中心部から北に車で1時間ほどのカーザ・ヴェルデ区。ここには沖縄県系移民が多く住み、大通りにはいくつもの日本食商店がならぶ。60年代中頃から伊佐浜移民がサンパウロ州の奥地から転住し、現在は4家族が住んでいる。

伊佐浜の土地闘争を戦い抜いたシンボル的な「女傑」の息子夫婦がいるとの情報を得て、さっそく取材を申し込んだ。

この地区の中でも特に大きい家に住む田里友憲(ゆうけん)さん(85)、雪子さん(85)夫妻は、コーヒーとパステウでもてなしてくれた。女傑・田里ナエさんは2011年に97歳で亡くなっていた。長男の友憲さんは「母は声が大きく男勝りだった。伊佐浜にいたとき周りの住民から怖がられていたよ」と目を細めた。

米軍が接収と引き換えに提示した補償では、土地の賃借料があまりに低く、住民たちにとって到底納得できるものではなかった。しかし、反対を続けることで一切補償を受けられなくなることを恐れる声も上がっていた。村長の説得もあって、伊佐浜部落の代表はその条件を受け入れようとしていた。話し合いは男のみで行われ、女たちは蚊帳の外だった。

それを聞いて「もはや男たちに任せておけない」と立ち上がった女たちのリーダーが田里ナエさんだった。村には戦争で夫を亡くした未亡人も多く、彼女たちにとって土地を取られることは死活問題だった。

ナエさんは女性約20人とともに琉球政府の主席に直訴を行う。「農地一つないところへ移動しては子供達の養育はできない。現在の私達の気持ちは死刑台にのせられ時間を待っているようなものだ」(『沖縄タイムス』55年1月31日夕刊)と涙ながらに訴えった。嘆願書の提出に加え、村の中で演説もぶった。それらの運動は『沖縄タイムス』や『琉球新報』に取り上げられ、全沖縄で話題となった。

後年、ナエさんは当時のことを、「土地を取り上げられたとき、6人の子もちで(中略)一番下がまだ1歳だった。その子が泣くんで誰にも預けられないから、おっぱいを飲ませながら台の上に立ってみんなに伊佐浜の状態をうったえましたよ」(『米軍に土地を奪われた沖縄人』、石田甚太郎著、新読書社、1997年)と振り返っている。

雪子さんは「お義母さんはなにも怖がらなかった。アメリカの軍にも直談判しに行ったわ」と話す。

*本稿は、「ニッケイ新聞」(2018年3月14日)からの転載です。

戦中、機関銃で家族3人失う

⼭縣 陸⼈ / 2018年7月30日

戦中の体験を語る澤岻さん

「本当は戦争のことも、土地闘争のことも話したくありません」。そう切り出したのは伊佐浜移民のひとり澤岻安信(たくし・あんしん)さん(85)だ。昨年末、澤岻さんの知人宅で取材した際、同席した同県人にウチナーグチ(沖縄の方言)で促されるなか、戦中の体験から少しずつ語り始めた。

激烈な沖縄戦の最中の1945年4月、澤岻さんは13歳だった。母、弟、妹と普天間神宮近くの自然壕に身を隠していたところ、日本兵から米軍が来るから別の場所へ避難するよう指示を受け、暗い夜道を歩いていたという。

すると突然、照明弾が上がり辺りは昼間のように明るくなった。同時に「バリバリバリ」という機関銃の音がして、一緒に避難していた人たちが撃たれて次々に倒れた。

このとき母、弟、妹を亡くした。澤岻さんは自然壕に戻ったが、翌朝米軍に見つかって捕虜になった。収容所で祖父と再会し、そのまま終戦を迎えた。

終戦から2年が経ったころ伊佐浜の自宅に戻ることが許された。田畑には背の高さほどまで草が生い茂っていたので切り開いた。その頃、フィリピンに出稼ぎに行っていた父親が戻ってきたので、祖父と父と3人で暮らし始めた。タクシー運転手の仕事で生活にやっと安定の兆しが見え、54年に結婚した。

その年の4月、米軍は「土地収用令」を交付し、伊佐浜一帯の水田への水稲の植え付けを禁止すると言い渡した。「流行性脳膜炎を媒介する蚊が発生するのを防止する」というのが表向きの理由だった。

住民らは琉球政府を通して、水稲植付禁止指令の解禁を陳情したが、9月にブルドーザーがやってきて、いきなり耕地の地ならしを始めた。住民約200人が駆け付け中止させたが、区長は基地に連行され、取り調べを受けた。

その後、米軍が提示したけた外れに低い賃借料で交渉が成立に傾きかけた。しかし「男たちの妥協」としてナエさんを中心に女性が立ち上がったことで、村全体で土地接収に反対する機運が高まり土地闘争は本格化する。

それに対し、米軍は実力行使に打って出た。1955年3月、基地の建設工事を強行。止めようと集まった住民に対して、引き金に指をかけて銃剣を向け、銃尾で老人、女性みさかいなく殴りつけた。

住民と米軍の間の緊張が高まる中、7月11日、米軍は土地接収の期限を同月18日に決め、その日までに立退くよう伝達した。住民らは琉球政府を通じて、度重なる陳情を続けていたが無視された。

55年7月18日、住民たちは自分たちの土地に座り込み、何としても米軍を食い止めるつもりでいた。土地接収は沖縄中の関心を集めていて、他の地域から駆け付けた支援者や新聞記者などが集まっていた。当時琉球大学の学生でその場に居合わせた作家の川満信一(かわみつ・しんいち)氏は著書の中で「5、6千人の支援団体がつめかけた」(『沖縄・自立と共生の思想「未来の縄文」へ架ける橋』、海風社、1987年)と記している。

澤岻さんの一家も座り込んだ。「いくらアメリカといえども民間人を殺すことはない。絶対にどくものか」と澤岻さんは考えていた。

終戦から10年。安定へと向かっていたはずの戦後の人生設計が、大きく崩れようとしていた。

*本稿は、「ニッケイ新聞」(2018年3月15日)からの転載です。

「犬コロのように追い払われた」

⼭縣 陸⼈ / 2018年8月6日

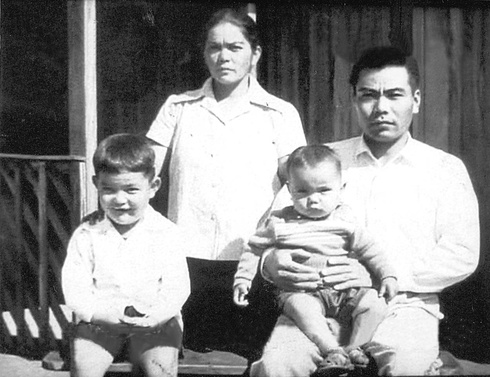

ブラジル移住後の澤岻さん家族写真

銃剣を構えた米兵とブルドーザー、クレーン、ダンプカー、トラックが現れたのは、7月19日のまだ日の昇りきらない早朝4時半のことだった。接収は前日の18日に予定されていたので、地主の一人は「予期はしていたが未明には思わず油断していた」(『琉球新報、55年7月19日夕刊』)とコメントしている。

午前5時には農地の周囲に鉄条網を張り巡らす作業が始まり、支援者や新聞記者たちははじき出されてしまった。農地に踏み入った米兵たちは住民たちの訴えに全く聞く耳を持たず、座り込んでいた老人たちは簡単に持ち上げられ、その場からどかされた。

抵抗すると銃尾で叩かれ突き飛ばされた。新聞記者が写真を撮ろうとしたが、米兵がフィルムを没収した。カメラごと奪い取られた記者もいた。当時23歳の澤岻さんも必死の抵抗を試みたが、数人の米兵に抑えられなすすべもなかった。

澤岻さんはここまで話を進めると少しの沈黙のあと、「四等国民は本当につらいものです」とつぶやいた。戦前の日本では琉球人、アイヌ人、朝鮮人、台湾人などを二等、三等国民と呼び、差別していたと言われる。

記者が「四等国民ですか」と繰り返すと、澤岻さんは「だってそうでしょう」と言葉を強めて返した。「話すら聞いてもらえない。私たちは人間扱いされていなかった。三等国民じゃない。四等国民だよ」とうつむきがちに言った。

住民たちの必死の抵抗も虚しく、午前10時ごろには家屋がブルドーザーで破壊され、田畑には海岸の砂をポンプで流し込まれ、24世帯が土地も家も失い、家は残ったが田畑を全部奪われたのは30世帯だった。澤岻さん一家は近くにあった父親の家に移り住んだが、田里家など32家族は近くの小学校で寝泊まりすることとなった。

「伊佐浜難民」は小学校の後、戦争引揚者の一時滞在場所だった「インヌミヤードゥイ」へ移住。石ころだらけで畑地には適しておらず、急づくりの木造トタン葺きの家々は台風に弱かった。56年9月のエマ台風で14戸のうち、5戸が全壊、8戸半壊、無事だったのは1戸のみだった。

伊佐浜は風光明媚で沖縄の三大田園に数えられていた。水が豊富に湧き出て、良質の米が取れる肥沃な土地だった。「インヌミヤードゥイ」以外の移住地も探したが、伊佐浜に見合うどころか、より劣悪な環境しか見つからなかった。

こんな実態から、琉球政府は伊佐浜に住んでいた家族をブラジルに移住させる計画を立て、10家族が渡伯を決めた。1957年の夏、チチャレンカ号で神戸からサンパウロ州サントス市に向けて出発した。

澤岻さんは「沖縄に残って、やっていくって気持ちはもうなかった。田畑は砂で埋められてしまっていて、もう何もなかった」と肩を落とす。「酒場で飲んでいて犬コロが寄ってくると、人間がそれを追い払うでしょ。それと同じように、米軍は私たちを追い払った」と続けた。

「私たちは沖縄県人で、沖縄は私たちの島なのに、アメリカの奴らは私が近づいただけで『Get away here! (ここから立ち去れ!)』と怒鳴ったんだ。自分の生まれ育った場所なのになんでそんなことを言われなくてはならないのか。本当に辛かった。きっとあなたにはわからんでしょう」と絞り出すような声で言った。

*本稿は、「ニッケイ新聞」(2018年3月16日)からの転載です。

強制接収から2年、ブラジルへ

⼭縣 陸⼈ / 2018年8月13日

戦中のことを語る屋良さん

聖市カーザ・ヴェルデ地区在住の伊佐浜移民、屋良朝二(やら・ともじ)さん(78)の一家は戦前、フィリピン・ダバオでマニラ麻の農園に従事していた。戦争が始まると敵性国民として追い立てられ、他の日本人たちとともに避難生活が続いた。まともに食べる物がないなか逃げ回り、みんな足を悪くしたり、病気になったりした。このとき2人の兄弟を栄養失調で亡くしている。

戦争が終わって収容されたキャンプ地では、野外に張られたテントの中で過ごした。ここでも食べ物が不足していて「やっと日本に帰れる」と喜んでいた兄も栄養失調で亡くなった。

1年ほどキャンプ地で過ごしてから日本に帰ると、まず本土の病院に入院し、その後沖縄に戻った。伊佐浜には立ち入りの許可が下りていなかったので、宜野湾市野嵩の親戚の家で1年間過ごした。伊佐浜に戻ると家は半壊していた。

伊佐浜土地闘争の末、土地は接収されたが、家は壊されなかったのでそのまま住み続けた。しかし、海岸近くだったので、台風や高潮のたびに海水が浸水してきた。

ブラジル行きを決めた父親について、屋良さんは「沖縄で苦労するより、土地が広い外地に行こうと考えていたと思います。ダバオでの経験もありましたから」と話す。「私もとにかく沖縄から外に出ることがよいことだと思っていました」と述懐した。

しかし、実際のブラジルでの生活は楽なものではなかった。伊佐浜移民はサンパウロ州内陸部トッパンにある2つのコーヒー農園に、5家族ずつ分かれて配耕された。屋良家は田里家、澤岻家と同じ「島袋組」だった。慣れない作業で指が豆だらけになるし、収穫量は天候に左右された。トッパンに2年ほどいて、その後は他の農地を転々としたが、その間貯蓄は全然無かった。

同じころ、澤岻さんは生まれたばかりの子供を抱えていた。澤岻さんは「10家族の中で最も若い家長で、最もお金がなかった。私も妻も仕事が忙しくてまともに子供の面倒を見ることが出来なかった。農作業から帰ると子供が寝室から這い出て台所で寝ているのを見て思わず涙がでたよ。自分はブラジルに子供を捨てに来たのかって」と話す。

当時、沖縄では土地闘争について盛んに報道されていたが、ブラジルではそのことを知っている人はほとんどおらず、同情されることはなかった。田里友憲さんは「ブラジルでは自分たちだけが特別ではなかった。皆苦しんでいたし、文句を言わずにやるしかなかった」と振り返る。

彼らの生活が楽になったのは、農業をやめて出聖してからだった。63年に田里一家がサンパウロ市で穀物などの販売を始めた。人手の多いところに店を構えたため飛ぶように売れた。

その後の田里家の隆盛は目を見張るものがあった。66年ごろ、二階建ての大きな家を建て、一階は在庫を保管する倉庫にした。当時カーザ・ヴェルデ地区でこんな大きい家は他になかった。

その10年後には、サンパウロ州オザスコ市にスーパーを建て経営を始めた。続いてバルエリ市に2号店をつくり、今は友憲さんの弟や子供達が引き継いでいる。友憲さんは80年代にはゴイアス州ゴアイアニア市に土地を買い、現在は牛500頭ほどを飼育する牧場と1400ヘクタールの大豆農場になった。

*本稿は、「ニッケイ新聞」(2018年3月17日)からの転載です。

第5回 「人生で今が一番幸せ」

⼭縣 陸⼈ / 2018年8月20日

伊佐浜の抵抗運動の様子。幟には、この闘争を象徴するスローガン「金は一年土地は万年」

屋良家は1970年ごろに出聖して縫製業を始めた。家族総出で朝7時から夜12時まで働いた。屋良さんは「うちは姉妹が多くて縫物なら女、子供でもできた。寝る間も惜しんで働きました」と言う。

今は一人暮らし。週に一度、近郊のグアルーリョス市から息子が訪れる。屋良さんは「ブラジルに来たばかりのときは日本に戻りたいと思っていました。でも『住めば都』という言葉の通り、今はここが私の場所のように感じます」と話す。

「米軍に土地を奪われてブラジルに来たことをどう思いますか」と尋ねた。

数秒の沈黙の後、屋良さんは「昔のことは昔のこととして割り切らなくては」と静かに答えた。一方で「私たちが土地を取られたことを沖縄の人たちには忘れて欲しくない。それだけ苦労しましたから」と話した。

田里雪子さんは「語り継ぐ必要はないわ。もう昔のことは忘れて前を向いていきましょう」と笑って話す。

それに対して記者が「再び戦争を起こさないためにも、みなさんの辛かった経験は教訓になると思います。そのうえで将来、伊佐浜のことが語り継がれなくなるのは残念だと思いませんか」とたたみかけると、「それでも前を向かなきゃね」と小さな声で言った。

雪子さんの家はコザ市(現沖縄市)にあった。終戦後、米軍が道路作るという理由で強制的に家を取り壊した。父親が長年ハワイに出稼ぎにいった蓄えで建てた家だった。「父は壊されたことについて何も言わなかった。でもとても悲しそうな顔をしていたのを覚えている。父はその2ヵ月後に亡くなったの。心底つらかったと思う」と話した。

雪子さんは「戦争に負けたんだからしょうがない。沖縄ではね、戦後ずっと経っても戦争は終わってなかった…。さあこんな話はもうやめましょう」とさえぎった。

泣きそうな顔から再び笑顔に戻った雪子さんを見て、それ以上、尋ねることはできなかった。

澤岻さんは「今の人たちには、僕らが歩んだ道と別の道を歩んでほしい。こんなにも苦しい思いをするのは、僕たちが最後であってほしい」と話す。「戦争は絶対にあってはいけません。沖縄には基地がある。もし次の戦争が起きたら、ミサイルで沖縄が狙われるかもしれません」と力を込めた。

記者が「それでは基地撤廃を支持するんですね」と尋ねると、口を閉ざした。今も沖縄に影を落とす基地問題。米兵による犯罪や飛行機のトラブルなどが度々取りざたされる一方、軍用地料の受け取りや基地関連施設での雇用など、沖縄県民にとって不利益なばかりではない。

記者が「今は返還後と比べて基地経済への依存度はずっと低い」と伝えると、「基地をこれ以上増やすことはいけない。ただ、完全になくすことで沖縄の経済が困るのではないだろうか。困らないようになくすことが出来ればよいと思う」と言った。

終戦を迎えた後、安住の地だったはずの土地を奪われてブラジルに渡った伊佐浜移民。故郷の美しい田園は遠い昔の風景となり、今はブラジルが「自分の国」だ。澤岻さんは言う。「ここには家族も友達もいる。人生の中で今が一番幸せです」。

取材を通して、過酷な境遇に対する彼らの複雑な心境に触れた。3家族とも、自分のおかれた状況を前向きに捉えなおさなければやってこれなかった厳しい現実があり、それを過去へと押しやるようにして懸命に生きてきた。

実は沖縄県側には、伊佐浜土地闘争を当事者として語れる人が、もうほとんどいないという。今回語ってくれたブラジル側の語り部の存在は、それゆえにとても貴重だ。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■