戦前の沖縄地方気象台

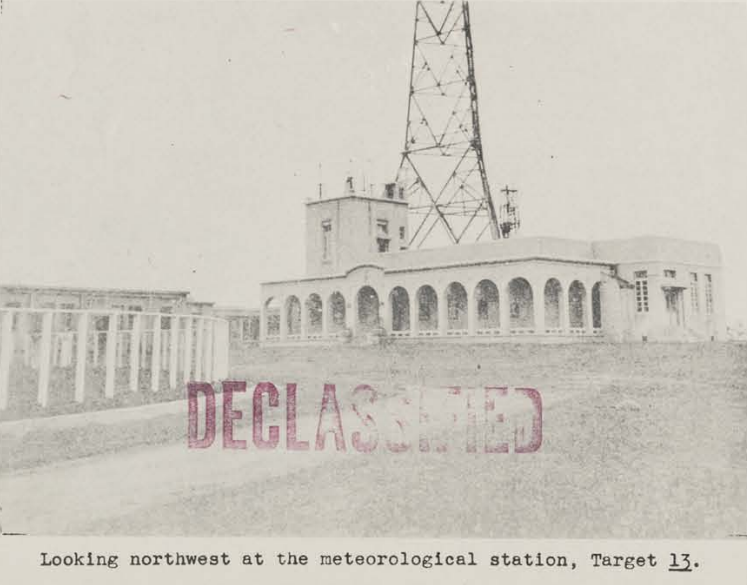

米軍が沖縄戦の半年前に作成したターゲット資料にある「沖縄地方気象台」。特攻隊などに気象情報を提供するためか、「ターゲット13」として指定されている。

Okinawa Gunto cincpac-cincpoa bulletin 161-44; 15 November 1944

1945年 - 沖縄戦

1945年5月24日、沖縄戦で米軍による爆撃をうけ沖縄地方気象台は機能消失。5月27日、職員は壕を放棄し陸軍第十野戦気象隊と共に南下するも、38人の職員のうち33名が戦死する。6月4日に小禄に上陸した米軍は、庁舎を占領、修復し、那覇軍港の司令部として利用した。

琉球新報「戦禍を掘る」~ 沖縄地方気象台

壕を軍に徴発される ~ 召集などで職員も激減

昭和19年10月10日の朝、当時17歳の喜瀬宏さん(57)=那覇市久茂地=は、潟原の自宅から沖縄地方気象台への道を急いでいた。早朝から始まった米軍機の攻撃は、時間の経過とともに激しくなり、また目標も広げていった。

繰り上げ卒業でその年の1月から気象台に勤務していた喜瀬さんだったが、空襲の街を急ぎながらも、「50年の観測業務を止めるな」の先輩らの言葉が頭の中にあった。ガジャンビラを登り切ったところにある沖縄地方気象台。そこに夜勤者と交代するためそこに午前8時までに着かなければならなかった。

◇ ◇

気象観測上、重要な位置にある本県の気象業務がスタートしたのが明治23年。那覇市松山に沖縄県立那覇測候所が設立された。その後、火災で焼失、仮事務所での業務を続けたあと那覇市小禄のガジャンビラ高台に昭和2年、中央気象台付属沖縄測候所と改称され再出発した。

喜瀬さんが勤務したころには沖縄地方気象台になっていたが、当時職員は98人。本台には無線、観測予報、統計、庶務・会計の各課があり、ほかに那覇航空気象観測所があった。

◇ ◇

眼下に見える那覇港には船団が停泊していた。米軍機は4、5機ずつ編隊を組み襲って行く。東側から低空でやって来て西へ抜けて行く。機銃掃射を交えながら爆弾が次々と投下される。ものすごい爆発音が響き、水柱も高々と上がった。そして炎上する艦船。黒煙があちらこちらから上がって、那覇の街を視界からさえぎってしまった。

ガジャンビラの丘陵には松林が連なっていたが、そこには陸軍の高射砲陣地があった。10・10空襲の始まったころには激しく応戦していたが、それも時間とともに衰えていく。艦船もなすすべもないまま攻撃にさらされるばかりだった。

気象台の建物にも時折機銃が当たったが、そんな中でも平常通り観測は続けられた。正時の10分前から観測を開始、正時から10分後には暗号化して福岡管区気象台に1時間ごとに報告した。

「こわいとか何とかいう気持ちはなく、ただ無我夢中だった」と喜瀬さん。気がつくと交代時間は過ぎている。だが、宵番の勤務者は出て来ない。「そのまま勤務を続けたが、夜の11時ごろには、こわくなって壕へ避難した」

気象台の南側200メートルほどのところにある壕は、サイパン、テニアンが陥落したころ掘り始めた壕だった。全職員が交代で掘ったものだ。一つはディーゼルエンジン、送受信機を収納するための壕で、沖縄戦では沖縄地方気象台の“本拠”となった。それより細長い壕は後に軍に徴発されてしまった。

翌朝、仮橋になってしまった南明治橋を渡って喜瀬さんは驚いた。那覇港の黒煙で覆われていた那覇の街が、すっかり変わっている。東町から久茂地と歩を進めるにつれ、目をおおいたくなるような被害だ。街は焼失、その中に電柱の残がいが並んでいる光景が異様だった。

10・10空襲からしばらくたったある日、喜瀬さんは台長から呼ばれた。「当時の模様を細かく聞かれたが、最後に『怖かったか』と聴かれ、『はい』と答えると、『それではいい』と返されたのが今でも印象に残っている」。10・10空襲では喜瀬さんに“戦果”があった。冬の賞与袋に200円の大金が入っていた。40円の給料で家族6人が生活できる時代だっただけに重たい賞与袋だった。

沖縄地方気象台にとっても10・10空襲は沖縄戦の“前奏”にすぎない。召集などで職員の数も少なくなり、また出勤率も悪くなった。それでも1時間ごとに沖縄の気象は福岡に報告された。「トン トトトツー トツートト」―沖縄地方気象台の呼び出し暗号発「ヘクカ」は、翌20年5月中旬まで、はるか福岡に発信され続けた。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月6日掲載

雲の観測を重視 ~ 定時通信は不可能に

10・10空襲のあと沖縄地方気象台に職員の数にも変化が出てきた。応召する人、転任する人が相次ぎ、沖縄戦の前には37人にまで減っていた。

台長も後任がないまま沖縄を去ったため、しばらくの間、責任者不在の状態が続いた。

田中静男技師が無線課長兼任で台長代理として赴任してきたのは昭和20年になってからだ。そのころには、次の米軍の攻撃目標が沖縄であることは、だれの目に明らか。“死”を覚悟しての田中台長代理の赴任は職員に好意を抱かせた。

喜瀬宏さんは「南方で乗っていた船が敵の攻撃で沈没、死線をさまよった体験もあって、豪傑肌の人」と言う。沖縄戦が始まってからも砲火に憶することはなかった。時折、壕の外に出て艦砲のもようを眺めていることもあった。ある日、少し走っては隠れ、また走り出す陸軍将校のようすが、あまり憶病に見えたのか、高笑いして見ていた。それが「スパイだ」と疑われ、あやうく殺されかけたこともある。

こんなこともあった。当初、食事は陸軍から受けていたが、「陸軍の飯はまずい」と田中台長代理が直談判、海軍に変更した。麦が入った御飯に太平洋のおつゆが翌日からは真っ白な“銀メシ”に代わった。副食物の缶詰も加わり、味噌、しょう油の粉末、食用油も豊富になった。

気象台の業務は、本台の南側に作られた壕に移っていた。

3月に入ると、沖縄地方気象台も配置換えがある。本台には田中台長代理をはじめ、野原辰興通信士、前田三郎通信士、与那嶺三郎動力係長、山城正堅観測士に喜瀬さんら6人が残った。それは“決死隊”と呼ばれた。20数人は陸、海の気象台と一緒に、首里石嶺で気象部隊として編成された。また笠原貞芳所長をはじめとする小禄航空観測所の4人は海軍気象隊へ軍属として編入された(笠原所長は大尉相当官)

3月22日朝、西側の海がびっしり米艦船で埋められているのを喜瀬さんは見た。「海が見えない程の艦船だったが、怖いとか絶望的になるとかはなかった。隣り合わせの海軍から薄々予想できる情報があったし、まだ“神風”を少しは信じていたから―。ただ物量にだけは驚かされた」と言う。

その日から毎日艦砲の音がやむことはなかった。「港川方面へ艦砲している音が不気味だった。地の底からドドドドーとわいてくるような音だった」。

気象台の業務は簡易気象に変わっていった。木と木をつないだハリガネにヒモを渡して、そのヒモの動きと自分の肌で風速が測られるなど、ほとんどが目測、カンに頼るものだった。「海面からの標高修正もなかった」。だが、そんな中でも重視されたのが雲の観測だった。雲型、雲量、雲高など正確さが要求された。遠く鹿児島から飛んで来る特攻隊のためだった。

艦砲と空襲はますます激しくなったから、壕からはほとんど出ることはなかった。命がけの観測も大変だったが、ノミ、シラミと同居した壕内の生活も大変だった。また気象台職員にとってつらかったのは定時の通信が不可能になってきたことだ。ディーゼルエンジンは壕内に設置したが、そこから出る煙は、上空から監視する偵察機トンボの絶好の目標となる。いくら草をかぶせても煙はもれていった。

通信は短時間で終えなければならなかった。そのころには福岡管区も複数の受信機のスイッチを入れっ放しにして、沖縄の送信をワッチしていた。厳しくなればなるほど気象情報の価値は高くなった。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月10日掲載

命がけの真空管運び ~ 結局は発信不可能に

壕内での生活がいく日も続いた。西側の海から撃ち込まれる艦砲は気象台の壕を越えていくから不安はなかったが、空からの偵察機“トンボ”には最も注意を払った。見つかったら数分後には砲弾の嵐が確実に襲ってくるからだ。

退屈な壕内の生活にも一つのエピソードが生まれた。戦況は厳しくなり、気象報告さえままならぬ時だ。通信士の野原辰興さんは福岡に疎開させた妻子が気懸かりだった。ましては自分の生命に期待することができないとなれば、心残りは妻子のことだけだ。

ある日、自分の不安を暗号電にして福岡管区に送った。管区に転任している前無線課長の森脇義雄さんにあてた電文は「サチコ カズコノコトヲ ヨロシクタノム」だった。2、3日して電文がきた。「シンパイスルナ カゲゼンスエテ ケントウヲイノル(心配するな陰膳すえて健闘を祈る)」だった。森脇前課長のいきなはからいだった。その時の模様を野原さんは戦後こう記してある。「暗号を訳した瞬間、胸にジーンとこみあげいっぱいになって、思わず外に飛び出した」

それから数日たった5月中旬、とうとう気象台の壕も目標となった。最初は道路を挟んだ向かいの丘にいた海軍軍需部が火だるまにされ、そして気象台の壕へと移った。壕内で息を殺して過ぎ去るのを待つ職員―。爆弾は容赦なく頭上に撃ち込まれた。地響きをとどろかせるたびにクチャとニービの土が落ちてきた。いつの間にかみんな送信機の前に集まっている。もし落盤することになれば送信機が支えてくれるということを期待した。職員の中には不安のあまり外に飛び出そうとする者もいたが、それは田中静男台長代理がしかり飛ばし、出ることはなかった。

重苦しい時間がかなり過ぎた。相変わらず砲弾の衝撃はあり、土はザラザラ崩れ落ちて来る。いつの間にかみんな発信機の周りから離れ、中央のテーブルに集まっていた。水杯が始められた。

与那嶺三郎動力係長がテーブルから離れた時だ。壕内を大音響がとどろき、落盤、与那嶺さんは胸から下が土の中だ。全員で助け出したが重傷だ。砲火は間もなくやみ、海軍厳部隊の野戦病院に運ばれた。

喜瀬さんには任務が待っていた。砲弾で機械が使えない。修理するにも部品の真空管がない。それを城岳にあった那覇無線まで取りに行くのが任務だった。田中台長代理と一緒だったが、それ以前にも野原通信士ら2人が行ったことがあり、その危険性は知っている。だが、そのころには「喜瀬は弾に当たらない」が職員の口癖になっていた。何度も危険な伝令に使われたが、けが一つ負わなかった。

激しい雨が降っていた。漫湖沿いを真玉橋に向けて進んだ。前を歩く田中台長代理の姿もはっきりとは見えなかったが、時折上がる照明弾が表情まではっきりさせた。地雷に注意しながら進んだ。真玉橋は艦砲の定置点。破壊された石の上を伝って急いで渡らねばならなかった。途中、艦砲の穴に死体が2倍にも膨れ上がって浮いている姿を今でも喜瀬さんは忘れない。

城岳にやっとの思いでたどり着いた2人を見て那覇無線の職員らは驚いた。「命を粗末にしないでほしい。自分らも撤退するから、もう来ないでほしい」。そう言いながら泣いて機械を壊していた。

子どもの頭大の真空管を風呂敷で包み、背にした帰途も同じ苦労だった。ただ滑って転びそうになると、「バカ、命より大事な真空管だ」の田中台長代理の言葉が大きかった。

この日も喜瀬さんは無傷で帰って来た。田中台長代理は「今に日本が勝つ。キサマ、その時に沖縄くんだりには置いとかないからな」とねぎらってくれた。命がけで持って来た真空管だったが、修理は不可能、二度と「ヘクカ」の呼出符号が発信されることはなかった。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月11日掲載

毎日壕掘りの生活 ~ 国吉さんが負傷者第一号

3月末から首里石嶺の気象部隊に編入された二十数人の職員には、すぐに軍服が支給された。そこは「松の高地」と命名されていた。国吉昇さん(56)は、隊編成後の軍司令部の訓示を忘れない。「気象隊も最後の時は戦闘部隊となり、あくまで松の高地を死守せよ」。だが、武器といえば5人に3個の手りゅう弾だけだ。あと身を守るのは竹ヤリだけだった。それもほっそりとした形ばかりのものだ。

国吉さんは20年2月に気象台に入った。中学時代に、学生らしい生活を送れたのは2年の時までだ。「3年の時は半分が陣地造り、4年は陣地造りに明け暮れた。そして繰り上げ卒業」。体重が足りずに航空隊志望をあきらめて沖縄地方気象台に入った時も、待っていたのは壕掘りの生活だった。

「午前中、通信などの研修をして午後からは壕掘り。生活の3分の2は壕掘りだった」と言う。

石嶺に移ってからは壕を掘る時間などない。それに代わったのが墓だ。遺骨を取り出して2、3人ずつ分散して墓に入った。それでも狭いので奥の方をツルハシで削って少しずつ広くしていった。気象台職員の中から負傷第1号となるのは国吉さんだ。

首里に移動してから1カ月ほどがたった。その日、国吉さんは風邪で体調が悪かった。仲間の2人は壕内に敷く戸板を探しに出て、体調の悪い国吉さんは残されていた。

米軍機がやって来たのはそれから間もなくだ。開いている墓の穴を目標にしてさかんに低空しながら機銃を掃射する。一機が去るとまた一機。そのうちパーンという大きな音がする。

「やられた」―火薬のにおいがたちこめる中で、それだけは判断できた。だが、どこを負傷したのかは分からない。それが分かったのは歩こうとした時だ。歩けない。右足大たい部を銃弾は突き抜けている。弾が入った時のの傷は直径1センチほどだが、後方から出る時4センチほどにもなっていた。

仲間2人は戻って来るようすもなかったから、足を引きずりながら隣の壕の入り口まで行った。壕内で無線を打っている職員が負傷した国吉さんを見て驚き、中に入れてくれた。

負傷しても治療できる状況ではない。陸軍気象部の少尉が来て、「これで消毒せよ」と一升ビンに入ったアルコールを置いていっただけだ。足は骨まで折れていた。翌日からは痛みも増したが、アルコールで消毒するよりほかに方法はない。

苦しむ国吉さんに気象部隊の人が、球部隊の軍医に往診を頼んだのは負傷から数日経たころだ。だが、軍医は症状を聞くだけで治療はしなかった。「骨折であれば切断しなければならない。きょうは手術道具がないから明日切断する」と言い残して去った。

そのころ戦況は厳しくなっていた。米軍の斥候は松の高地の近くまで現れるようになっていた。「移動できる時に移動しよう」―そんな決定がされたのは、国吉さんが足を切断するはずの前夜だった。「あの時、一日長くいれば今は片足はなかったはず」と言う。

梅雨のはしりで道は泥んこだ。月明かりのなかを撤退していく他の部隊の姿も何度か見た。同僚が木を切り毛布をわたしたにわかづくりの担架で国吉さんを運んでくれた。「すまない」と言う国吉さんを「元気になって一緒に切り込みに行こうな」と励ましてくれた。

同僚の一人には死を覚悟して「父親に渡してくれ」と現金とたばこを預けた。たばこは軍から恩賜のたばこ。現金は1週間ほど前、渡された手の切れるような大枚100円から、全員が栄養をつけるため出し合ったヒージャー代1円を差し引いた99円。

しかし担架の四方をかついでくれた同僚も父親への預け物をした同僚も戦死した。自力で動くことができなかった国吉さんは、気象台職員生存者4人のうちの1人。「戦争で生きるか死ぬかは運だけですヨ」と話す。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月12日掲載

砲撃で同僚即死 ~ 病院と呼べぬ陸軍病院

国吉昇さん=那覇市松山=ら気象部隊が首里石嶺から移動したのは4月26日。小禄の本台から編入されて1カ月の生活だった。既に島内では通信することができず、首里城内の壕にある32軍司令部への気象情報も伝令によって報告してた。「1人ずつ交代で1日に数回伝令が走った。石嶺から1時間以上かかった」と国吉さんは言い、「本島内の通信は途絶していたから米軍の上陸も大本営からの無線を傍受して知った」と話す。

こうした生活だったが、首里では気象部隊は死者を出すことなく、国吉さんが負傷しただけで、豊見城村長堂に向け移動しいた。国吉さんにとっては、その移動は幸運だった。移動先は暁部隊が使用していた壕で衛生兵2、3人が残っていた。

「ヨードチンキを塗ったガーゼで治療してくれた。ステンレス棒にガーゼを巻き、傷口の穴を向こう側に通す荒っぽいやり方だったが、おかげで化のうしないですんだ」。

気象台から初の戦死者が出たのは、それから2、3日後だ。小嶺幸雄さん。長堂まで、歩けない国吉さんを乗せた担架の一方をかついでくれた人だ。砲撃による即死だった。

その時数人の負傷者が出たことで、南風原の陸軍病院に国吉さんを含めた負傷者全員が運ばれた。「陸軍病院壕はジャーガルの土に掘られていたが、しずくが落ちて泥だらけ。2段ベッドには患者が、ぎっしり入っており、暗くて何も見えない。とても病院と呼べるものではなく、戦えない人間を1カ所に集めた場所にすぎなかった」と言う。

火炎放射器にやられ一日中うめく声。うわごとを繰り返す脳症患者。傷口のウジを取って他人に投げる患者もいる。看護婦はてきぱき動くが、女学生は患者に無理を要求され泣き出すのもいる。女学生たちとは年齢も近いだけに意地悪く当たる患者の兵隊に腹が立った。

2週間ほどたった5月中旬、糸数分院への希望者が募られた。「ここにいたら殺される」と思っていた国吉さんはまっ先に希望した。40~50人の患者が、防衛隊員のかつぐ担架で移動した。糸数分院は南風原より環境は良かった。壕の上に穴が開いていて明るく、頭が天井につく南風原と異なりゆとりのある壕内は3段ベッド。若い国吉さんにとって何よりもうれしかったのは、南風原よりもにぎりめしが大きかったことだ。また、近くに住民もいて、腐りかけたイモなどももらうことができた。

壕内でも戦果の発表があった。「敵艦船○隻を撃沈」「○○機を撃墜」。日本軍は華々しい戦果を挙げていた。自分らが運ばれて来たころとは戦況は変わった。米軍の進撃を止め、反撃が始まったのだ―国吉さんはそう思っていた。

だから、「敵は明日にでもここまで来る。動ける物は這(は)ってでも壕を出ろ」と伝えられた時は、あまりにも突然すぎた。にぎりめし1個と玄米5合、毛布が渡された。

歩けぬ国吉さんは負傷した足に木ぎれを添えてくくり、松葉づえを準備したが、一人では出られない。その時、読谷村出身の防衛隊員が目についた。目を負傷したその人に頼み込み、肩につかまり脱出した。「半人前のからだだったが、2人で協力してどうにか歩けた」。

壕の内からは、さびしげな歌が聞こえてきた。動けず残された人たちが歌っているのだ。「恋し故郷の小川よ」の一節で始まるこの歌が、国吉さんの脳裏を今も離れない。

残された者たちには、乾パンのほかに青酸カリが渡されたと聞いた。戦後ベッドの上にたくさんの死体が並んでいたという話は広く知られている。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月13日掲載

不自由な体で移動 ~ 死への恐怖うすらぐ

具志頭村与座にたどりついた国吉昇さんは、そこで目を負傷していた読谷村出身の防衛隊員と別れた。当時30歳ぐらいで小柄でヤセ型。その後会うことはなかった。与座では民家の馬小屋で生活、近くの畑からイモを取って食いつないでいた。

ある日、馬小屋に若い女性が、ご飯とおつゆをお膳(ぜん)に入れて差し入れて来た。わけの分からないまま食べたが、翌日も持って来る。そして、またその翌日も―。4、5日ほど続いた。そのあとに母親らしき人がやって来た。

「二中にいた息子が通信隊に取られ、消息も途絶えた。あなたを見てると息子を思い出す」とお膳の差し入れを説明、「やがて敵が来る。負傷しているから早めに出た方がいい」と、にぎりめしを渡して送り出してくれた。戦火の中で触れた温かい人の情だった。国吉さんが、「刑務所前の大見謝」というその一家と再会できたのは数年前のことだ。

半面、いやな光景もその民家で見た。そこは住民も軍隊も同居していた。ある日、差し出したイモに「こんな小さなイモが食えるか。大きなものと交換しろ」と怒鳴り、日本刀まで抜いて暴れ回る日本兵がいた。「幸い大きなイモを持っている人がいて、ことなきを得たが、なければ確実に殺されていた」と国吉さんは言う。その後も日本兵の横暴は見た。「われわれは生きのびなくちゃならない」と住民を壕から追い出した日本兵もいた。

真栄平に来た時は6月も中旬に入っていた。相変わらず砲撃に絶え間がない。その中を不自由な体で移動していかなければならない。南風原の陸軍病院で別れた気象台職員・喜瀬喜正さんとはそんな時すれ違った。「おお元気だったか」―砲弾の飛ぶ最中で、それくらいの会話しかできなかったが、負傷していた右腕にウジがわいているのが見えた。それが喜瀬さんを見た最後だ。

死ぬことへの恐怖は不思議となくなっていた。むしろ負傷して苦しむことが怖かった。ある日、死を観念して原野に大の字に寝たことがある。家族に伝えたいことを叫び、歌も歌った。そして「天皇陛下バンザーイ」。不思議と弾が当たらなかった。その晩は無性に死への恐怖があり、生への執着があった。

サトウキビをかじりながら暮らすうちに生きる知恵も生まれた。「近くの住民は食糧にまだ余裕があった。みんな岩陰に隠れていたが、そこを転々と歩くと必ず同情して少し食事を分けてくれた」。

こうした生活も、糸満の金城という50代の夫婦と知り会ったことでやらずにすむようになった。子のない夫婦は国吉さんを「養子にしてもいい」というほどかわいがってくれる。

6月22日、捕虜になった時も3人一緒だ。敵は間近まで来ている。岩陰に隠れながら夫婦はヒソヒソ話をしていた。夫の「敵に捕まるのは名折れだから自決しよう」の意見でまとまったようだ。カミソリが出され、自決しようとした時、米兵の威嚇射撃が近くの岩に当たる。国吉さんはとっさに「出ましょう」と2人を連れて出た。

「宣伝ビラに書いてある通りだった」。米兵は危害を加える気配もない。だが、その瞬間から敵が代わった。投降した国吉さんらに日本兵の弾が何発か撃ち込まれて来た。「逆に米兵が私たちを岩陰に隠して身を守ってくれたのは複雑な気持ちだった」と言う。

長堂で気象部隊と離れて以来、国吉さんは合流することが願望だった。真栄平ではその機会があった。本台の野原辰興さんと会い、みんなが同じ真栄平にいることが分かった。野原さんは次の日の朝、迎えに来ると約束したが来ない。「捨てられた」と思った。

だが、野原さんは田中静男台長代理に報告、合流させることを希望したが、答えは「ノー」だった。すでに本隊自体、満足でない状態。また切り込みを決意している時だけに、負傷者は入ることは許される状態ではなかった。そのことで喜瀬宏さんらが何度も食い下がって抗議したことを国吉さんは知るはずがなかった。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月16日掲載

父子の遺体埋める ~ 同僚に手投げ弾渡し決別

沖縄地方気象台も小禄の壕を撤退しなければならない日が来た。5月20日前後のことだ。直撃弾でやられた無線機は修理が不可能。田中静男台長代理は「今死んだら犬死にだ。軍の気象部隊と一緒になって業務を続けよう」と決断した。

重傷を負い、厳部隊野戦病院に入院していた与那嶺三郎動力係長も呼び戻された。本台には先島転勤の途中、船がなく本土に渡ることができなくなった佐藤義雄技手も加わっていた。

夕方、日が暮れてからの出発。目的地は気象部隊がいるはずの豊見城村長堂だ。与那嶺さんは戸板に乗せて4、5人が担いだ。喜瀬宏さんは、肩に感じる戸板の重さより、そこから聞こえる与那嶺さんのうなり声がつらかった。艦砲はやむことがなかった。近くに落ちそうになると、戸板の一方から崩れはじめ、道の真ん中に与那嶺さんを残して全員が溝などを探して避難した。3、4時間かかってやっと手前の饒波部落までたどり着いた。

そこから長堂まで伝令を出してみると、気象部隊も既に撤退したあと。田中台長代理は「早急に連絡をつけないとならない」と言い、負傷している与那嶺さんに喜瀬さんと野原辰興さんを残した。野原さんは与那嶺さんと仲が良かったから、また喜瀬さんは「一番若かった」のが残された理由だった。

3人を残す時、「2、3日して迎えに来る」と話していたが、迎えに来ることはなかった。そのうち米軍がすぐ近くまでやって来る。饒波部落には、もう3人しかいなかった。野原さんと喜瀬さんは決断を迫られていた。田中台長代理は「最悪の場合は与那嶺に手りゅう弾を渡して真栄平まで来るように」と言い残していた。

2人はじっくり相談した。艦砲の破片も近くに落ちる。やせこけた与那嶺さん。この病院を担いでどこまで逃げられるだろうか。敵は間近に来ており、ここで犬死にはできない。「田中さんに言われた通り手りゅう弾を渡すしかない」。

手りゅう弾2個を野原さんが渡して来た。「やって来たよ喜瀬君」と言ったきり多くは語らなかった。その必要もなかった。与那嶺さんがいつ死んだかは不明だが、戦後、遺骨はその壕から拾われた。

真栄平までの途中、多くのことを見た。死体はいたるところに散乱していた。もう埋葬する余裕などない。避難民もすっかりやつれ果てている。

真栄平に着いたのは6月3日。首里のグループと合流して、22、3人ほどに人数は増えていた。そこで2週間ほど生活したが、艦砲の中を陸軍気象部までの伝令が喜瀬さんの仕事だった。

ある日、伝令の途中、赤ちゃんをおぶった婦人が喜瀬さんを呼ぶ。「兄さん、助けて。父がやられている」。行って見ると、4、5歳ぐらいの子どもは即死。そのかたわらに夫が倒れている。腹部からは内臓が飛び出し、痛みにうなっている。中城村の人という。

「これは助からない」と言ったのは中国戦線を体験している宮里義雄動力班長だった。「助からないから水を飲まして楽にしてやれよ」と言う。喜瀬さんらが唯一、やれることだった。痛みを訴えるうめき声も止まり、そして呼吸も止まった。

部落のはずれのバナナの木のそばに父子の遺体を埋めてやった。宮里さんが「これはお父、これは長男。戦争に勝ったら取りにおいで」と大、小の石の墓標を立て、母親を慰めていた。戦後、喜瀬さんはそこを訪れてみたが、石の墓標は掘り起こされていた。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月17日掲載

死体から薬品など ~2人の子が皆の命支える

弾が当たらないことで有名だった喜瀬宏さんも、とうとう負傷する。6月中旬、気象台職員は伊原に移動、職員は19人になっていた。

現在、琉風之碑のある場所が、気象台職員の避難場所だった。壕は既に軍隊が入り込み、職員が入る余地などない。岩陰に身を寄せあって艦砲を避けるしか身を守る方法はなかった。喜瀬さんが負傷したのはそこに着いて間もなくだ。艦砲の破片が足に刺さって歩くことができなくなった。

それからはみんなと離れて民家で寝泊まりする。同じころに負傷した福島裕之さんも一緒だった。民家には住民も多数入り込んでいた。食事はちゃんと運んで来てくれたが動くことのできない生活は不安だった。特に、遠くからブスッ、ブスッとゆっくり近づいてくる迫撃砲の音は嫌だった。

母親と民家に避難していた当時11歳の玉城實さん(50)は、その時の喜瀬さんらを「どんな砲撃があっても床の上で2人は堂々としていた」と逆の印象を言う。

ある日、迫撃砲の破片が屋根を突き破って、喜瀬さんの足に刺さった。あわてて取り出そうとしたが、熱くて手をやけどした。その時、福島さんがハシを使って取り出してくれた。喜瀬さんは小さな負傷を数回繰り返して負った。

2人のところに、また負傷者が運ばれてきた。観測主任の田名宗清さんだ。腹部の重傷で二晩うなり続けた。痛みを訴えるようなうなり声は、あとでは「殺してくれ!」と哀願する声に変わっていった。3日目の日が暮れた時、その願いを聞き入れることにした。

職員3、4人が戸板で艦砲の穴まで運んでいった。手りゅう弾が渡され、みんなそこから去った。そのもようをみたのは玉城少年だけだった。「見るな」と言われたが、石垣に隠れてのぞいていた。爆発の瞬間、首を引っ込めた。次に見た時はうなり声もない遺体だけだった。

その時、福島さんが喜瀬さんに向かって言う。「考えようによっては、埋めてくれる人がいる今、死んだ方がいいよ」。喜瀬さんにはその言葉が抵抗なく聞けた。小禄からそこまで見た無数の死体。雨の日は膨れ上がり、晴れた日は真っ黒になりひからびて捨てられている。「あんな姿になるよりは―」の思いがあった。

喜瀬さんらのいる民家に迫撃砲が直撃したのは6月18日(玉城さんの記憶。喜瀬さんとは異なる)。庭のアワ石で作られた水タンクのそばにいた玉城さんの母親の命を奪った。そしておじも―。「アワ石のタンクはひとたまりもなかった。大きい大人が爆風でやられ、いとこの女の子と2人が助かった」と玉城さん。母親もおじも傷一つなかった。

喜瀬さんのそばにいた西原から来た家族は、夫が頭を割られ即死だった。残された妻は動てん、2人の子どもを連れて出ていった。1歳ぐらいになる子もいたが、置き去りにしたままだ。赤い着物を着た子だったが、戦後までその着物は、その民家に残っていたそうだ。

米軍は近くまで来ていた。気象台の元気な12人は3班に分かれて北部への突破を図るという。その少し前、喜瀬さんが、みんなのいる岩陰まで行った時、迫撃砲が近くに落ちた。喜瀬さんは爆風で気絶。気がつくと前にいた山城正堅さんと久高完敏さんが即死だった。

行く当てもない玉城さんらは喜瀬さんらと行動を共にする。敵が近くに迫ったことで軍隊も移動、近くの壕が空いたので、ころがり込んだ。先客に老女がいた。年寄り1人と負傷者2人、そして子ども2人。子ども2人が、みんなの命を支えた。

水筒をかついで水くみに行った。大人の間に割り込んで水をくむ。死体もかき分けた。キビも取って来る。近くで撃ち合いがるとそのあと行ってみる。死者が持っている食事や薬品などが目的だった。

2人の子どもに支えられて何度か突破を試みた喜瀬さんらだったが、やっとの思いで大度までたどり着いた時、捕虜になった。水タンクの中で、手りゅう弾4個をそばに置いて久々にぐっすり寝た。起きた時には米兵が立っていた。手りゅう弾を取ろうとして殴られ気絶した時、喜瀬さんの沖縄戦は終わった。

一緒にいた福島さんは途中、本人の希望でみんなから別れた。

気象台職員で残ったのは喜瀬さんのほか国吉さん、野原辰興さん(故人)、新崎康候さんの4人。6月下旬、伊原での解散まで行動を共にした中で生き残れたのは喜瀬さん1人だけだった。

(「戦禍を掘る」取材班)1984年7月18日掲載

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

参考資料

- 田村洋三著「特攻に殉ず」(中央公論新社)

- 沖縄地方気象台の沖縄戦